| RL前後期のシャドウRAMの挙動→同じ、RA前後期→違ゥ かかっくん 2025年3月2日(日) 14:12 |

修正 |

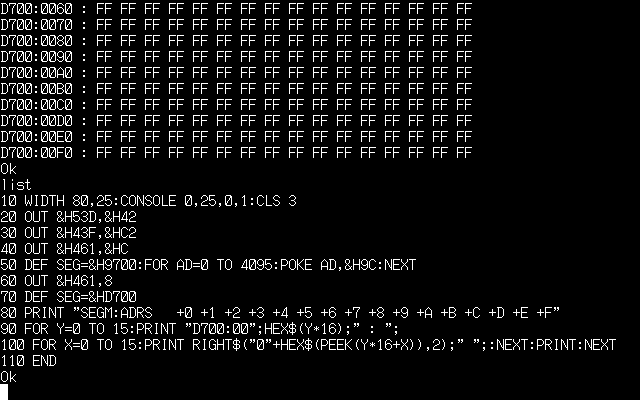

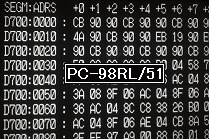

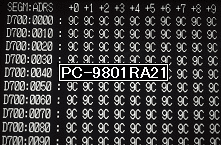

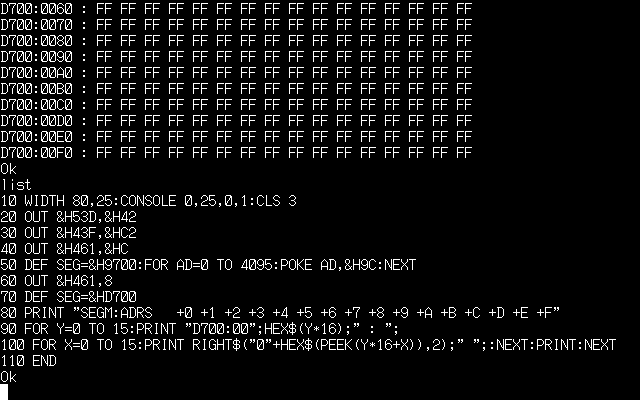

RLmodel51(からSASI籠を外し他社SCSI籠を入れた物)持ちの知人とRA21持ちの知人の協力で調べて

貰った処、

シャドウRAMの件

ematei.s602.xrea.com/cgi-bin/bbs39_ris3/bbs39.cgi?mode=past&year=2022&mon=2

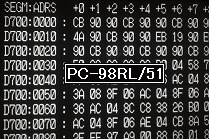

・RL/51 RL前期と同様SASI BIOSが出る

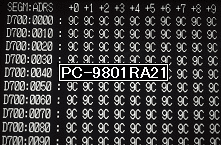

・RA21 書き込んだ9Chが出る

と云う事でRL前後期わ同じ、RA前後期わ違ゥと云う結果ですた

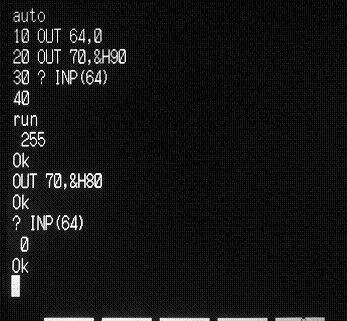

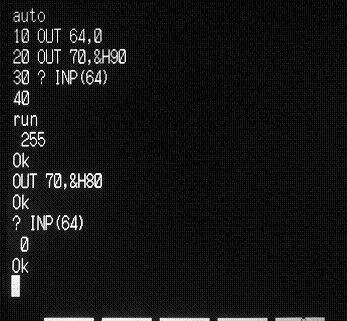

14pLPT/HR LPTの件

・RL/51・RA21共内部的に入力ポートに切り替わる。バッファを双方向にすればデータバスを双方向に

出来る可能性

と云う結果ですた

ウチのRX21で追試した処同様の結果ですた。μPD901xのチップセットなら同様でせう

追記: RL/51が98チップセットでないそーナノで98チップセット機での調査わ(此処でわ)RA21とRX21

RA2,5→RA21,51わ進化して居枡がRLわ進化が見られないと云う結果ですた。HR機からノーマル機(本流)

へのフィードバック(?)が有るやうデスがRLの進化わ見られなかったと云う残念な結果デス

まぁRLで進化したのならRL前期の時点で進化して居る筈デスし

# VX0,2,4→XL→VX01,21,41→XL2→RA2,5→RL/2,5→RA21,51→RL/21,51

矢っ張り開発部隊が縦割り(特に本流とHR、5インチと3.5インチ)だったから哉?

RL後期で進化したと見られるモノ DMACが8237C-5→71037CZ-10、DAに継がれる高速DMA?

其れとも部品の調達の都合?

BASIC画面の解説

I/O 70(0046h)の

bit7 8255設定(1)

bit4 ポートA(LPTデータバス=I/O 64(40h))の方向 0:出力 1:入力

8255出力時に当該ポートを讀むと出力設定値のリードバック

|

|

| パラレルポートとシャドウRAMについての疑問 KAZZEZ 2025年3月2日(日) 17:41 |

修正 |

とりあえずシャドウRAMはBIOSのRAM化に使われているという認識で。92ボード(やH98-B12)はBIOSのRAM化で高速化しているそうですが、そうなるともしかしてシャドウRAM未搭載とされる286機ではCPUを高速化しても92ボードは低速のままということなんでしょうか? 純正92/A-E10ボードは持っていませんので気が付きませんでしたが。

SCSIは8ビットですから、B12が92と同じBIOSのRAM化手法で高速化しているのだとすれば、BIOS領域にバッファを設けて8ビット-32ビットのギャップを吸収しているのでしょうかね。それならBIOSを使わないOSでB12が低速なのも納得できるところですが(追記:OSからはバスマスタ転送とDMA転送は区別が付かないという話ですので、DMA転送のドライバでもバスマスタ動作はしているはず)。

一方でプリンタポートですが、これはどれくらいの速度が要求されるものなんでしょう? なぜかNESAボードにもプリンタボード(SV-H98-B01)が存在するのですが、もしプリンタポートも速度が必要で32ビットNESAバスに増設されるなら、SCSIと同じく8ビット転送ですから、B12と同じようにバス変換しなければ高速化は限られると思うのですが、どうなっているんでしょうね。55相当のDMA転送(しかも8MHz)であるH98-B03並みの速度で充分ならCバスでも良さそうなものですが…同じことは10base止まりのLANボードにも言えるかもしれません。

----

スレの月が変わりましたので、シャドウRAMつながりでこちらに…

> FFFF:0000からのコードが違うものになっている可能性

なるほどそれもそうでしたね。もしかしたら286機でもITF搭載機となればバンク切り替えの影響が考慮されたのでしょうかね。

|

| I/Oとメモリを分けて考える かかっくん 2025年3月2日(日) 18:16 |

修正 |

BIOSが速いのとI/Oが速いのわ別デスから分けて考えませう

SCSIについてわ大半の板で採用して居る33C93に速いの(33C93Bとか)が有馬すが8bitの石デスから

33C93との間わByte転送に成増(Cバスが遅い為33C93の方に余裕が有る)

# 他社品に限らず、みいそ55/50板にも謎石が有るのわバス巾変換石?

# ゐゃ55板ってDMAだからバス巾変換の必要わ無いでそ

# アダプって33C93のセカンドソーサにも成って居るのか、LHA-301Aに載って居て面食らった

cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yarufu101/20220529/20220529150055.jpg

バスマスタやSMITの場合、BMAS石やSMIT石で巾と速度を変換して33C93のスペックを引き出して居枡

AHA-1030系の場合、石自体が16bit対応ナノでせう

BIOSの速度が問題に成るのわ、

・ROM領域に多くのウェイトが入って居る(Cバスベースで○ウェイト?=CPUベースでわ其の数倍、

CバスベースでNOWAITにしてもCPUベースでわウェイトが入る)

・Cバスが16bitである

・CPUが独立クロックの機種でわCPU側のバスとCバス(SCLK=10M/8M)が非同期である

# 共通クロックの機種わCPUがSCLKと同期か2倍

所為であり、A-MATEのMLバスに32bitで配置すれば速く成る鴨知れません

デモRAMに敵わない希ガス

# PCデモ同様にISAよりVLに置く方が速い筈、ISAの場合バス巾の問題も有り8bitのと16bitのでわ

# 16bitのが速いでせう、デモROMを16bitにすると高価に成増し16bitの板を8bitのスロットに差した際に

# 問題が生じ枡から其の選択をしないのでせう

# 板で其の対策をすると更にコストが嵩む、そんな事ならROMを8bitにした方が良い

因みにPCI系わアドレスとデータのバスが共用デスからバースト転送しないとバスの効率が下がり枡

バースト転送でROMからRAMに写した方が速く成るのわ自明でせう

# 其の意味でわPCIにDRAMを置かない方が速いがRAM空間が狭いノースでわ然うも云って居られ(略)

# まぁPCI以前からNuBusとかA/D共用バスの規格が有馬したが

# ところで8086のA/D共用バスに直結できる石って有ったンdsk?

# MCUと云う事で余計な石を遣わずにシステムを組める筈ナノで

ところで286/386での時間待ちがnopよりjmp $+2が良いのわ286+でのパイプライン処理と関係有るとか?

8086/V30デモ無問題デスからjmp $+2推奨と

<del>ゐゑE/F/M迄で動かさない限りout 5Fh,ALを推奨し枡</del>

# - 8086 V30 286 386

# nop nop 6 6 6 6

# jmp $+2 1 12 7 7 不可解、8086マニュアルの誤植なやうな?

# out 5Fh,AL 8 8 3 10

|

| RL後期に98チップセット不使用 かかっくん 2025年3月3日(月) 20:09 |

修正 |

此れも知人に聴いた噺デスが、RL/51に98チップセット(Wikiにある『ラップトップ用に開発されたチップ

セット』、恐らくμPD901x)わ遣われて居ないそーデス。精々集積イヒわ32bitバスの部分がメインで16bitの

部分わVX/XL辺りの石と同等のやうで?

詰まりハードとしてRLわRAより前の世代と云う事デスね

まぁチップセットに統合したI/Oが其の儘HRに応用出来るとも憶えませんが

HR機わ次のH98/70で大きく進化するワケでわ有馬すが、みいそ初のNESA機ってH98/70とN52系の

何方でせう?

HR LPT付近に8255AC-2が鎮座して居るそーで、勿論双方向イヒ出来枡

ところでRX21に9015とか9017とかが載って居ましたが、9012や9014とかとド〜違ゥンでせう?

矢っ張りRX2とわ若干違ィが有るの哉?

# あれ?もっと後に出た9801Nに9012とか9014とか有ったやうな?V30用とか286用とか哉?

|

| PCIバスマスタ リウ 2025年3月4日(火) 20:42 |

修正 |

a100u2wのBIOS改造で気づいたのですが,過去に作っていたDOS用usbmsdドライバのPCIバスマスタの動作で不可解なことが起こりましたのでそのご報告と、似たようなことが起きたどなたか(主にわたしです)の何かのヒントになれば、ということで投稿します。

PCIバスマスタの宛先は大抵のPCIカードはIOやらMMIOやらで設定され、その場所に向かってデータを送り込むはずです。

ですが、手元で起きてる(た)ことは00000000h付近へデータが書かれてしまいます。

430VX機(V3桁青札デスクトップ MMX166MHz)に改造BIOSのINIC-1060Pのカードを挿し、FreeBSDのCTLでの仮想HDD(68pin LVDモード)をつなぐと電源投入時のinit動作中にほぼ100%発生します。DOS起動後につないだ場合は起こりません。CHANPON3-PCIで同じことをして普通のHDD(50pin)をつないだ場合は起こりません。Xa初代(430NX Pentium90)の場合は同じカードでCTLをつないでも全く発生しませんでした。チップセットの問題にも見えますが

これって何が原因なのでしょうか?プログラムが悪い、という可能性ももちろんありますが

追記中

ある程度ですがテストしました。

Target側 FreeBSDのCTL 29160(WIDE68ピン)

HOST側a101u2wカード(vhdci)

の固定で機種入れ替え

Xa初代(430NX)○ Xf(430LX)○ Xb10(430FX)○ V166(430VX)×

Xt13(Wildcat)○ RvII(serversetI)○

Target側 FreeBSDのCTL 39160(vhdci)

機種V166(430VX)固定 さきほどの68ピンケーブルの前後入れ替え

SC-U2PCI 1.50 ○

9821X-B10 ○

Target 50pin 2930U2

Host V166(430VX)固定 Narrow device

SC-UPCI 1.66○

LHA-521○

2940AU/JA○

CHANPON3 ブリッジが不安定 しかし電源投入時○ HDD○

さらに追加検証 内部用LVDケーブル接続時○

V166とa101u2wを固定

target側を変更

外部WIDEケーブル 29160× 2940U2W× X-B10○

内部用WIDEケーブルで無理やり接続 2930U2× 39160×

さらに内部50ピンに68ピンケーブル変換を噛まして2940AU/JA○ 2910B○ 2930CU(認識すらできず)

V166 本物Ultra2のHDD(壊れかけ?) 内部LVDケーブル

a101u2w ○

CHANPON3○ しかし認識失敗した場合には0hへの書き込みが発生したことを確認

SC-U2PCI○

バスマスタで失敗したから認識(inquiry)失敗、ではなく認識(inquiry)失敗のタイミングでバスマスタに影響が出る。という仮説を思いつきました。

SCSI-IDE変換籠の中身を空にしてつないでみます。0hへの書き込みが100%発生しそうな気がします。

SIMM DIMM IRQテーブル このあたりは弄ってみましたがやはり変わりません。

|

| INIC-1060P壊れやすい説 まりも 2025年3月4日(火) 23:43 |

修正 |

チップセットの問題のようだということであれば、もう他のチップセット機をひたすら試すしか無いのではと思います。信頼性が高いのは430HX、440FX機です。

でもCHANPON-3では問題なく、単独のINITIO 1060ボードで起こるというのは解せませんよね。CHANPON-3はブリッジが入っているのでチップセットとの相性はかなりある(基本的に非Intelはヤバい)のに正常に(意図した通りに)動くというわけですから。

ちなみにうちには1060のSCSIボードが無いのでテストに参加できないのが残念。CHANPON-3出た時に買っておくべきだったか、、、当時でもめちゃ高価だったのですよね。

>詰まりハードとしてRLわRAより前の世代

RL2もRL21も何ら違いがなかったという点では、当時無理して買わなくて正解でした。マザーボードの一階部分は80286機然としています。消費電力でもVXとVmの和くらいあります。SHADOW RAMがあるのに拡張BIOSエリアに出てくれない点も、9801RA21未満(以前)のアーキテクチャという感じです。3.5インチFDDモデルも出さなかったし、RL21/51は出し惜しみ感が強いです。H98に移行するにしてもまだ間があったのに。

|

| KAZZEZ 2025年3月5日(水) 20:28 |

修正 |

> MOブートさせました。

別スレですが、ご苦労さまです。m(_ _)m

発掘できていないのでまだ試していませんが、個人的に起動可能なMOドライブを持っていないのが少々残念です(手持ちのUSB-MOドライブを分解したら中身もIDEではなくネイティブなUSBドライブでしたのでSCSI変換不可)。有志作成BIOSが当時からMO起動できないことは有名でしたが、個人的にはSCSIメモリカードリーダライタであれば従来BIOSでCF起動できましたのであまり気にしていませんでした。

> 1060のSCSIボード(略)めちゃ高価だった

CHANPON3でなくとも、当時、割と安く出回っていたSGI/RATOCのREX-PCIFS4(SCSI+IEEE1394)あたりにも適用可能だったと思います。検索してみたら件のFUJIさんもお使いだったようで。

> 3.5インチFDDモデルも出さなかったし(略)

初代H98m70には5インチモデルしかありませんでしたが、調べてみるとRL21/51はそれよりも後の1990年9月だそうで、H98のm60/m100と同時発売だったのですね。3.5インチが使いたければH98買えってことだったのでしょうか。

|

| RL/21,51とH98の新機種が同時? かかっくん 2025年3月5日(水) 22:38 |

修正 |

え?RL/21,51て¥215マソのPC/FC-H98/(U)100と/(U)60と同時dsk?

其れこそ存在意義が疑われ枡ねぇ

そんな事せずにRL/2,5を公式に値下げした方が良かった気が?

逆に出すとしたらRL/21,51だけでなくSCSI 100Mの/71を出すとか?デモ100Mのを出すとH98のアドバン

テージがー

# 同じ事がRX21にも云えるが、共に新機種を旧ロゴ機で出したくなかったの鴨、かと云って出さないと

# 「ド〜してRAの新機種とRSを出してRXとRLの新機種を出さないの?」との意見が出そーな?

Rに合わせてV30/GRCGのVM11なんて機種も出した位デスし

# 121wareの情報が多く成ったので汎用スレに移動

因みにDXわもっと後の90.12・DA,DSが91.1、5/3.5両ラインナップの嚆矢わH98/(U)100,/(U)60と云う

事に?

|

| BIOSのバグ みたいなものでした リウ 2025年3月8日(土) 22:52 |

修正 |

しつこく追いかけています。INIC-1060PのBIOSです。32kBほぼ全部読んでいます。

どうやらwaitが足りなかった部分がありました。

バスマスタアドレスの設定部をじっくり読むと0を指示する部分がありました。

x.com/drachen6jp/status/1898357458646802866

ここがエラーカウンタ分待っても終わってなかった場合の処理が甘いです。

SCSI石が処理を終わってない状態でPCIバスマスタにアドレス0を渡してしまう可能性があります。ここを単純に100000hに変更したパッチを作って動作させたところ見事に100000hにステータスやらの32byteの返事が入っていました。

x.com/drachen6jp/status/1898368264834854999

初期段階でだけそれが起こるとは思えませんがそういうことのようでした。

DC00:2997付近にも同じようなことが起こっている気配があります。

ということでBIOSのバグと指摘しますが、20年報告がなかったわけで、顕在化する条件がよくわかりません。しかしこの部分のwaitは足らない、ということで待つルーチンを増やせばなんとかなりそうです。

以前に自作USBドライバで同じことが起こっていたこととは全く原因が違いそうで…追いかけ甲斐がありません…。

9日追記

SCCTLが動作するようにパッチしました。

UnderRun/OverRunのときの処理が足りてないようでしたので、変更

これをエラーなしで返してよいのかいまいち信頼はありません。が動作することを優先させました。

www7b.biglobe.ne.jp/~drachen6jp/initioa100u2w.zip

10日昼過ぎ追記

バスマスタが変な動作をしているものは解決したのですが

例の組み合わせでは特定アドレスに特定値が書き込まれてるという状況が発生していました。1ヶ所かと思っていましたが検索すると7ヶ所です。

28AC 28AE

28EC 28EE

29AC 29AE

29EC 29EE

2AAC 2AAE

2AEC 2AEE

2B6C 2B6E

の左のアドレスに1Bh 右のアドレスに00hです。

アドレスの規則性もありそうで…ハードウェア由来じゃないかな?とあてずっぽう中です。

どうも気持ち悪いですが、PCIBIOSの1段階目の初期化終了段階で再上書きするパッチを作成して落ち着きはしました。

10日23:24追記

直しました。SCSIBUSリセットの後に待ち時間が設定されていません。

MENU.EXEで設定することになっていますが、全くの無効です。

ですので1秒待つルーチンを足しました。(ここでBIOS内コードをさらに8800セグメントにもコピーするように)

それで例の環境で上記追記の変な書き込みが起こらなくなり、こけなくもなりました。

しかし一応INIT1ルーチンの最後にチェックを入れて、写し戻しもできるようにしておきました。

見つかったバグは直しきったと思います。満足しました。

11日21時半追記 余計なパッチのせいで50ピン端子でもLVDモード強制になっていたようです。それを元に戻しました。さすがにもう触らない状態になったかと…

|

| 残念?なお報せ かかっくん 2025年3月15日(土) 20:07 |

修正 |

R*21/51の件デスが、残念?なお報せを一つ。

自分が此処に書き込む切っ掛けと成った2DDの回転数の件で、メインボードを眺めると解り枡が、FDCが

μPD9015SAに統合されて居てFDD周りのクロックが24M1ッ鹿有馬せん。詰まり2HDの8Mで3分周、2DDの

4.8Mわ5分周と云う事に成増

# 此れわ後期〜末期のえぷも同様

2DDを4Mにする際に6分周にするか、供給を20Mにして5分周で4Mにするかに成増

6分周に変えるのわ先ず無理でせうからFDDのモードに合わせて24Mと20Mを切り替える必要が有り

憶ったより複雑に成るやうデス。而も24Mを他にも遣って居たらアウト

次にUV11/CV21についてキイハナ、此れもFDCがμPD9012Rに統合されて居て同様デス

|

| UIDE-66 リウ 2025年3月23日(日) 1:46 |

修正 |

www7b.biglobe.ne.jp/~drachen6jp/IDE-BIOS-LBA-Patch.zip

BIOSの気にくわないところへIPLWareでパッチをあてること(HSパラメータはユーザーが自由に割り振れる方がよいかも?と余計なことをやっています。)と、NT4用のドライバ使用方法も足しました。内蔵IDEよりは遥に早いですが、あまり積極的に使おうとは思っていなかったので持っていたのに対応したのがようやく本日です。

UIDE-133/98(BIOS 1.20?)でもHSパラメータを自由に割り振れるかは、お持ちの方がテストしてくれるとおもしろいです。

しかしリムーバブルディスクフラグは本当にやっかいです。DOSで使えれば満足の場合は内蔵IDEでも十分ですし…

内蔵IDE側を同時に使う必要性はありませんが、同時に使えるようにも改訂しました。exide系の公開に伴ってまた取り組んでいこうと思います。

|

| VM2よお前モカ かかっくん 2025年3月27日(木) 9:17 |

修正 |

先日VM2/4の噺が出たので改めてVM2のFDC板を眺めてみると、此れも24Mだけなんデスねぇ

元から24Mだけなら統合されても24Mナノわ納得

此れわいじれそーデスし、VF2のFDC板(300rpm)を参考にすれば2DDを4Mに出来そーナノで調べてみ枡

|

| PCI BIOSの本籍地はCバスROMだが住所はそこじゃない まりも 2025年3月28日(金) 7:06 |

修正 |

別スレッドから

>(SubFNoATのように)ITF/BIOSを書き換えるならDIV0も入れても良さそーな?

それは可能ですが落とし穴も多くあります。SubFNoATはPCI BIOSに変更を加えています。PCI BIOSは実は仮想的なCバスボードのROMとして存在しており、CバスROMボードによる介入でできることは、すべて同様に可能です。

しかしDIV0ROMのルーチン本体(除算例外割り込みで呼ばれる部分)をPCI BIOSのどこかに置こうとしても、PCI BIOSは常にオモテに出ているのではなく、現れたり引っ込んだりしているため、除算エラーが出た時点で存在が見えている保証が全然ありません。本体は高々数バイトで足りるので、システム共通域などに置けばよいでしょう。VRAMに置くのは他の何かと競合しそうです。

ということなのですが、以前に書いたように、IDE BIOSのトップに書いてもいいのです。除算例外はIDE BIOS実行中に起こるのだから、処理ルーチンもIDE BIOS RAM内に置いて置けば、見失うことはありません。SCSIでも発生し得ますが大丈夫です。

そしてそれをするくらいなら、EXIDE**と同じものをPCI BIOSの空きに入れることもできます。PCI BIOS のあるBANK0のROMには、4KBくらいは軽く空きがあるためです。PCI BIOSの初期化ルーチンがどのような動きをするのか興味ある方は、以前公開していたEXIDE55XまたはEXIDECBのソースの IFDEF で囲われた部分をお読みください(コメント行は全くありませんのでラベル名などで察していただくほかありませんが)。でも各時点でPCI BIOSがいるのかIDE BIOSがいるのか不明というのは厄介な問題で、EXIDEも試行錯誤の産物なのですよね。

ところでこれに関連する98特有のD8000hバンク切り替えという仕組みは、後になってみれば非常に悪筋のアーキテクチャだったとしか言いようがありません。キャッシュを効かせてはいけないエリアとなってしまったため実行も遅くてしょうがありません。EPSON機のようにシステムBIOSエリアに置くべきだったと思います。E8000-FFFFFhにそれだけのスペースがないのはその通りですが、むしろどっちみち遅いN88BASIC(BASIC全盛期より本体は遥かに高速化しているので遅さは気にならないはず)のROMをバンク切り替えで別の場所に追いやってもよかったのでは。

|

| 容量を絞ってからIPLwareで拡げる かかっくん 2025年3月28日(金) 14:57 |

修正 |

デモ能く考えたら、不揮発容量と揮発容量を巧く遣い分ければDIV0もEXIDE類も不要な肝?

不揮発容量に544Mとか528Mとか当該機種で認識出来るサイズにしておきIPLwareで揮発容量を変えて

元の容量に戻せば良さそーな?阿、365Mでしたっけ?

流石に528Mや365M設定ならC値が16383に成らないでせう

HPAとかの容量コマンドわUSB接続デモ通るらιぃのでPC用の縮小ツールを造っておき手持ち又わ何処かの

PCで縮小してから98のFD(OS)IPLwareで拡大してから起動して初期化・インスコするとか?

PCで縮小から初期化・BSDメニュー/IPLware/FreeDOS(98)インスコ迄して呉れるPC用のお膳立てツールに

需要有りそーな?

# ライセンス上、各ツールのDLわ各自で

デモ対象機種に依り必要なIPLwareが違ィそーな?

|

| EXIDEは満腹にならない高級料理フルコース まりも 2025年3月28日(金) 16:33 |

修正 |

>DIV0もEXIDE類も不要な肝?

それ(ら)は要らない子です。

最初の一歩として必要なのは、「DIV0ROM板」か「CHSで容量縮小できること」のどちらかです。

次の段階で必要なのがIDE-BIOS-LBA-patchの一択です。全容量食べて満腹になります。

ということが98界隈一般にきっちりとは理解されていない感じがします。

そしてどちらの場合でもH:S=8:17で開始されます。そこからIDE-BIOS-LBA-patchまでの道のりが遠いっていう人には遠いようですが。

EXIDE は古くからあったのでフルコースなのですが、容量縮小不要で無手順で済むという点でもフルコースです。しかしVersion 5.20では基本は満腹にならない仕様としています。CFは32255MB、SSDも8063MBまでというのが多くなっているので、IDE-BIOS-LBA-patchで再調理しない限り、どっちみち食べきれないのです。料理レシピは完成して機種群ごとに公開を始めています。お品はぼちぼち・・・

|

| 皆様のお話 Uryeeeee 2025年3月28日(金) 17:01 |

修正 |

お話を聞いておりますと、半分も理解できていないのですが、、、

皆様のお力であれば、現況のAT機を98にできそうな、、、

EMUじゃなくネイティブに。音源ボードとかもCBASで、、

|

| リセット時の問題 MCtek 2025年3月29日(土) 0:55 |

修正 |

>不揮発容量

で拡張して全領域を使った際に、リセットボタンを押したりリブートを掛けたりすると帰ってこれなくなるのは…

フルコースの途中で用を足しに行ったら席に戻ることができなくなる、とでも言いましょうか。地味に不便ですよね。

CHSだけ容量制限して、LBAは全領域見える状態にできればこの問題は解決できるのですが。(SD-IDEのファームウェアパッチではそうしています。)

>現況のAT機を98にできそう

今のPCはAT機というよりはUEFI機ですからね。そしてもうすでにPC/ATと互換のBIOS(CSM)が切り捨てられたマシンも登場しているようです。

IntelがCPUから8086リアルモードを削除することを検討しましたが、これは断念したようなのでハードウェア的な切り捨てはまだ行われていません。

なので、UEFI上でビデオや周辺回路をエミュレーションして実行はネイティブで…ということは不可能ではないでしょうが、それでしたら仮想化支援機能を利用可能にしたエミュレータのほうが現実的で利便性も高いすし、既に試みられているのではないかと思います。

一方で、C-BUSを現代のPCのネイティブに触れられる領域につなぐのは不可能になってしまいました。LPCバスが生き残っていた時代なら可能性があったかもしれません。

参考: ttps://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/1499446.html

追記:余談ですが、98が現役だった時代、台湾などから安価なAT機を輸入して、98のソフトを動かすためのパッチなどとともに売っていた業者がいたという話を聞いたことがあります。新しいソフトが使いたくなったら、パッチを作って売ってもらうことで業者は潤い、ユーザーはマシンが安価なので初期費用が助かる、というビジネスモデルだったようです。

|

| 最初の一歩を踏み出すか跳び越えるか かかっくん 2025年3月29日(土) 1:47 |

修正 |

> 最初の一歩として必要なのは、「DIV0ROM板」か「CHSで容量縮小できること」のどちらかです。

此の最初の一歩を踏み出す為にPCを遣えば面倒な事を考えずに始められる鴨?と考えた次第で>↑

大熊猫BIOSのハードルも要PCデスが、此方の場合USB接続デモ出来そーナノでPCとUSB-SATAが有れば

誰デモお膳立て出来そーな?

# 98デモUSBにATAコマンドを送れれば可

IDEINFだかICCだかのやうに後差しして再認識すれば98デモ最初の一歩を踏み出さずに跳び越えられそー

デスし、おふがおさんの回路の応用で隠せればHDD 2〜4としてなら(略)

FDDが動く時点ならもう認識が済んで居るでせうから其の時点迄隠せれば(略)

# ん?隠せれば認識がIPLwareの時点だから不揮発容量を最大にした儘デモ良くね?

>>不揮発容量

> で拡張して全領域を使った際に、リセットボタンを押したりリブートを掛けたりすると帰ってこれなくなるのは…

不揮発容量で365Mとか528MにすればC値が16383なんかに成らない筈デスから問題が少なそーな?

惡魔デモ容量の拡大わIPLwareに由り揮発容量でした方が良さそーデスな

少なくともハードリセットならIDEポートにもRESET-が出る(=不揮発容量に戻る)筈デスし

HSBなら逆にBIOSや揮発容量が不変デスから此れも問題が起き難そーデスし

> IntelがCPUから8086リアルモードを削除することを検討しましたが、これは断念したようなのでハードウェア的な切り捨てはまだ行われていません。

X86-Sを辞める事でリアルモードやV86のカットをしなく成り増したが既にA20のカットをしましたから、

此れで動作しなく成ったOSやDRV・アプリが有馬す

まぁX86-Sを辞めたところでUEFI前提なら最初からLongモードで動作しても問題無さそーデスが

# プロテクトモードだけの80376のやうに、組込用ならX86-Sのやうなのも選択肢としてアリ

> 一方で、C-BUSを現代のPCのネイティブに触れられる領域につなぐのは不可能になってしまいました。LPCバスが生き残っていた時代なら可能性があったかもしれません。

デモ、サウスでないPCI-ISAブリッジが有った気がし枡からPCIe-パラPCI-ISA/Cバスわフカ能でわナイ肝?

PCIスロットに接続するISA籠やCバス籠も有った気がし枡し

# バスマスタわフカとしてもDMAの動作がしたやうな?ゐゃレガシーDMAC自体が廃止されたから無理か

# 其れデモSMITなら動きそーな?まぁバスマスタが動けばレガシーDMACが不要デスが!

其れとも当時のサウスと共にレガシーDMACも載せるとか?競合しないにしても動かない希ガス

|

| はじめの一歩 リウ 2025年3月29日(土) 7:11 |

修正 |

> 最初の一歩として必要なのは、「DIV0ROM板」か「CHSで容量縮小できること」のどちらかです。

8G壁機を持っていればそれで解決です。(ノート機であっても)(ここだけ追記修正)

現在8GB壁機種でいろんなSSDをつないでいる画像投稿は拝見していますが、その状態ではCHSにも対応しているSSDなら(という制限付きですが)8GBまでの容量帯までならとくに何も考えずに動くでしょう。せっかくならLBAパッチあてて全域使えばいいのに、との感想は持ってますが、そこは自由です。

4351壁機でもスレーブ無視機なら二台用ケーブルの(さすがにまだ売ってるところはあるはず)マスタに小さい容量、スレーブにどでかい容量をつなぐ、で解決です。

スレーブ有効機なら19番ケーブルを破ってセカンダリに繋ぎましょう。それでBIOSからは無視されます。

(上記全て、8G壁機種でなければノート機では事実上不可能、CFアダプタのスレーブにどでかい容量くらいが関の山)

無視されたものを有効にするためのLBA_IDEを作ってあるのですからそれで解決です。パッチが当たらなかったらつぶやけば私は見ています。直す努力はしますよ?

>CBUSの現代機への移植

NECが事業としてやってるエミュレータには物理変換アダプタが準備されてますよね。他にも確か86ボード用のUSB変換アダプタとWindows用ドライバのセットを作っていた人もいらっしゃった記憶があります。

|

| はじめの一歩 Uryeeeee 2025年3月31日(月) 17:47 |

修正 |

>リウ様

ノートは回避の方法ないですかぁやっぱり。。

まりも様のところでEXIDEが更新され、いよいよROMライターの出番と思っています。

これって、SCSIの機能とは併用できないって意味でいいのですよね。使い道のない、割とたくさんあって手に入りやすいということでと理解していいのでしょうか?

98Na15をいじっているのですが、ヤフオクでビネガー(文字は十分に見える)ではあるもののメモリカウントまで立ち上がるというので入手したのです。FM音源ついてるしいいかなと (書いてなかったけど、FDは読まず、CDはあかない それくらいは書いて欲しかった、、、)

ジャンクのNa9とNa7からそれぞれFDとCDを使えるものを交換して

まずはWin98の起動ディスクをりようして

HDでも、CFでも同じところで躓いてしまいます。ノートだからなのか、本体がおかしいのかわかりませんが、、、

DISKINIT,FDISK,FORMAT,SYSまでおこなって再起動してみると、

”正しいCommand.Comを入れてください!”で止まってしまい

ソフトウエア的なことかと思って小半日。思い立ってそのままのディスクをBx4につなぐと、普通にDOSが通っていくので、何が悪いのかわからず、、

ハードウエア的なことなのか、、、

ただ、書き込みはうまくいっているような感じなんだけど、そうこうしているうちに、ネイティブで4.3GBのHDが、読まなくなって、、

なにがいけないんだろう、、

|

| のてでの回避法 かかっくん 2025年3月31日(月) 21:02 |

修正 |

> ノートは回避の方法ないですかぁやっぱり。。

おふがおさんの回路をのてに入れる方法が有馬すから皆無でわナイのデスが、HDD 2としてに成増

HDD 1のIPLwareでHDD 2を認識させる形に成増からCF-IDEをIPLware用のHDD 1とOS用のHDD 2で

別々に入れ、間に回路を挟む必要が有り、スペースが問題に...

# 2マイ用の場合2マイ目の方のパターンをカットして回路を挟む形に成増

HDD 2がSSDの場合も同様にHDD 1用にCFが要り枡から同様にスペースが(略)

HDD 1をSD-IDEにすればベイでないスペースに収める事も、或いわ?

|

| EPSON2G壁 リウ 2025年3月31日(月) 22:44 |

修正 |

新たにPC-486NAS(液晶ビネガーということでお安めに)を仕入れました。

LBA値を44h固定値で割り算して(2G壁の元凶)CHSに変換しているところが見つかっています。なぜこんなことをしたのか、以前に適当な考察をしましたがやはり不可解です。CHSからLBAに変換するときには16bitレジスタでシリンダ番号を左に3回シフトしていました。ということで8192シリンダより上では計算間違いを起こします。(読み直したらCの大きさ次第で弾いていましたので計算間違えはしませんが読み書き不可です。)つまりNECBIOSとは違う計算ですが543MB壁もしっかり持っていました。コード検査したので実物をつなげてはいませんが、まあこれで確定です。LBAへのパッチもできると思います。その気配はありますが、HDDパックをお持ちの上、容量大のものをつなぐ人用になりますからなかなか敷居が高い(誤用)ですね。

ノートでは申し訳ないですがMCtekさんのSD-IDEを使うのが本当にコスパとしては一番だと思っています。SSDは内蔵IDEでは速度の優位性が消えてしまうので。

|

| もしや Uryeeeee 2025年4月1日(火) 0:43 |

修正 |

リウ様

これ?ですか?

page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/1178263376

|

|