お気軽にご利用下さい(蹴

海の向こうの連中の言う"PC自作"

ttps://youtu.be/z4KVNAmwND8?si=zF7UvAvOM4F3N-h2

営業再開した日米の様子の動画。普通に家屋じゃんこれ。

ttps://youtu.be/rXmu9LrIkJM?si=PppWL-xA2sPagAfz

VX4の固定ディスクI/FピンアサインCバスと少し違う。

ttps://sanguisorba.github.io/man/vx4.htm

アルミ缶の切れ端で表面実装部品ラクラク外し。

ttps://youtu.be/2E7y5i1DkGo?si=8Em47nNGGyy3wf0Y

そう言やこれもアルミ製じゃないすかね。私が知ってるのはそんな感じの材質でしたが。

ttps://x.com/bbet_98/status/1285465449296093184

|

>日米さん

実際に行けば分かりますが、個人宅の1階が商店で、2階から上に住んでいるタイプのビルバージョンなんですよね。

境界となる2階からの登り口に、周囲がやたらと厳重な感じのドアがあって

ドアを開けたら玄関だったらしい場所からの3階への階段、という構成でした。

こういう構成の、街中の雑居ビルっぽいものでも時々あったと思います。

下から5階ぐらいが商業テナントで、上の2階ぐらいにオーナーが住んでいるというものです。

ビルの訪問者に、知らずに居住区角の方に入ってこられると困るということで

境界付近には張り紙がものすごかったりする場合もあります。

#個人的に一番インパクトがあったのは、大須の服部・コメ兵ビルのかな?

#がっつりいろいろと書かれていた気がします。

|

| 容量性リアク箪笥 まりも 2025年3月3日(月) 0:26 |

修正 |

日米障子さんは桐箪笥にコンデンサを格納ですか、、、これはリアルにリアク箪笥ですよ。 日米障子さんは桐箪笥にコンデンサを格納ですか、、、これはリアルにリアク箪笥ですよ。

実はうちもそれに近いことを先月から始めてます。桐箪笥は洋室には見栄えも収まりも悪い上に奥行きがあり過ぎて使い勝手が悪く、家族は使いたがらなかったのです。まあ和ダンスというのは尺の長い昔の着物を収納するためのものであって、今時には全く適しません。

家族には箪笥を捨てろと言われていたのですが、そういうモッタイナイことはSDGsにも反するので、ジャンクパーツ入れとして使い始めたところです。押入れ(和室の洋室改装なのに残されていて使い勝手が悪い)の下の段に押し込んでますから、適材適所ではあります。隠したい時は引き出しを閉めて襖も閉めることで全部隠せます。使う時は開けっぱなしです。量多めのものをパパッと仕舞えるのは案外便利です。

|

| 移転先が民家といえば KAZZEZ 2025年3月3日(月) 1:14 |

修正 |

|

たしか20年くらい前に地下日米(日米2)が神田明神下の階段近くの込み入ったところに移転した際も、民家だか居酒屋みたいなところだったと思います。いつのまにか無くなっていましたが。今回も同じようにひっそりと消えていくのでしょうか…? ちょくちょく足を運ばないといけませんね。

|

| tsh 2025年3月3日(月) 22:28 |

修正 |

今月末で終了なので改めて。

ttps://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/240627_01.html

「ぷらら」および「BUSINESSぷらら」の一部オプションサービス等の提供終了について

ぷららのhpサービスが、今月末で終了です。

ベクターの時と違って主要なメディアが全く取り上げないので、このまま気が付かれずに消え去るページも多そうです。

98関係で自分が把握していた範囲では

FUJI's HomePage 僕の改造記録

ttp://www9.plala.or.jp/j-fuji/

は、このまま移転せずにコンテンツは終了とのことです。

#ベクターの時に、後に自分が見られるようにと合わせてWebArchiveに保存をかけさせてもらいましたが。

|

| biglobeのhostingサービスは大丈夫なのだろうか まりも 2025年3月4日(火) 11:24 |

修正 |

FUJIさんとこのコンテンツが終わりになってしまうのですか。ここはオーバークロック関連や98ビデオカード関連の情報がぎっしり詰まっていて、98界隈今北産業な人には必読のサイトなんですよね。

掲示板はもうなくなったようですが、過去ログにもすごい情報が満載です。2006年にわたしが投稿した、G8YKK基板のMate-Rの起動可能なVcore電圧閾値の問題はここにしか情報はないと思います。たぶんMate-Rマニュアルとされるところにも無い情報でしょう。消滅前にまとめてなんか書かなきゃ。しかしもっと調査や実験が必要な気はするのですよね。例のシステム共通リセットの線の件も含めて。

|

| FUJI's さんのサイト Uryeeeee 2025年3月6日(木) 3:57 |

修正 |

初めて拝見しました。

過去ログも cyotek webcopyにてダウンロードさせていただきました。

貴重な情報が失われていくのは本当に残念です。

まりも様の電圧関連の項目も読ませていただきました

私事ですが、倉庫から、v200のケースに入ったRaの何かと、屋根裏部屋からraII23が出てきまして v200のケースに入ったRaは倉庫の奥のほうにしまっていたので取り出すのが大変で放置していたのですが、5インチドライブが2個とMOがのっていてこんな増設してたっけ?と驚き。 RaII23のほうは全く覚えていないので、存在自体に驚きました、大変不遇な機体(どの辺がかも正確に把握はしていないのですが、、、)ということを書かれているようで、なにかいじりがいのあるものなのか、、

それから、Mctekさんのsd ide変換のアダプタってどこで手に入るのでしょう?

sdというと書き換えするとすぐ寿命が来るイメージ(ドライブレコーダーにつけてるのは半年くらいでダメになるので)があったのでどうなんだろうと思っていましたが、dosベースで使う分には問題なさそうだし、何よりWIFI SDのことは、それは考えなかった!と思っています。

うちの usにつけてみたい。dosだとネットワークにつなぐのはハードルが高いのと、USではwin95は遅くてまともに動かないしlanカード1枚分あくので2スロットマシンにはありがたいお話。

WIFI sdを使った場合は同時アクセスはしないにしても、外部から書き換えて大丈夫なのかな、、、

|

| SD-IDEは… MCtek 2025年3月6日(木) 18:54 |

修正 |

>どこで手に入るのでしょう?

市販のFC1307A系SD-IDEボード(バリエーションが多岐に及ぶのでリンクは貼りません)

と、SOP8のICクリップとCH341Aライターのセット(千円程度)

参考商品: ttps://www.amazon.co.jp/dp/B08HCJW1F5

を用意していただき、Internet ArchiveにあるRev1.5ファームウェアにこちらのパッチ

ttps://key.kubiwa.moe/notes/a3kvzduny1ivuk7w

をあてて書き込んでいただくのが推奨の入手方法です。

推奨の理由は、今後アップデートした際に更新していただけるよう。

手早く完成品が欲しい方のためにメルカリにて完成品を頒布しております。(匿名配送です)

Wi-Fi SDはAirCardで動作を確認しています。

ディスクキャッシュを組み込んでいないDOS上で、アプリケーションが走っていなければおそらく大丈夫です。

WindowsやSMARTDRVが組み込まれた状態ではアクセスしない方がいいでしょう。

寿命については刻一刻とフラッシュメモリが進化していくのと、実質的な価格が末期のフロッピーディスク並み(選ばなければ32GB@550円)なので、正しい使い方だけ気を付けて、あとはあまり深く考えないことにしました。

運要素が多いので高耐久を謳うものを買って、あとは祈りましょう。

|

| 121wareの情報 かかっくん 2025年3月7日(金) 11:04 |

修正 |

RL/21,51とH98/(U)100,/(U)60デスが、本当に同時期('90秋)なんデスねぇ

RL/21 90.9 700k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b291-1.html

H98/60-002 90.9 835k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b309-1.html

H98/U60-002 90.9 835k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b312-1.html

RL/51 91.9 860k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b292-1.html

H98/60-040 90.9 995k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b310-1.html

H98/U60-040 90.9 995k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b313-1.html

H98/60-100 90.9 1M500k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b311-1.html

H98/U60-100 90.9 1M500k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b314-1.html

H98/100 90.9 2M150k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b303-1.html

H98/U100 90.9 2M150k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b304-1.html

FC-H98/100 90.10 - support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b016-1.html

jpn.nec.com/fc/pdf/catalog/end/fch98.pdf

D*わ同年冬

DX2 90.12 318k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b082-1.html

DX/U2 90.12 318k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b080-1.html

DS2 91.1 358k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b078-1.html

DS/U2 91.10 358k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b076-1.html

DA2 91.1 448k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b073-1.html

DA/U2 91.1 448k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b070-1.html

DX5 90.12 488k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b083-1.html

DX/U5 90.12 488k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b081-1.html

DS5 91.3 508k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b079-1.html

DS/U5 91.1 508k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b077-1.html

DA5 91.1 598k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b074-1.html

DA/U5 91.1 598k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b071-1.html

DA7 91.1 898k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b075-1.html

DA/U7 91.1 898k support.nec-lavie.jp/support/product/data/spec/cpu/b072-1.html

# 121wareって結構typoが有馬すからねぇ、↑もヘン?な処が多くに(略)

|

| PC-486 ノート AS のご臨終に立ち会う Uryeeeee 2025年3月8日(土) 18:29 |

修正 |

ヤフオクでPC-486ノートを4000円で、ビネガー除去の練習になるかなと落札。

まずは分解していくと、コンデンサーは噴いていない様子だけど1個外れてる、バックアップ電池から多量の緑青が、、NI-CD、、、脇の2ドライブ目のFDDまで浸食してる。。。

気を取り直して、液晶まで外して、アダプターがないから安定化電源からつないでスイッチON 音はずーっとなりっぱなし(メモリスイッチ異常)あーあーと思っていたらメモリカウント後、システムディスクを入れてください!

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

その後数回立ち上げを繰り返してもHDDは読むことがなく、明日FDから起動してみよう!と、、、

そして今日、腐れ電池を外しというか、片方断線してるし、、、

さてさて、安定化電源をONにしてスイッチ―おーン!

しーーーーん

あれ?昨日立ち上がったのに、、、

基板ショートしてる、、、安定化電源の安全装置働いてる、、、、

ご臨終です。。。

追記

ご臨終ではなく、私の破壊未遂でした。

前の日は変換プラグがみあたらないので、基板直で12V入れていたのですが、変換プラグと安定化電源用のバナナプラグが届いたので

センタープラスのプラグから、変換コネクタを使って入れました。

極性が逆なので、バナナプラグで赤黒逆にして、、、

電源投入して、切ること3,4回。立ち上がらない。昨日のことは夢だったか、、、と

そのまま、電源を入れっぱなしにして5分。電源近くのコンデンサーが ”ボン!”と音を立てて破裂!そこで気づきました。

変換コネクタの中で極性が逆にされていた。てっきり軸径だけの変換と思っていたら、極性の変換もされていて、、、

変換コネクタを付けた後の出力を見れ一発で分かったものを、、、

まあ、コンデンサーは破裂したので、いよいよ臨終かと正しくつなぎなおしたら、、、、立ち上がるではないですか、、

FDDは2台とも読まず、、、HDDは読み込まず(カコンカコン)、、、

HDDになにかsystem転送して立ち上がらないかな、、このPC PCカードスロット無い。。。。

|

| SOP8 ICクリップとROMライター くりすと 2025年3月9日(日) 21:12 |

修正 |

うちのやつでお試ししたら読み込んでもオールFFhしか読み出せず、書き込もうとすると書き込み保護掛かってんじゃね?みたいなこと言われたので頓挫しました。

[追記]

最初TL866IIを使用してのREAD時は、接続不良の場合には不良のピンを表示するので何度か差し直したりして、うまくいったと思えたときにはREAD時にSD35VC0基板のPOWERとCARD DETECTのLEDが点灯しました。

改めてCH341Aを入手して接続したときはクリップ状態でUSB接続しただけでSD35VC0基板のPOWERとCARD DETECTのLEDが点灯しました。(READ自体は動作しても前述の通りでした。)

今ひとつどのように接触が悪いのかが理解できていなくてすみません。

(CheckIDも全部 FFhでした。)

[追記2]

SD CARDを抜くとCARD DETECTは点かなくなりアクセス時にPOWERのLEDのみ点灯しましたがREADはFFhでした。

|

| SOP8クリップのコツ MCtek 2025年3月10日(月) 0:01 |

修正 |

>読み込んでもオールFFhしか読み出せず

読み・書きコマンドを実行する前に、まずID検出が正しく返ってくるか確認してください。

チップID検出でFFが返るときは接触不良です。

ばねになっている端子を押し込まずに接触させるよう、クリップを十分開いて基板と垂直を意識して掴むとうまくつかめるかもしれません。

電源が入ったまま付け外しをするとCH341が故障することがあるので気を付けてください。

スイッチのついたUSBハブはこういうときのためにあるのか〜となりました。

>CARD DETECTのLEDが点灯しました

書き換え時はカードを抜いてください。CARD DETECTのLEDはライトプロテクト検出スイッチ直結なので、カード挿入以外の要因で点灯することはありません。(回路的になんの機能もない蛇足なインジケータです。)

|

| tsh 2025年3月10日(月) 12:09 |

修正 |

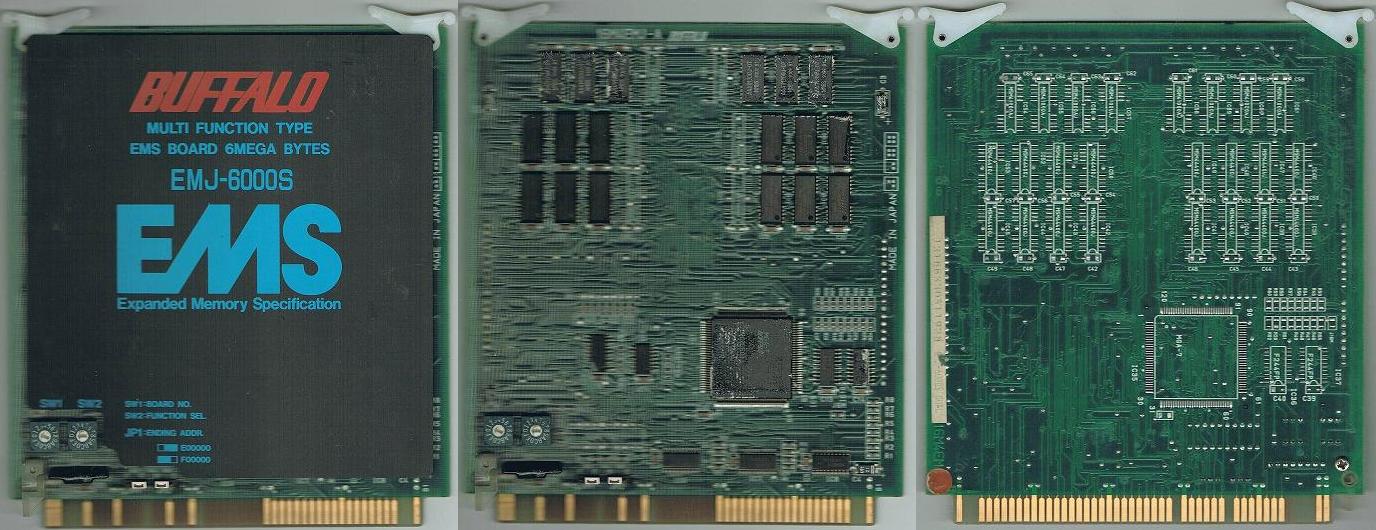

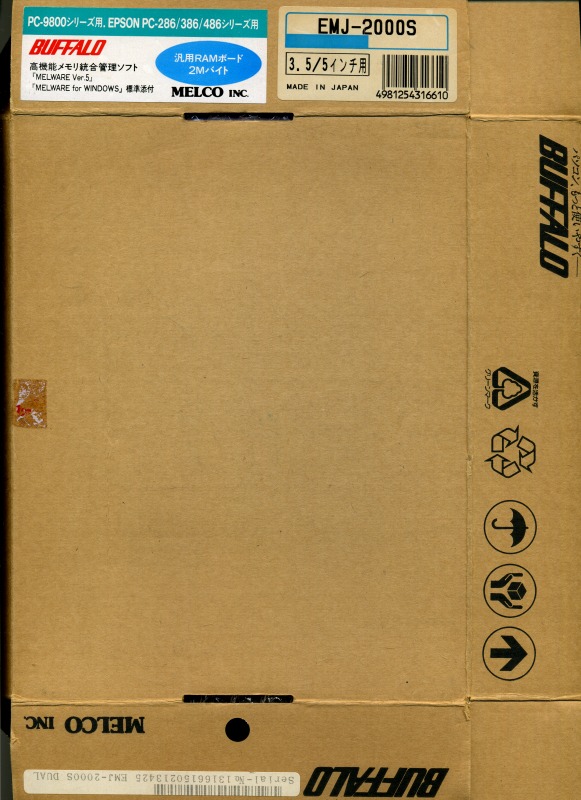

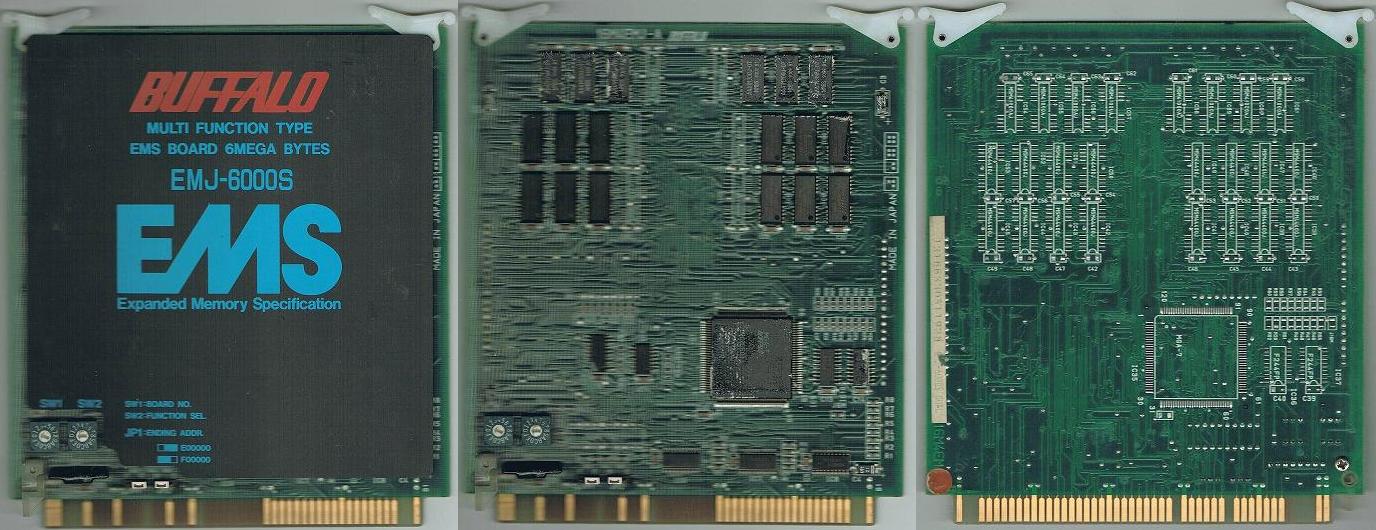

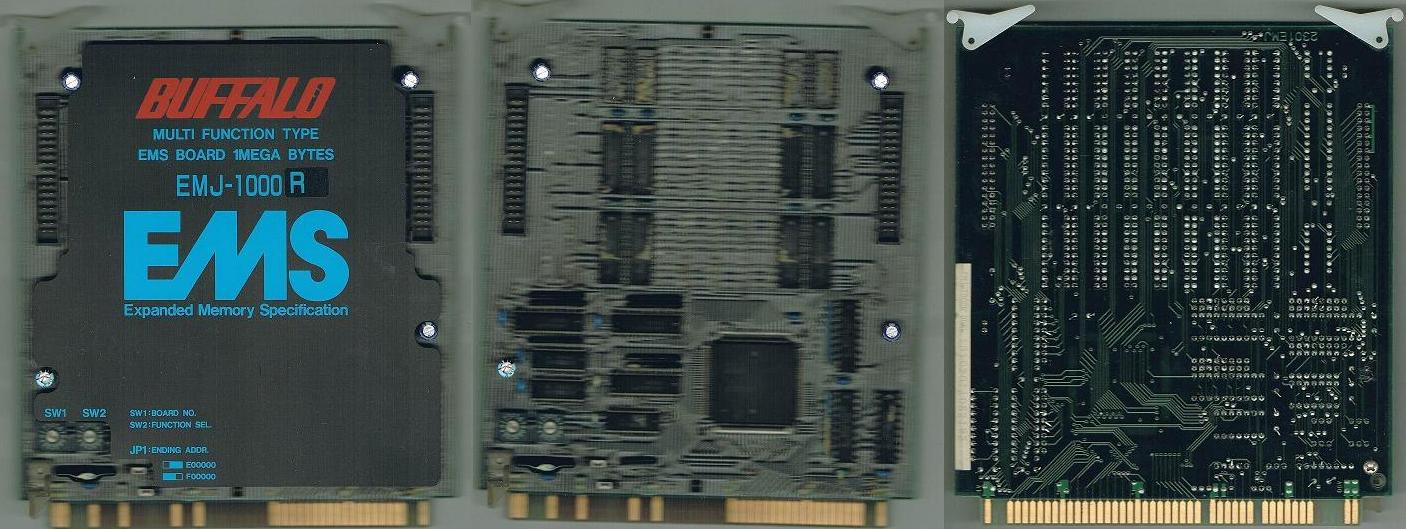

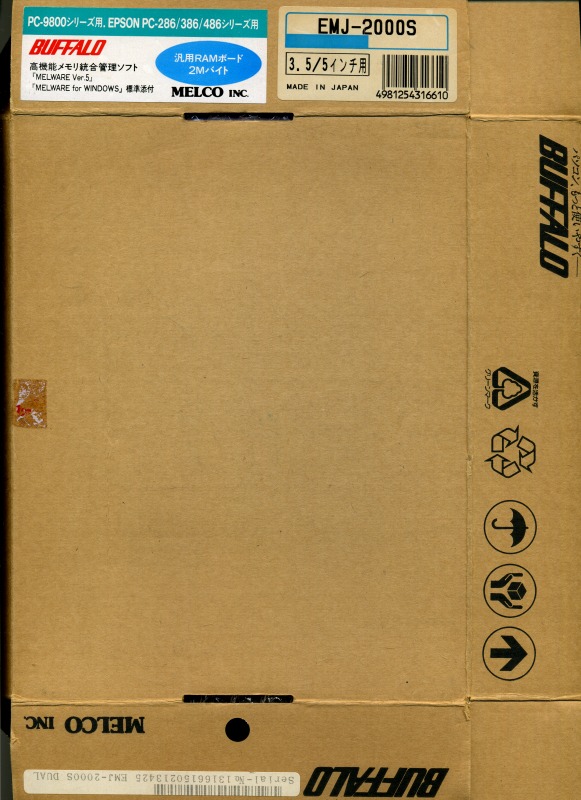

メルコのEMJシリーズ、どうも基板がいろいろあるらしいという話があって、手元にあったものをスキャンしたので。

ttp://sakohiti.s1009.xrea.com/temp/601/601_emj.htm

メインの一覧部分のみで、まだ書けてはいない内容があるのですが。

|

| EMJはいろいろありますよね。 KAZZEZ 2025年3月10日(月) 22:14 |

修正 |

取り急ぎ、手近にあったEMJ/EXJを20枚ほど基板の型番を見てみました。

・16M4EMJ-A (EMJ-8000S,6000S) ←S付きに訂正

・4201EMJ-B (EMJ-4000S,4000L,2000[mkII],2000[mkIII])

・4202EMJ-B (EMJ-4000[s],2000R)

・4204EMJ (EMJ-4000,4000R,4000[R],2000R)

・2301EMJ (EMJ-1000[R])

・8000EMJ (EMJ-4000)

・4204EXJ-C (EXJ-4000S,2000[s])

EMJ-4000(無印)は、なせか裏面のシリアル番号シール?ではEMJ-4000Sとなっています。さらに「DUAL」や「5HD」「3DD」と付くものがありますが、付属MelwareのFD種別でしょうか。DUALだと3.5インチと5インチが両方付属しているんでしょうかね。

----追記1----

上記ページに無い基板は16M4EMJ-A、2301EMJ、8000EMJのようですが、手持ちのものはいずれもロータリー2個とジャンパ2個を備えています。また2301EMJはDIPメモリ、16M4EMJ-Aと8000EMJはSOJのようでした。

----追記2----

参考画像追加(16M4EMJ-A)。スキャンしたとのことですが、うちのスキャナは浮いているとピントが合わないようで不鮮明でした。どのみちこの掲示板の画像容量の制限で画像は小さくせざるをえませんので、大雑把な基板レイアウトの参考ということで。

|

|

| 旧メルコ製品のコストダウンと弊害 KAZZEZ 2025年3月11日(火) 1:58 |

修正 |

画像はだいぶ縮小したのですが、それでも3つの画像サイズで計400kBを超えましたので2301EMJと8000EMJはこちらに分けます。 画像はだいぶ縮小したのですが、それでも3つの画像サイズで計400kBを超えましたので2301EMJと8000EMJはこちらに分けます。

> 「DUAL」や「5HD」「3DD」

自己レスですが、Cバスメモリを3.5インチ版と5インチ版に分けて販売していたとすれば、要するにそれだけ安く売ろうとしたのだと予想します。

PCI版GAなんかでもメルコバンシーはPC-98版とDOS/V版を別製品に分けていましたので、両者でVGA-BIOSが異なるとか言われていました。しかし実際にはPC-98版にもAT互換機用BIOSが入っており、両者に違いは無かったようです。これも、AT互換機版ではPC-98用のGAケーブルを省略してコストダウンするためだったのかと思います。

ただ、その弊害でメルコのPC-98用ドライバをAT互換機版GAに適用するのが違反になってしまうと解釈されているのですよね。98/AT共通のパッケージだったら気にしなくて良かったと思うのですが。

玄人製品であってもメルコのドライバ規約には気遣う必要があったのか、2種盛りはメルコLGY-98相当にもかかわらずわざわざドライバFDが付属していた?らしいです。

|

| tsh 2025年3月11日(火) 2:27 |

修正 |

>>KAZZEZ様

>基板名の「EMJ4000」は写真を見ると「4000EMJ」のようです。

大元のデータを起こした際に、これだけ誤植したようです orz

訂正しました、ご指摘ありがとうございます。

>スキャンしたとのことですが、うちのスキャナは浮いているとピントが合わないようで不鮮明でした。

複合機のスキャナ部分や、キヤノンのスキャナ全般、エプソンでも薄型のスキャナだと、CISなのでそうなっちゃうかなと。

CISは原稿面ギリギリの距離でしかピントが合わないのです。

自分はこの手の用途のために、エプソンの古いCCDのモデルを使っています。

スキャン時の光源の向きによる影が出ますが、原稿面から3cmぐらいまでは一応ピントが合うのです。

#デザインの好みと実績があるからと、古いOSでしか使えないGT-7200Uを使うのは自分でもどうかと思いますが。(汗

>EMJ-4000(無印)は、なせか裏面のシリアル番号シール?ではEMJ-4000Sとなっています。

表の黒いシートに、本当は S のシールが貼られていた可能性があります。

モデルの過渡期の製造分だけ、表面のサフィックス部分がシールで対応されている?ようです。

>上記ページに無い基板は16M4EMJ-A、2301EMJ、8000EMJ

どれも全機能の設定が可能なタイプのようですね。

16M4EMJ-Aと8000EMJは、基板片面で8MB分の実装ができるタイプですね。

#この2枚は、全体的に実装容量が多いのもあってか、高騰気味なのが悩ましいです。

2301EMJは、フル実装しても2MB+EXJ分までなのですね。

これは気になりますね。

|

| 比較的レア? KAZZEZ 2025年3月11日(火) 8:06 |

修正 |

> 実装容量が多いのもあってか、高騰気味

出回ったCバスメモリはほとんどが4MB以下だったようで、6MB以上は比較的珍しい部類だと思います。

手持ちの8000EMJは4MBしか実装されていないのが惜しいですが、2301EMJとこれは20枚中1枚ずつしかありませんでしたので、これも比較的珍しいものなんでしょうかね? なお4000EMJや420x系のEMJ-Aは見当たりませんでした。

一方で16M4EMJはEXJ用のコネクタを持たないので、それ以上増設できないのがもどかしいところです。自力でメモリチップ他を移植するしかなさそうですが、メモリチップは間隔が狭くてろくにコテ先も入らないですから素人には難易度が高そうです。

以前VM21/VXでWindows2000の起動実験をしたときはXMSを13MBフル実装しましたが、それで2スロット使うと100ボードとGAでCバス4基が埋まってしまい他に何もできませんでしたから、1スロットで12MB以上使えるボードは貴重に思います。まあ最悪、Cバス増設BOXという手もありますが、部屋が狭いですので内蔵できたほうが何かと楽ではあります。

> 過渡期の製造分だけ、表面のサフィックス部分がシール

そのようですね。書き忘れましたが上の報告で型番の[]で囲まれた部分はシールです。件のEMJ-4000はシールを剥がしたような跡は無さそうでしたので、省略されたのしょうかね? まあ型番が変わっても機能が維持されているそうですから実害は無いでしょうけど。

|

| tsh 2025年3月11日(火) 10:17 |

修正 |

>一方で16M4EMJはEXJ用のコネクタを持たないので

16M4EMJ-A は、表と裏にそっくりなパターンがありますが、裏にも全部品を実装した16MB仕様が実在するそうですが、さすがに入手はう〜ん。

16M4EMJ-A が同じものかは不明ですが、コントローラチップの MGA-7 が、チップ1つで8MBまでしか扱えないらしいです。

このコントローラチップは、4000EMJが MGA-6 で、4201EMJ-Bや4202EMJ-B、4204EMJで使われているのは MGA-7 です。

#これは現物を見るか、縮小前の画像から切り抜かないと判読できませんので追加予定です。

それと MGA-21 というものもあるそうですが、大容量モデルでしか使われていないようでレアみたいです。

|

| 元から2段のEMJとか かかっくん 2025年3月11日(火) 13:27 |

修正 |

画像の件、纏めて載せずに修正で1ッずつ載せれば各400K迄載り枡

確かEMJ6000mkII(板2M)の小亀(EXJ相当 4M)をEMJ4000mkIIIに載せると8Mに成った気がし枡

EMJ SにEXJコネクタが無い事から16M迄のやうデスな、32M品ってどんなのだったか?

其れともPC34と違ィEMJの上限わ16Mでしたっけ?広告にわ32Mが有ったやうな?

ところで此のEXJコネクタって、左右に有るのとEMSの文字の下にも有るのが有馬すが左右だけの板も

有馬すからEXJわ左右だけで、下のコネクタわ元から2段のEMJ用と憶われ

|

| MGAチップとか KAZZEZ 2025年3月12日(水) 2:33 |

修正 |

手近にあったEMJ以外の旧メルコCバスメモリを見たところ、BM-2000(基板2000MGA-B)という、バンクメモリと思しきもの(そのせいか例のEMSと書かれた銘板がありません)がMGA-1でしたので、これがMGAシリーズの初代でしょうかね。スイッチは8連DIPが1個所だけのようです。

一方でEMSに対応したEMA-4000(基板2000EMA-B)にはそれらしきチップが見当たりません。何やら74ICが多数載っているようです。ちなみにこれはEMA-2000に小亀が付いたものですが、EXJとは形状が違うようでEMJには流用できそうにありませんでした。銘板に書いてあるスイッチ設定ではXL^2や386までの記載がありますので、486はおろか、まだRLも発売されていない時代の製品と思われます。

> MGA-21

手持ちのものは6MBも8MBもMGA-7でした。一方で容量の小さい2301EMJもMGA-7でしたので、手持ちはすべてMGA-6/7なのかな〜と思っていたら、上記の8000EMJがMGA-21でした(画像はぼやけていて全然読めません)。必ずしも大容量でなくとも、4MBという普通の容量であってもお目にかかれるようです。新しいロットなのでしょうか。

> 1ッずつ載せれば各400K迄

そのような仕様だったのですか。まあページが重くなりますので不鮮明な画像を高解像度にするまでもなかったということで…

> EMJ SにEXJコネクタが無い事から16M迄のやうデスな

tshさんによればMGA-7が1個あたり8MBという話ですので、16M4MGA-Aは両面に実装すれば最大16MBということになりそうですね。

なお手持ちのEMJでEXJコネクタが無いのは6000Sと8000Sの2枚だけでした。S型番であっても4000S以下のものにはもれなくEXJコネクタがありましたので、EXJの可否を示す型番ではなさそうです。MGA-21だったら(大容量のものでも)EXJに対応したのでしょうかね?

アイオーの場合はPIO-PC34Fが拡張コネクタ非対応のようで、PIO-PC43FXが拡張コネクタありの型番だったと思います。両者の基板は共通のようでPIO-PC34F/FXとなっていたと思いますが、前者は3/6/12MBという半端な容量しかラインナップがありませんので、拡張コネクタが無いのではなく標準で二段重ねだったのかと予想しています(FXでないPC34Fは持っていませんので)。

> 下のコネクタ

のあるものは持っていません。Cバスメモリは多数持っているつもりでしたが、やはりEMJにもいろいろあったのですね…。

|

| tsh 2025年3月12日(水) 10:04 |

修正 |

>>かかっくん様

>ところで此のEXJコネクタって、左右に有るのとEMSの文字の下にも有るのが有馬すが左右だけの板も

>有馬すからEXJわ左右だけで、下のコネクタわ元から2段のEMJ用と憶われ

下にもコネクタのある 4000EMJ という基板の左右のコネクタ、他の基板よりピン数が少ない&一回り内側に配置されているので

そもそも物理的に互換性が無い(=EXJが刺さらない)のです。

>>KAZZEZ様

>一方でEMSに対応したEMA-4000(基板2000EMA-B)には

EMA-4000 は、EMSでもラージページフレーム方式に対応したもののようで、またいろいろと別のもののようです。

ttps://www.weeklybcn.com/files/topics/164566_ext_04_0.pdf

※どの雑誌の何月号の何ページ目なのかは切れていて不明

ついでに、これに写っている EMJ-8000 には、F/EもN/Eもジャンパーが無いようです。(おそらく初期のものでしょうが)

>S型番であっても4000S以下のものにはもれなくEXJコネクタがありましたので、EXJの可否を示す型番ではなさそうです。

可能性としては、価格改定や付属のMELWAREのバージョンアップあたりが思い浮かびますが、当時のカタログなど漁らないと不明です。

なおDOS/Win3.1用としてはMELWARE Ver.5が登場していたことは確認できましたが、EMJの名は載っていませんね。

ttps://www.weeklybcn.com/files/topics/164598_ext_04_0.pdf

|

| PC34FとFXの区分が曖昧 かかっくん 2025年3月12日(水) 12:34 |

修正 |

画像わJPEGの画質を下げるより色数を減らしてPNGにした方が高解像度なやうな?

ematei.s602.xrea.com/cgi-bin/bbs39_ris3/bbsdata/6126-0.png

わ(一応)98で表示出来る16色のPNGデス

# 4096色の方がみいそKに成る

減色ツールに前世紀から遣い續けて居るPadieとか。16色〜256色の1色単位(浮いたパレットを他の色に

遣いTai!場合とか)で減らせ枡

www.vector.co.jp/soft/win95/art/se063024.html

PNGへ変換にSend-To-Convertとか。PNG圧縮率(展開に時間が掛かるだけナノで障害耐性を気にしない

なら最高圧縮で良い)とかJPEG画質とか設定出来枡

www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se267970.html

PC34Fにもコネクタ憑きのも有馬すから区分が曖昧なやうデス

9234(BMS専用)に限らずPC34系もDRAMがDIP ZIP SOJと様々デスから多分EMJ同様に基板の世代等が

有るのでせう

aucview.aucfan.com/yahoo/n1009764055

aucview.aucfan.com/yahoo/v1058540771

aucview.aucfan.com/yahoo/j616967977

aucview.aucfan.com/yahoo/b1139484881

aucview.aucfan.com/yahoo/m1139467330

他にもPC34H/HXとかも有馬すし

aucview.aucfan.com/yahoo/p1096369364

aucview.aucfan.com/yahoo/j1111650161

> 下にもコネクタのある 4000EMJ という基板の左右のコネクタ、他の基板よりピン数が少ない&一回り内側に配置されているので

> そもそも物理的に互換性が無い(=EXJが刺さらない)のです。

左右下コネクタのわ別物でしたか、元から2段の大容量品との共用デスかねぇ?

|

| 486NASの続き Uryeeeee 2025年3月12日(水) 20:08 |

修正 |

メモリいれても、メモリスロットを認識してないオンボードめもりはカウント

FDDは2台ともダメ。

Lスロットというスロットがあるらしいが、ぜんぜんわからない。

画面はビネガー。基板には嫌というほどジャンパーが走りまくっている。

なんか、そこまでして直さなくてもいいんじゃないか、、、と心折れて

PC-486MUに取り掛かる。電源ON ピッ 画面真っ白 あーBIOS飛んでる。

NASのROMって使えないのかな、使えないよな、、、

ヒロセの110ピンコネクタは廃盤。

|

| MCtek 2025年3月12日(水) 22:21 |

修正 |

>PC-486MUに取り掛かる。電源ON ピッ 画面真っ白

これ、うちの486MUでもときどきなります。

白画面だったりERR ROだったり。リセットすると動いたりします。

現在まででわかっていて直した箇所はオンボードメインメモリの足の半田割れですね。

動かないときにメインメモリに触ってみて、熱くなってるICがあったらその周辺が怪しいです。サーモカメラがあると便利。

どうやらメモリ増設基板を抜き差しすると基板がたわんでメインメモリの足の半田がクラックするようなので、マザー上のSIMMスロットに直接挿せる最大(8MBx2 DIPSWの設定に注意!)の増設でガマンしています。

本当にROMが消えていた場合は…ROMライターも実機もあるので何かの機会にでも。

|

| 486MUなら かかっくん 2025年3月12日(水) 23:02 |

修正 |

486MUでしたらおふがおさんのツールと486MU用のffhで修正したデータが得られそーな?

offgao.net/flashfix/

飛ぶ前のROMの内容(表面のシールの文字)がffhを生成したものと同じ必要が有馬すが

ROMにド〜配置されて居るか?の方が問題デスが、ROMライタでダンプした物同士なら無問題でせう

PCIな98ならGETITF98のデータでffhを生成しておくと良さそーな?

|

| EMA-4000使用感 KAZZEZ 2025年3月13日(木) 1:04 |

修正 |

EMA-4000はEMSだけでなくプロテクトメモリにも対応していましたね。VX相当機の286モードにしたら普通にメモリカウントが始まりました…。

EMAには設定保存用のバックアップバッテリが搭載されていますが、PC34Rの設定保存などとは違い、本来はドライバで確保するだけであるはずのメモリの割り当てまでもが保存されるのが特徴的です。例えばUMBの割り当てすらボード内に保存されるようです。286以下でUMBを出現させるために、あらかじめハードウェア的なメモリを実アドレスに割り振っておく必要があるのでしょうか?

EMAを別の環境に付け替えたらそのたびにバックアップスイッチを一旦オフにして設定を消さないと誤動作することがあるようです(特にUMBの設定を消さないとMELWAREが立ちあがらない仕様です)。MELWAREの自動設定や手動設定を実行するとその環境に合わせてEMAボードのバックアップメモリも再設定されるようです。

> ラージページフレーム方式に対応した

銘板にもそのようなことが書いてあるのですが、MELEMMの自動設定では普通にC0 C4 C8 CCを使っているだけでしたので、よく分かりませんでした。

> DOS/Win3.1用としてはMELWARE Ver.5

手元のMELWARE(と言ってもいくつかありますが)はEMJに対応していましたしEMAも使えました。ただ、ひとくちにMELWARE Ver.5と言っても、時期によっていろいろバージョンがあるようです。ENL-32Mに付属していたものはWindows95対応とか書かれていましたっけ。(汗

|

| EMSメモリ雑感 まりも 2025年3月13日(木) 13:04 |

修正 |

EMJに限らずPC34に限らず、ハードウェアEMSメモリは、メモリ側の回路構成は変遷があったものの、ソフト側から見た仕様がずっと同じだったという点は評価していい点ではないでしょうかね。メル子の場合、初期高級版EMAも廉価版EMZもEMJと同様に使えます。EMAはバックアップバッテリを使っているのでハードウェアの状態も保持できる作りですが、コスト的にそれが徒となった感はあります。ハードウェアの設定は、へたにソフト上から行うより、機械式ロータリースイッチでやるほうが好感持てます。ソフトの紛失で困ることもありません。

「ultraラージページフレーム」というのは、「16MBまでのどこの空間にもEMSメモリを16KB単位でマッピングできる機構」という意味だと個人的には解釈しています。DOS上のEMSとしてはC0,C4,C8,CC以外で利用価値はありませんが、そこ固定としなかった理由としては、ハイレゾとの共用があるからでしょう。マッピングを変更しなければならないのであればどこでもマッピングできるように作るほうがいいわけですし、DOS以外の80286以上必須のOSにも(どういう使い方を想定するのかは置いておいて)対応できます。

今になってみるとEMSでは使わなくても、Cバス拡張ROMのエミュレータとして使える点が重宝しています。両方使おうとすると、EMSはEMJでROMエミュはPC34でという2枚挿しになってしまうのですけどもね。最近シェル氏のEMJのセカンドバス版の製作は話題になりましたが、PC34R上のセカンドバスにEMJを載せることができる点で、ちょっと欲しいかも、と思っています。容量はそれぞれ1MB以下で十分です(EMS RAM DISKを使わない限り)。

【16時追記】と思ったら、PC34Rにセカンドバスコネクタ付きのバージョンは出ていなかったっぽい? ではSCSIのSC-98xxにサブボードのSB34しか手がなさそうですね。

|

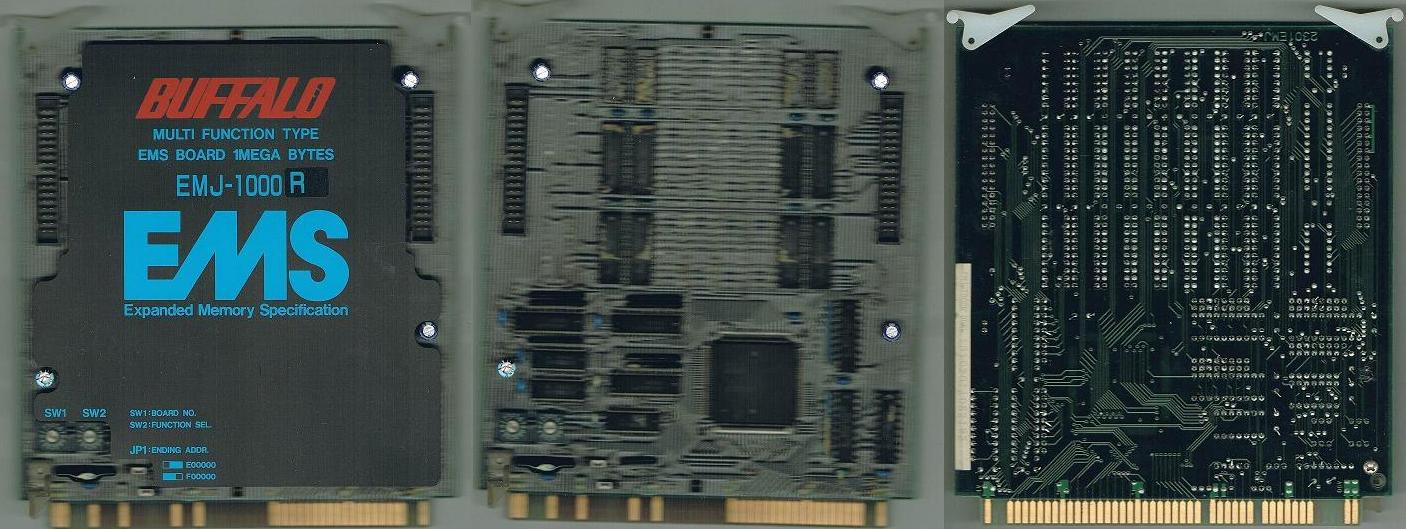

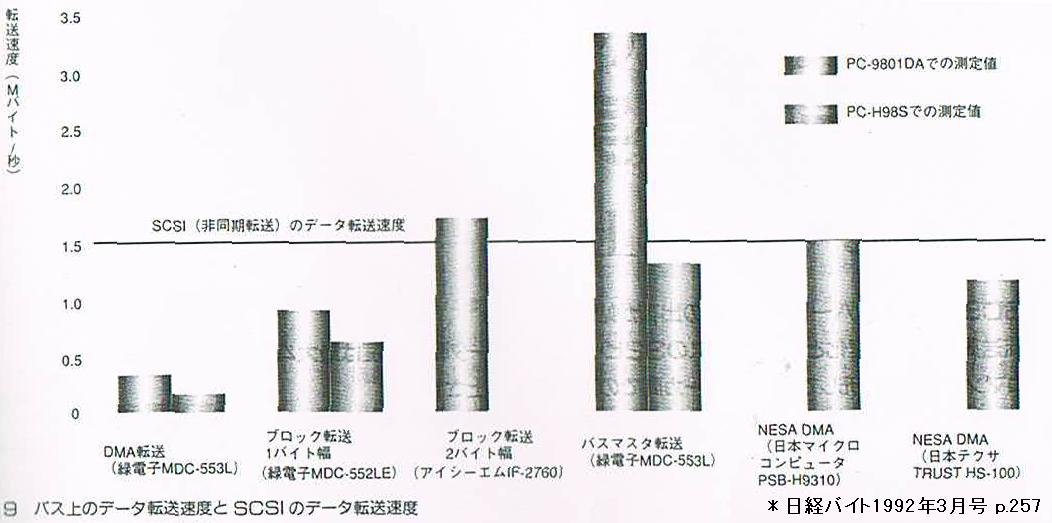

| H98でもCバスのバスマスタ転送は一応動くらしい KAZZEZ 2025年3月14日(金) 2:09 |

修正 |

> 「ultraラージページフレーム」というのは(略)

> 固定としなかった理由としては、ハイレゾとの共用があるからでしょう

なるほどEMAでわざわざSCSIボードみたいに8086/V30機やXL/XL^2のジャンパ設定があるのはメモリアドレスの都合だったのでしょうか。ただEMAの場合は何か理由があるのか、上記のpdf資料を見るとハイレゾに対応していないようです。銘板にもXAの設定はありませんでした。

> メモリチップ他を移植するしかなさそう

↓そういえば昔こんなことがありましたっけ。

ttp://weblabo.griffonworks.net/dorlog/2nddorcom/98maniacs/24162.html

やはり単純に空きランドにメモリチップとチップ抵抗を増設するだけではだめだったようで。もしもGAL内容まで違っているのだとしたら、サブボード化で二枚重ねとかの実質Cバス増設の類しかなさそうですね。

> SC-98xxにサブボードのSB34しか手がなさそう

以前紹介したようにMDC-553Lにも同形状のセカンドバスが有りましたが、SC-98系と違って92パラメータ非互換ですからSC-98以上の利用価値は無さそうです。

強いて挙げるならCバスでバスマスタが使えないはずのH98で、なぜか古い雑誌でベンチマーク報告があったことでしょうか。バスマスタと言ってもH98(s)のCバスでは1.3MB/s程度だったそうですので、もしかしてNESAのバスマスタに抵触するほどの速度でもなかったということでしょうかね? もっともH98でSB34を使う価値があるかは別問題ですが。

写真ではコネクタが見づらいですが、一応MDC-553Lと、ICM方式のセカンドバス?としてIF-2771です。ICMのコネクタのほうがサブボードの自作は簡単そうに見えます。

|

|

| 空いた丼にメガ盛り まりも 2025年3月14日(金) 17:38 |

修正 |

>単純に空きランドにメモリチップとチップ抵抗を増設するだけではだめ

それが普通でしょう。古めのEMJ-1000から4000(最大)の基板でも、何やらジャンパ線があって、それを変更しなければいけないように見えます。一般にプルアップやダンパ抵抗がある場合は、それも省かれているはずで、これを取り付けないことには全く認識できません。電源ラインのバイパスコンデンサも必要です。

ところで初代A-mateやB-fellowでは下位モデルと上位モデルでは2MBほどオンボードメモリの量に違いがあり、少ない方は空きランドになっています。ここにメモリチップを追加するとどうなるのでしょうね?増設して動作したという記事を見たことがありません。上位下位の両方のマザーボードを持っていないので、違いがわかりません。Aeの空きランドを見ると埋めたくなりますが、メモリを貼り付けるのはいいとして、失敗したときに撤去するのは億劫なので、試していません。

|

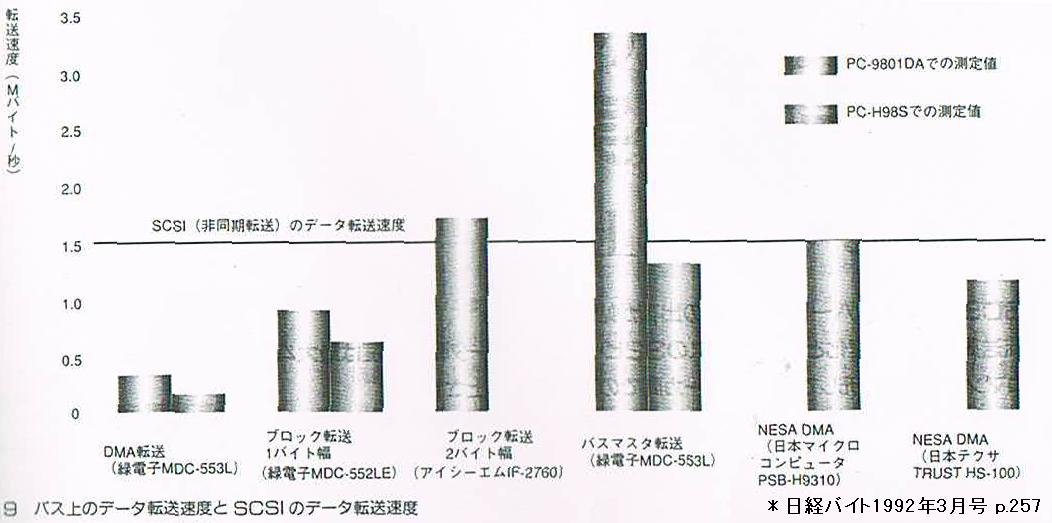

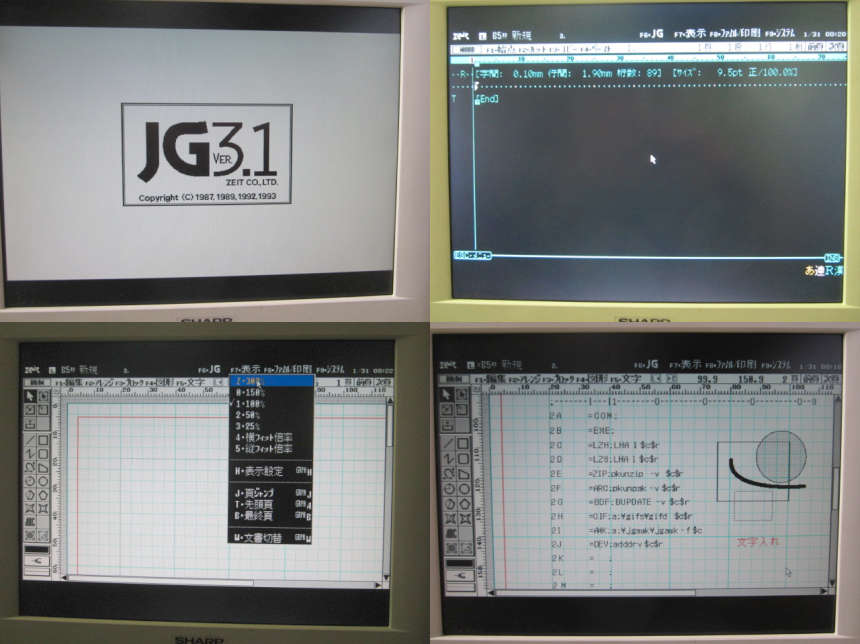

| 故Zeit社のJG /人'A`;人\ 2025年3月15日(土) 9:05 |

修正 |

ちょっと試したいことがあったのでかなり久しぶりに(殴)386GSを立ち上げました.序でにテスト用に入れていたJGの画面を撮影しました.左上が起動途中の画面.右上が文書編集モード(デフォルト).このソフト最大の売りが左下の線画編集モード(F6キーでモード切替).このモードでは作図ができます(注1).画面の解像度も変更でき(仮想デスクトップ?みたいなもの),方眼のサイズも変更可能で,図形やラインを方眼に強制的に合わせることも可能.ベジェ曲線とか慣れないと扱いが面倒ですが,640×400ドットエリア内でかなり細かいところまで描画できます(注2).スキャナも使用可能なので,取り込んだ画像を貼り付けることもできるはずです.勿論図形の位置やサイズの変更も自在.右下は文書編集モードで作成した文章(まぁこれはfd.cfgの一部ですが)に図形や新たな文字列を加えた状態です.よく知りませんがテキスト画面とグラフィック画面が別になっているからこういう芸当もできたんじゃないですかね(VZエディタとかに背景画像を表示できるのと同じように). ちょっと試したいことがあったのでかなり久しぶりに(殴)386GSを立ち上げました.序でにテスト用に入れていたJGの画面を撮影しました.左上が起動途中の画面.右上が文書編集モード(デフォルト).このソフト最大の売りが左下の線画編集モード(F6キーでモード切替).このモードでは作図ができます(注1).画面の解像度も変更でき(仮想デスクトップ?みたいなもの),方眼のサイズも変更可能で,図形やラインを方眼に強制的に合わせることも可能.ベジェ曲線とか慣れないと扱いが面倒ですが,640×400ドットエリア内でかなり細かいところまで描画できます(注2).スキャナも使用可能なので,取り込んだ画像を貼り付けることもできるはずです.勿論図形の位置やサイズの変更も自在.右下は文書編集モードで作成した文章(まぁこれはfd.cfgの一部ですが)に図形や新たな文字列を加えた状態です.よく知りませんがテキスト画面とグラフィック画面が別になっているからこういう芸当もできたんじゃないですかね(VZエディタとかに背景画像を表示できるのと同じように).

注1:Kid98だか何だかそんな感じの名前の奴(お試し版?)がアイオーかどっかのGAの付録にありました.使ったことありませんがそれと同じようなものでは?

注2:VectorにあるJG3_WINにより線画データをWindows95のソフトで使用可能.ただしテクスチャパターンは滅茶苦茶になることが多いです.

ttps://www.vector.co.jp/soft/win31/art/se023862.html

非常に重い(5太郎とかWORD PERFECTとかよりずっと重い)ソフトで,快適に使うなら486以上の高クロックCPUが必要でしょう.そのため最初からJGで文章を書き始めるということはせず,エディタで書いたものをJGに読み込ませて整形や修飾を行うというやり方を採っていました.この癖は今でも抜けず(寧ろMS-WORDという稀代の糞ソフトのせいで益々強化),他所へ行った時にもいきなりメモ帳で書き始めるため驚かれます.このソフトにはバグが多いようで,突如フリーズする(何かと怪しい線画編集モードでだったと思いますが,最後に使ったのはもう15年以上も前なんで記憶が怪しい)ことは他のワープロソフトの比ではありません(従ってまめな保存作業が必要).最大の欠点は印刷が信じられないほど遅いことです.しかしDTPソフトだけあって,刷り上がりの美麗さでは他の凡百のワープロはその足元にも及びません.ナツメ社からハンドブックも出ていました。

インストール媒体はFD(5インチ版はなかったのではないかと思います)のセットで,殆どがフォントです.付属のFEPはVJE-β(注).Windows95版は出ずに終わり,現在の権利者も不明らしいですな.JGのソースファイル自体が失われてしまったという話をどこかのウェブページか掲示板(2chか?)で聞いたこともあります.

注:画像のはATOK.起動時に登録ユーザーである前の持ち主(全然知らない人)の名前が表示される5太郎(殺)付属のもの.

JGの隠れ機能(私が偶然見つけたものですが,他にこんなことをしている人もいなかったかも)として,文書の一部をコピーした直後にJG自体を終了し,即エディタ(5太郎でもイけた記憶あり)を立ち上げそこにコピーした内容を貼り付け,という技がありました(他のワープロソフト等でも普通にできたのかもしれませんが).日々大量に文章を書く人間としてこれは非常に重宝しました.

|

| Z's WORD JGが単にJGに成ったのわ何時の日か かかっくん 2025年3月15日(土) 11:33 |

修正 |

> やはり単純に空きランドにメモリチップとチップ抵抗を増設するだけではだめだったようで。もしもGAL内容まで違っているのだとしたら、サブボード化で二枚重ねとかの実質Cバス増設の類しかなさそうですね。

同じ基板の容量違ィを較べてみると何か解る鴨

KAZZEZさん・tshさんがお持ちのEMJで容量違ィわ板違ィdsk?

> 非常に重い(5太郎とかWORD PERFECTとかよりずっと重い)ソフトで,快適に使うなら486以上の高クロックCPUが必要でしょう.そのため最初からJGで文章を書き始めるということはせず,エディタで書いたものをJGに読み込ませて整形や修飾を行うというやり方を採っていました.この癖は今も抜けず,他所へ行った時にもいきなりメモ帳で書き始めるため驚かれます.このソフトにはバグが多いようで,突如フリーズする(何かと怪しい線画編集モードでだったと思います)ことは他のワープロソフトの比ではありません(従ってまめな保存作業が必要).最大の欠点は印刷が信じられないほど遅いことです.しかしDTPソフトだけあって,刷り上がりの美麗さでは他の凡百のワープロはその足元にも及びません.ナツメ社からハンドブックも出ていました。

バグが多いと云うよりRAM容量の問題の肝?

印刷が遅いのわ当然な気がし枡。苹果OSのAldus PageMakerやAdobe IllustratorとかでPostScriptを対応

プリンタに出すと速い、苹果本体でラスタに変換してからプリンタに出すと遅いとか有馬したが、

JGもPostScriptで出せるそーデスからPSプリンタでの印刷なら速いでせう

さながら和製PageMakerと云った処な?

# PSプリンタわ大抵レーザのページプリンタで印刷自体も速い

# カノンLASERSHOTとか苹果LaserWriterとか沖MICROLINE(LEDプリンタ)とか

# PageMakerも事実上の後継のInDesignもAldus社ごとAdobeに合併

> インストール媒体はFD(5インチ版はなかったのではないかと思います)で,殆どがフォントファイルです.付属のFEPはVJE-β.Windows95版は出ずに終わり,現在の権利者も不明らしいですな.JGのソースファイル自体が失われてしまったという話をどこかのウェブページか掲示板(2chか?)で聞いたこともあります.

旧版わ5インチも有ったKiD98 3.0よりも前だった気がし枡から5インチも有ったやうな?

VJE添付なのわ伝統でせう。KiD98にVJE-Σと自社謹製マニュアルが入って居ましたし

# 当時わATOKの単体販賣が無く外販・OEMわT芝向けのみの為VJE添付のアプリが多かった

当時ウチで毛筆わーぷろ(矢張りVJE-β)と云うベクトルフォントのワープロでハガキ印刷して居ましたが、

此れも各書体が2HD2マイ(第1水準他と第2水準)に成って居ました。V30の頃のソフトだったので一応

FDベースで遣える仕様

後年286デモ8Mなら遣えた鴨とか空いて居たEMSをプリンタスプーラにすれば良かったとか考えて仕舞っ

たりとか

# 当時苹果に縦書きワープロが出たばかりで選択肢が無かった頃。苹果M$Wordの縦書き対応が未だで

# 代わりに文字が左90°回転した縦書き用フォントなんてのも有った

> JGの隠れ機能(私が偶然見つけたものですが,他にこんなことをしている人もいなかったかも)として,文書の一部をコピーした直後にJG自体を終了し,即エディタ(5太郎でもイけた記憶あり)を立ち上げそこにコピーした内容を貼り付け,という技がありました(他のワープロソフト等でも普通にできたのかもしれませんが).日々大量に文章を書く人間としてこれは非常に重宝しました.

当時DOSアプリ間のコピペわ仕様が統一されて居ませんでしたからDOSアプリで出来た方が珍しいでせう

窓わ斯う云った仕様の統一も一つデス

苹果アプリなら仕様が統一でしたから一旦スクラップブックに貼り付けてから別アプリに貼り付けると云った

運用が一般的でした

# クリップボードの内容わアプリを起動か終了で消える

MultiFinder(RAM 10M迄)やSystem7以降ならアプリを同時に起動してクリップボードでコピペ出来たので

もっとシンプル

|

| tsh 2025年3月17日(月) 2:39 |

修正 |

EMJシリーズの一覧ページ、いろいろ追加しました。

>>KAZZEZ様

1点確認です。

>EMJ-4000(無印)は、なせか裏面のシリアル番号シール?ではEMJ-4000Sとなっています。

が該当するのは 4204EMJ と 8000EMJ のどちらのEMJ-4000(無印)でしょうか?

>EMA-4000使用感

なんというか、高機能化しすぎたためにかえって使いにくい部分も出てしまった感じですね。(汗

−−−−−

>>かかっくん様

>tshさんがお持ちのEMJで容量違ィわ板違ィdsk?

自分の手持ちでは 4201EMJ-B のボードなら、2MBと4MBのがありますね。

まあ余裕があったら追加で比較用にスキャンする予定です。

|

| 16M4EMJ-Aの場合 KAZZEZ 2025年3月17日(月) 3:25 |

修正 |

> お持ちのEMJで容量違

同じ16M4EMJ-A基板で、表(おもて)面だけが実装された6000Sと8000Sを見比べてみましたが、各メモリチップとそれに付随するチップコンデンサの実装を除くと、「J6M」と書かれたチップ抵抗だけしか差異が見当たりませんでした(ざっと見ただけですが)。これは6MB板のほうだけに実装されています。何も実装されていない裏面を見ますと「J16M」というパターンがありますので、恐らく12MB版はこれが実装されておらず、16MB版には実装されているものと思われます。

ただ、件のログでは同じ基板なのかは分かりませんがJ16Mはちゃんと試しているそうですので、それだけが問題というわけでではなさそうです。さすがにチップコンデンサを付け忘れているということは無いとは思いますが…。

[追記] ふと思ったのですが、もしかして12MB版では表側のJ6Mが実装されていたのではないでしょうか? それで6MB×2=12MBしか有効になっていなかった、とか…? J16Mのジャンパ抵抗を実装したならJ6Mは外したほうが良かったのかも?

[追記] ついでに4204EXJ-Cについても4000Sと2000Sを見比べてみましたが、こちらは「JS0」というジャンパ抵抗(220と書いてあります)の有無だけが違いました。この基板ではメモリチップ以外の集積回路はF244という74ICしか見当たりませんので、普通に増設できる可能性はあるかもしれません。

> PC34Fにもコネクタ憑きのも有馬す

ところがMEMORY SERBERでのスイッチ設定を見ますと、PC34Fには「+EX34F」という設定が見当たりません。もしかしたらコネクタがあっても認識しないか、保証外になるのではないかと予想します。3/6/12MBという中途半端な容量からの追加だとメモリアドレスに穴ができるのでしょうかね? なおPC34Fには16MB版の選択肢もありましたが、そちらはそれ以上増設できないということでしょうかね。

> 4204EMJ と 8000EMJ のどちらのEMJ-4000(無印)でしょうか?

両方ともそうだったはずです。

なお訂正ですが、EMJ-6000とEMJ-8000についてはEMJ-6000SとEMJ-8000Sの間違いでした。両方とも銘板からして普通にS付きのものです。m(_ _;)m

> >EMA-4000使用感

> なんというか、高機能化しすぎたためにかえって使いにくい部分も出てしまった感じですね。

実質的にMELWAREが無いと使用できないようですね。そのままだとMELEMM.SYSでもメモリが無いと叱られます。知らない人が使うとEMAが壊れているのかと勘違いされそうです。

そもそもMELWAREでの操作もEMJ等と同じく普通にドライバ登録するだけですので、EMAのバックアップメモリを設定していることは気付きにくいです。バックアップメモリを手動設定する項目でもあれば分かりやすかったのですが。

あとバックアップのON/OFFスイッチが外に飛び出していますので、専用のCバス蓋が必要(?)なのも使いにくいところです。プラ板かアルミ板で自作するしかなさそうですが、そこまでするくらいなら蓋なしで使えば済むのが微妙なところです。

|

| CPUアクセラレータHAS-33QP まりも 2025年3月18日(火) 0:15 |

修正 |

以前、メルコのHAS-33QPはCPU bencheベンチマークで全然性能出ませんなぁという話を書きましたが、セカンドキャッシュ有りの9821Bpに載せたところ、そこそこのベンチマーク結果向上となりました。いい気になって運用していたのですが、最近データ化けに気がつきました。いろいろ検証してみましたがどうもFDからの読み込みのときに一定の確率で起こるようです。DMA転送で何かしらコケているわけです。SCSI環境は100ボード(個人的には絶大の信頼を置いている上にBIOSアドイン機能てんこ盛り)なのでDMA転送バケには無縁でした。そのため気づくのに遅れました。

で、改めてHAS-33QPの対応機種を確認すると、セカンドキャッシュが必ずあるAp2とXpが対応除外なのですね。BpやXsは対象なのですが、セカンドキャッシュがオプション付けだからでしょうか。なんにしてもセカンドキャッシュのついた状態の機種では使うのは危険ということを注意喚起しておきます。しかしセカンドキャッシュなし機だとパフォーマンスがDX4並しか出ないのは痛し痒しです。

アイオーのPK-586/98ではこのようなことはないのですかね?

|

| PK-A586/98 KAZZEZ 2025年3月18日(火) 6:37 |

修正 |

> HAS-33QP

> セカンドキャッシュが必ずあるAp2とXpが対応除外

なるほどそれでPK-A586/98でもPC-486HAは除外になっているのでしょうかね。たしかHAでは2ndキャッシュを取り外すときはダミーを取り付けなければならなかった気がしますが、そういうものは持っていませんので2ndキャッシュあり・ライトバックでFD上の約23KBのバイナリファイルについてファイルコピーを50回あまり繰り返してみましたが、とりあえずFC /Bで元本との差異は見られませんでした。

手持ちではAp2は故障中なので、他に2ndキャッシュを持つ486機はありません。外部キャッシュであればH98m70(これもまだ修理していませんが)に486下駄という手もありそうでが、さすがに元々の安定性からして無理がありそうです。

> どうもFDへの読み書きのときに一定の確率で起こるようです。

例によってINT1Bをフックして(外部)キャッシュをフラッシュするとかでは対策できないでしょうか?

|

| 23Kが小さいから無問題な希ガス かかっくん 2025年3月18日(火) 11:00 |

修正 |

23Kだと486HAのL2(128K)に収まるので途中でのフラッシュが有馬せんから化けない気が?

200K以上のファイルをFD内で写すとド〜成るでせう?

# 486HAのL2ってWBでしたっけ?WTでしたっけ?

486HA(iDX4/100)が除外ナノわL2の他に性能差が小さい事も有りそーな?

>> どうもFDへの読み書きのときに一定の確率で起こるようです。

> 例によってINT1Bをフックして(外部)キャッシュをフラッシュするとかでは対策できないでしょうか?

L2のフラッシュって同様の方法で出来ましたっけ?

何処かのI/Oに有りそーでわ有馬すが

> VX4の固定ディスクI/FピンアサインCバスと少し違う。

> ttps://sanguisorba.github.io/man/vx4.htm

のVX4定価¥353kわ何時の価格改定でせう?VX2や翌夏のVX21(共に¥433k)より安いなんて有り得ない噺

デスし

其れとも¥353kわVX0の定価?

|

| まりも 2025年3月18日(火) 17:26 |

修正 |

>INT1Bをフック

これが可能なのはCPU自体にL1キャッシュを無効にするような機構がある場合です。cyrix 486だとそのようなレジスタもあるし、CR0レジスタでも有効無効を切り替えることはできます。いっぽうL2となると一般的にCPU命令一発では制御できません。機種固有になります。HAS-33QPにはEXCACHEというメルコのソフトがあったと思いますが、下駄の機構にI/Oで作用してライトバックの可否を制御するだけです(それすらもちゃんと動いている気がしなかった)。アイオーのPK-586/98ではそのようなソフトが必要ない点は謎ですが、L2搭載機でもきっちり動作しているのかどうか?

|

| リウ 2025年3月18日(火) 22:40 |

修正 |

>表面実装部品ラクラク外し

これむちゃくちゃ綺麗に外せてて真似したくなりました。へたくそなのでとても参考になります。

>DMAの失敗

難しいですよね…、せっかくの早いCPUを活かしたいところにWBやらWTやら…

ハイパーメモリ上のAm5x86のWBをAs+NT3.51では動作してるようなつもりでexmem2を書きましたが、どこまでちゃんと動いているのやら…

|

| KAZZEZ 2025年3月19日(水) 1:34 |

修正 |

> 200K以上のファイルをFD内で写すと

約290kBのファイルコピーを10〜20分ほど続けましたが、変化はありませんでした。リアルモードのDOSが64KBずつのメモリしかコピーに使わない(?)せいかと思って念のためWin98の起動FD(HIMEMが組み込まれる)でも試してみましたが、変わりませんでした。CPUBENCHの値を見る限りPK-A586/98をライトバックで動かしたときの値なのは間違いないのですが(HAのL2がWTかWBかは存じません)。

> 486HA(iDX4/100)が除外ナノわL2の他に性能差が小さい事も有りそーな?

そのため私も普段は486HAには元のDX4を付けており、PK-A586/98はテスト用に待機させています。実用しているBX3ではあまり性能にはこだわらずテストを兼ねてAT互換機用の降圧下駄にCx5x86で運用しています。

そういえばCx5x86はAm5x86と違ってCPUID命令に対応していないみたいですね。内部的にはCx5x86のほうがPentiumに近いと言われていますが、命令はAm5x86のほうが1個でもPentiumに近いというのは何とも…(CPUID命令はどちらかと言えば486後期の非公開命令ですが、建前上はPentium命令になるんですかね)。

> L2となると一般的にCPU命令一発では制御できません。機種固有になります。

よく知らないのですが、WBINVDでもだめでしょうか? これもハードウェアが対応していなければ意味無いそうですが。

[追記]そういえばPC-9801FAではただのINVDすら効かないのでしたっけ。だからI/O操作でキャッシュをフラッシュする必要があると…。

----朝ごろ追記----

> > ttps://sanguisorba.github.io/man/vx4.htm

> 其れとも¥353kわVX0の定価?

その可能性はありそうですね。

個人的にはVM21の拡張漢字ROMの空きソケットが気になっていましたので、専用の切り出しツールを作成されていたのは助かります。といっても拡張漢字が無くて困る場合というのはどんな場合なのかはよく知らないのですが(とりあえず無くてもWindows2000は起動しましたし…)。

ところでVM21(VX)では高速なCPUアクセラレータでROM領域のCPUキャッシュを有効にすると(どんな不具合が起きても不思議ではありませんが)インターバルタイマBIOSかカレンダBIOSのどちらかが正常に機能しなくなるみたいですね。TIMOD0A.COM(カレンダとタイマを比較するテストプログラム)は正常なら14か15くらいを返すのですが、なんとたった1が帰ってきました(汗)。8/10MHz×4倍速=32/40MHzや、独立クロック33MHzでは発生します。2倍速20MHzとか独立クロック25MHz以下では大丈夫でした。RXではそのような挙動はありませんでした。

|

| WT機のL2Cあり状態でのCPUのWBは危ない? まりも 2025年3月19日(水) 14:00 |

修正 |

Write Thruな場合はL1キャッシュを切ればL2にキャッシュされているデータはどうでもよくなりますが、Write BackのときはL2に残っているデータをメインメモリに書き込んでからでないとデータロスになると思うのですよね。キャッシュをフラッシュするとされるout 43Fh,A0hでも、もともとWBでない機種のL2キャッシュには書き出してフラッシュというような機能は想定されていないと思います。Ap3のようなWB対応機やPentium機なら想定の動作になるのかもしれませんが。

HAS-33QPはWrite Backで動作します。AMD 5x86のCPUIDもWB状態と返してきます。

|

| CPUのWBに対応せずL2がWBの機種って? かかっくん 2025年3月19日(水) 21:28 |

修正 |

一般論で、特定の機種に限った噺でわナイので此処に

L2がWTの機種ならL1をWBにしても本体のキャッシュコントローラの設計わWTの儘デスからL2わWTの筈でせう

L1から溢れたりコピyバックした時点でRAMやL2に書き出され枡

WTキャッシュの場合、動作としてわRAMに書き出す序でにキャッシュにも入れる感じな?

L2がWB対応の場合、L1から溢れた場合L2に書き出すだけデスが、コピYバックの場合わフラッシュを伴うので

L2に入れず全部をRAMに書き出す筈な?

アクセラにWBなL2を載せれば別デスが、本体のL2を切ってL1だけにする制御って出来ましたっけ?

BIOSのフラッシュ制御のヶ処に有るinvd (0F08h)をwbinvd (0F09h)に置き換えて様子を見てみませう

|

| 起動メニュー選択の壁 berlina 2025年3月20日(木) 13:35 |

修正 |

前スレッドのMCtekさんの書き込みでUSB-HID98なるソフトを知り試してみたのですが、なるほどDOSでUSBキーボードが使える!凄い!!

(Vectorは消えてしまいましたがpt.zeranium氏のHPから頒布されています)

これでテンキーボードだけ付いてるWindows2000自動起動のRaでもDOSが使えるかもっ!と思ったのですが

起動メニュー選択の壁が…

まりもさま、起動メニューをテンキー(PC-9801n-23)だけでも操作できるようにならないでしょうか?

下と右、いや、せめて下に動かせれば…

|

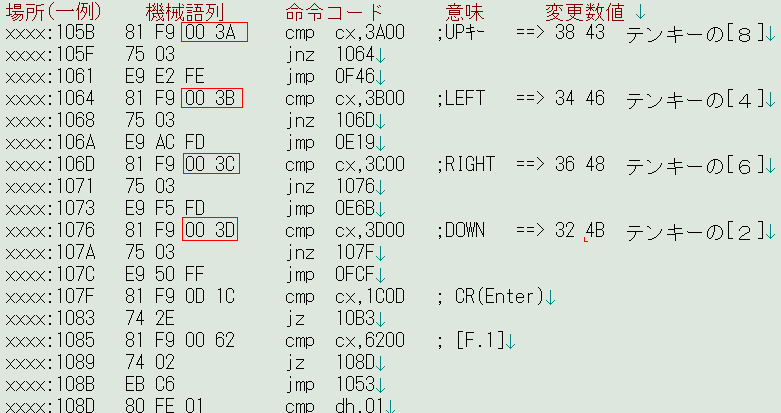

| 押下キーすり替え まりも 2025年3月20日(木) 15:05 |

修正 |

固定ディスク起動メニューのキーボード操作ルーチンにパッチを当てるより、上下左右矢印キーをテンキー8426に置き換えるプログラムの方が汎用性が高いのではないですかね? IPLwareアプリで先頭で実行しておけば、起動メニューのときに間に合うでしょう。IPLwareで矢印キー操作が必要なアプリなんてあるのかどうかわかりませんが、それにも使える可能性が出てくるでしょう。 固定ディスク起動メニューのキーボード操作ルーチンにパッチを当てるより、上下左右矢印キーをテンキー8426に置き換えるプログラムの方が汎用性が高いのではないですかね? IPLwareアプリで先頭で実行しておけば、起動メニューのときに間に合うでしょう。IPLwareで矢印キー操作が必要なアプリなんてあるのかどうかわかりませんが、それにも使える可能性が出てくるでしょう。

BIOS Int 18hレベルでいいのか、ハードウェアInt09hレベルでやるべきなのかわかりませんが(ということはすぐ作れる見込みがないということ)。

【追記】拙作ACTIVPTNのIPLware版で、上下矢印キーを使っていました。起動メニュー実行前に領域を矢印キーで選択してアクティブ/非アクティブを即時変更できるツールです。ただしこれはキーボードBIOSを使っていないので、Int 18hでは効き目なしですね。

FreeBSD.MBRのブートプログラムならソースがあるので、矢印キーに加えて8426テンキーにも応答可にすればいいだけですけど、どうでしょうね?

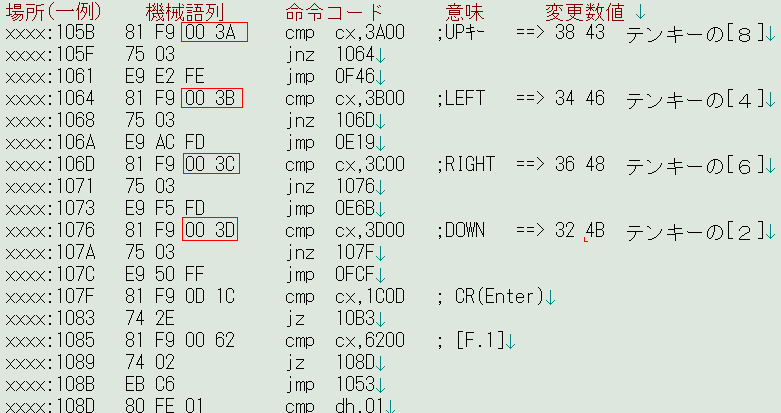

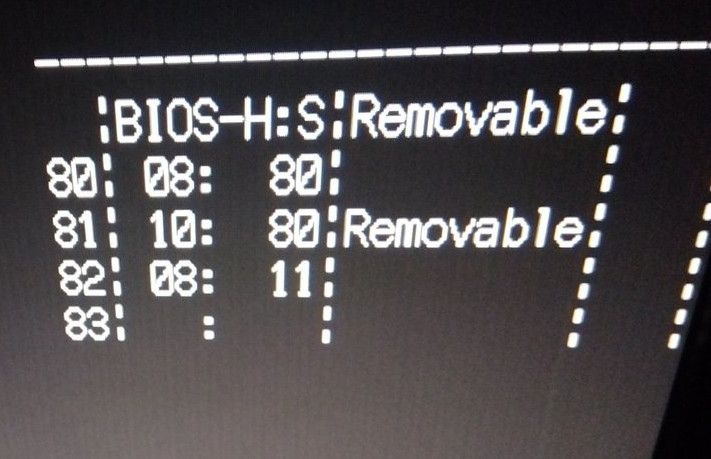

【21日20時追記】以下、NEC固定ディスク起動メニューの場合のテンキー用パッチです。

・拙作RMBR でMBRと起動メニューを吸い出す、MBR.80のようなファイルを得る

・それをバイナリファイルで開く

・画像のようなパターンの機械語列(完全同一でなくても類似の繰り返し)を探す

・例えば赤枠で囲ったところの00 3Aというのは[上↑]キーのデータ,コード

・これをテンキーの[8]である38 43にバイナリエディタ上で置き換える

・同様に 00 3Bは34 46に、00 3Dは36 48に、00 3Cは 32 4B に2バイトずつを置き換える

・バイナリエディタを終了してファイルを保存

・それを WMBR で元の場所に書き込む

RMBR/WMBRはこちら

ttps://www7b.biglobe.ne.jp/~marimo9821/hduty/rwmbr.html

後方参照 >キーコード変換テーブルだけでは変換できない

ah=0,int18hが返すALレジスタの値は、用語的には「キーデータ」と言うらしいですが、矢印キーは全てゼロです。区別できません。BIOSに変換テーブルがあり、SHIFT押下でも変わるやつです。

いっぽうAHの値、「キーコード」はハードウェアI/Oでキーを読んだ値と基本的に同じ(押し下げ、押し放しではbit7が違う)です。変換するのは難しいかも。

|

| berlina 2025年3月20日(木) 19:12 |

修正 |

>まりもさま

ご考察ありがとうございました、そうそう簡単な話でもないのですね

でもこうして今まで知らずに出来なかったことが出来るようになると

楽しいですね。

リウ様のINIC-1060パッチもCHANPON3に適用させていただきMOブートが

出来るようになりました。

...そうかSCSIカードいれてDOS使用時は強制MOブートさせれば

SATAカードとC-BUS SCSIうまく共存できるか、起動優先順位がどうなるか

そもそもDOS7でMOブートディスクが作れるのか...

色々楽しめそうですね、今度試してみます。

23日追記

>かかっくんさま

ご考察ありがとうございます

128MB MOをwin98seでフォーマット後、DOS7システムファイルコピーでは

--------------------------------------

NO SYSTEM FILE

--------------------------------------

メルコフォーマッタで初期化してDOS7システムファイルコピーでは

--------------------------------------

Initial Program Loader.(C)MELCO INC.

BOOT FAILURE! HIT ANY KEY!

--------------------------------------

と表示され起動できませんでした。

メルコフォーマッタで初期化したディスクはそのままDOS6上書きで起動できましたが

Win98seでフォーマットしたディスクは、DOS6のシステムをコピーしても起動できな

かったので、そもそも私のやり方がおかしいかもしれません。

…とはいえ皆様のおかげでMOでDOS7は特に必要もなくなりましたので、ま、いいか。

ありがとうございました。

|

| berlina 2025年3月20日(木) 19:36 |

修正 |

|

FDDで起動させればすべて解決することに気が付きました orz…

|

| 報告ありがとうございます! リウ 2025年3月20日(木) 23:37 |

修正 |

www7b.biglobe.ne.jp/~drachen6jp/pc98_boot_selector.zip www7b.biglobe.ne.jp/~drachen6jp/pc98_boot_selector.zip

テンキーに対応しておきました。

INIC-1060Pが手元以外でもバグが治っていそう、という報告うれしく思います。

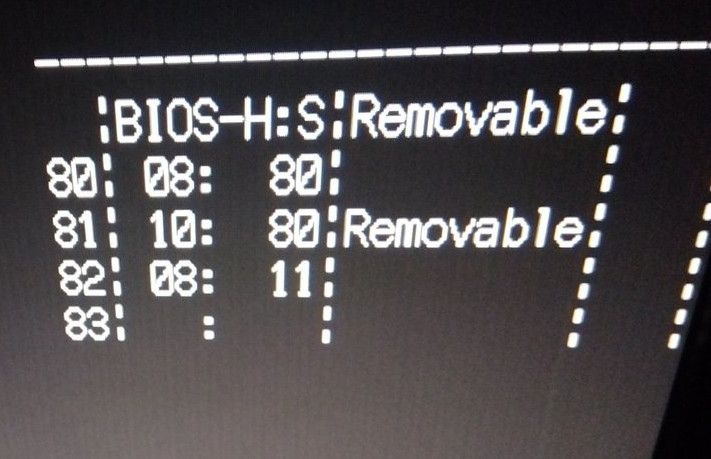

さきほどUIDE-66でリムーバブルなCFを使えるようなIPLWareパッチもアップロードしました。ROMに書き込むほどでもないな、と思ったのでIPLwareです。

ただWindowsドライバでどうなるか実際に試しておりません。2TBまで(48bitLBAへの)への対応も経験上やればできると思いますがあまり乗り気になっていません。

21日23時ごろ追記

UIDE-66用のIPLWareを修正アップロードしました。満足です。

しかしリムーバブルディスクはやっかいですね。実用上はLBAアクセスのおかげでCFリセットとは無縁でいられるのですが、OSがケチをつけてきますので。

|

| tsh 2025年3月21日(金) 0:55 |

修正 |

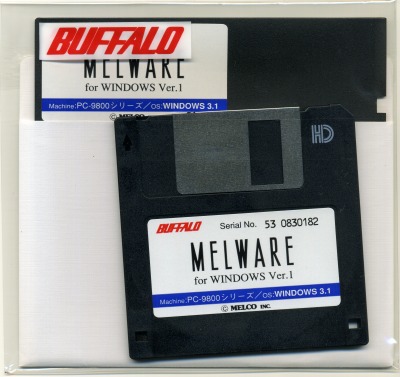

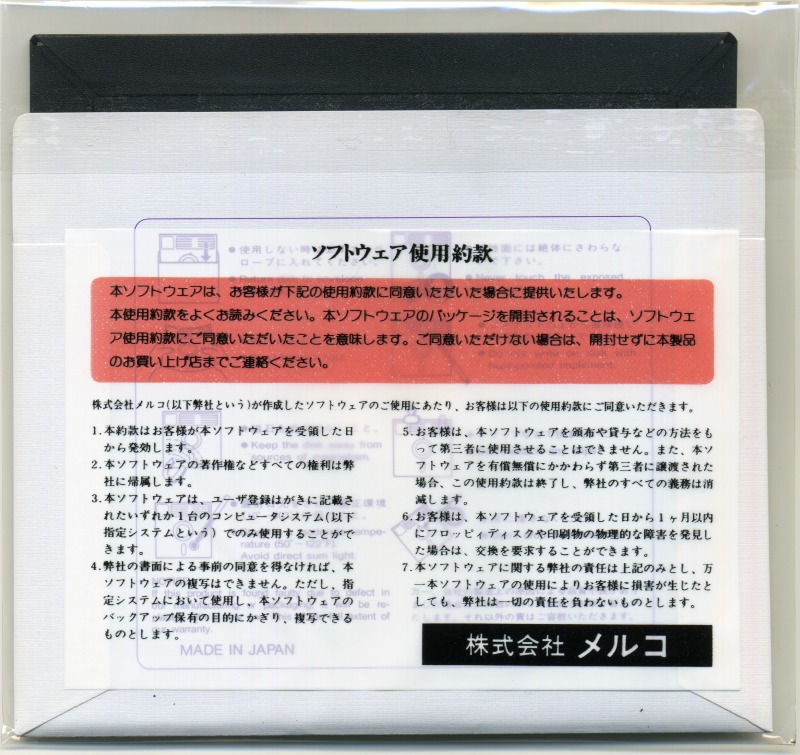

>EMJ-4000(無印)は、なせか裏面のシリアル番号シール?ではEMJ-4000Sとなっています。さらに「DUAL」や「5HD」「3DD」と付くものがありますが、付属MelwareのFD種別でしょうか。DUALだと3.5インチと5インチが両方付属しているんでしょうかね。 >EMJ-4000(無印)は、なせか裏面のシリアル番号シール?ではEMJ-4000Sとなっています。さらに「DUAL」や「5HD」「3DD」と付くものがありますが、付属MelwareのFD種別でしょうか。DUALだと3.5インチと5インチが両方付属しているんでしょうかね。

買い物スレにも書きましたが、ヤフオクで8000EMJの個体の EMJ-2000S DUAL を手に入れました。

外箱や付属品が一通りそろっている個体で、やはり末尾が DUAL の個体は5インチと3.5インチのメディアの両方が付属だったようです。

なお3.5インチも2HDメディアでした。

末尾が 3DD の場合は3.5インチ2DDメディアなのかは不明です。

添付ファイルは、清掃ついでに外箱を解体したので、スキャナにて取り込んだものですが

上下の狭い面にいろいろと情報が載っていることが確認できると思います。

|

| 方向キーはキーコード変換テーブルだけでは変換できない? KAZZEZ 2025年3月21日(金) 6:07 |

修正 |

> 押下キーすり替え

個人的に高岳X-MiNTキーボードを持っていますので、IPLware段階からキーコードの全面的な変換ができないかというのは昔から気になっていたところです。しかしUndoc2を見てもキーコード変換の有用な機能はハイレゾばかりで、ノーマルモードに対応した記述はシステムワークエリアの0000:0522〜0523hと0000:05C6〜05C9hくらいしか見当たらない気がします。

それによればキーボードBIOSはROM領域(セグメントFD80)のどこか(機種によって異なる)にあるキーコード変換テーブルを参照しているとかで、シフト状態によって96バイトずつ用意されていますから合計768バイト分ある様子です。

BIOSがRAM化されている機種であればここを直接書き換えることでもキー変換はできるようでしたが、肝心の方向キーなどの制御キーのキーコードは(一部を除いて)どれも00で同じですから、この方法では変換できそうにありません。制御キーは変換前のスキャンコードで区別されていることになりそうです。

そうなるとやはりINT9の飛び先をどうにかするしかないということでしょうかね? 制御キーを含めたキーコード変換を行うフリーソフトは一体どのようにしているのか気になるところです。

> 8000EMJの個体の EMJ-2000S DUAL

2MB版もあったのですか。上記のように容量によって異なると思われるジャンパ抵抗のパターンは表のJ6Mと裏のJ16Mしか無さそうでしたので、どのような組み合わせになっているのか気になるところです。[追記]失礼しました。それは16M4EMJ-Aのほうでしたね。8000EMJのほうは比較対象が無いのでよく分かりません。

> ttp://sakohiti.s1009.xrea.com/temp/601/601_emj.htm

私はEXJの裏面シールの情報は特に書かなかったと思うのですが、見たところ裏のシールが2000Sのものは表も2000Sで、特に異なってはいませんでした。EMJの裏面シールの表記はあとで調べてみようと思います。

[追記]

↓こんな感じでした。「L」「mkII」「mkIII」の型番でDUALは見つかりませんでした。

基板 ・ 表の板 ・ 裏のシール

8000EMJ ・ EMJ-4000 ・ EMJ-4000S DUAL

4201EMJ-B ・ EMJ-4000L ・ EMJ-4000L 3DD

4201EMJ-B ・ EMJ-4000L ・ EMJ-4000L 5HD

4201EMJ-B ・ EMJ-4000S ・ EMJ-4000S DUAL

4201EMJ-B ・ EMJ-2000mkII ・ EMJ-2000II 5HD

4201EMJ-B ・ EMJ-2000mkIII ・ EMJ-2000III 5HD

4202EMJ-B ・ EMJ-4000S ・ EMJ-4000S DUAL

4202EMJ-B ・ EMJ-2000R ・ EMJ-2000R DUAL

4204EMJ ・ EMJ-4000 ・ EMJ-4000S DUAL

4204EMJ ・ EMJ-4000R ・ EMJ-4000R DUAL

4204EMJ ・ EMJ-2000R ・ EMJ-2000R DUAL

4204EMJ-B ・ EMJ-2000R ・ EMJ-2000R DUAL

16M4EMJ-A ・ EMJ-6000S ・ EMJ-6000S DUAL

16M4EMJ-A ・ EMJ-8000S ・ EMJ-8000S DUAL

2301EMJ ・ EMJ-1000R ・ EMJ-1000R DUAL

他に気付いたこととしてはスイッチバーの違いでしょうか。大半は乳白色の半透明で、折り立てるギミックの付いたものですが、mkII・mkIIIではいずれも不透明の白色でした。さらに8000EMJのスイッチバーだけは不透明の白色かつ、折り立てるギミックがありませんでした。使い古されたものですので他のボードのスイッチバーが付いている可能性もゼロではありませんが…。8000EMJって意外に古い製品なんでしょうかね?。

|

| berlina 2025年3月21日(金) 23:19 |

修正 |

>リウ様

ありがとうございました!

早速FreeBSD.MBR組み込ませていただき(まりも様もいつもありがとうございます)

試してみました。見事2468で選択実行することが出来ました!

おかげさまで、Win2k専用と化していたマシンでまさかのDOSゲームがなんと

USBコントローラで楽しめるとは…

本当にありがとうございました

22日追記

>まりもさま

書き換えのご指南、ありがとうございます。

重ね重ねお礼申し上げます

|

| EMJが16bitで最小1Mなら かかっくん 2025年3月21日(金) 23:19 |

修正 |

> 他に気付いたこととしてはスイッチバーの違いでしょうか。大半は乳白色の半透明で、折り立てるギミックの付いたものですが、mkII・mkIIIではいずれも不透明の白色でした。さらに8000EMJのスイッチバーだけは不透明の白色かつ、折り立てるギミックがありませんでした。使い古されたものですので他のボードのスイッチバーが付いている可能性もゼロではありませんが…。8000EMJって意外に古い製品なんでしょうかね?。

8000EMJわSOJ品(4M DRAM)デスしEMJでスイッチバーが畳めないとわ考え難いので取り替えたと考える

のが妥当かと?MGA-21デスし

SOJの4M DRAM品(最少4ヶ+P2ヶで2M 4204EMJ→EMJ-2000R)がDIPの1M DRAM品(EMJの512K品が

無かったので最少8ヶ+P4ヶで1M 2301EMJ→EMJ-1000R)より前とも考え難いでせう

あと板に依りDRAMが1bit巾品だったり4bit巾品だったりし枡。16bit+P2bitデスから1bit巾品の場合

最少18ヶ、4bit巾なら最少6ヶに成増

XY0Z EMJ-*の

X 板の最大容量

Y 世代?

Z 使用DRAM容量(0以外)

* 世代?

と云った処のやうな?

4201EMJ-Bが32+4ヶで4Mナノわ1MのDRAM使用と云う事なら妥当デスが、

4202EMJ-Bが16+4ヶで4Mと云うのわ4の冪乗に載りませんから2MのDRAMの希ガス

1000EMJとか2000EMJとかの板も有りそーな?

> それによればキーボードBIOSはROM領域(セグメントFD80)のどこか(機種によって異なる)にあるキーコード変換テーブルを参照しているとかで、シフト状態によって96バイトずつ用意されていますから合計768バイト分ある様子です。

此のテーブルって初期のえぷ機やえぷDOSで(多分えぷBASICも)内容やアドレスが違ゥそーで?

理由わBIOSやOSのコードをみいそに似せない為だそーデス。当時未だ裁判中でしたからねぇ

# 出典 ざべ (詳細を後々)

|

| EPSON機のキー変換テーブル KAZZEZ 2025年3月22日(土) 1:20 |

修正 |

> 此のテーブルって初期のえぷ機やえぷDOSで(多分えぷBASICも)内容やアドレスが違ゥそーで?

そのようでした。PC-286LEを調べたところ0000:0522も0000:05C6も意味あるポインタではなさそうです。FD80セグメントの中で768バイトのキーテーブル自体は普通に見付かりますが、その存在アドレスを示すポインタらしきものがシステムワークエリアに見当たりませんでした。恐らくINT9の内容もずいぶん違うのでしょうね。

486HAでは0000:0522と0000:05C6にポインタが入っていました。示すアドレスは286LEのキーテーブルと同じくFD80:0B42でしたが、もしかしてEPSON機ではキー変換テーブルの(デフォルトの)アドレスが固定なんでしょうかね?

それにしても286LEはいよいよFDDがだめっぽいです。HDDモデルなのでDOSは起動できますが、外部FDD端子も無さそうですからデータ交換はシリアルポート頼みですかね・・・。

|

| FDDエミュの出番 かかっくん 2025年3月22日(土) 13:12 |

修正 |

いよいよFDDエミュの出番でせう

本体1台に1ヶ(以上)が理想デスが、取り敢えず1ヶ有るだけデモ捗り枡

ウチでわFDの再生産を最小限に抑える為FDDを起動用とか新たに入手したFDを讀む用途に鹿遣わなく成り

ました。今の処ベンチの結果等もFDDエミュかRDiskで外部に保存するかを徹底出来て居枡

# FDの再生産=原材料からの生産でなく新たにFDを初期化し内容を容れる事。此れをすると其れの内容を

# 別のUSB-FDDで讀み出す必要が有り面倒。RDiskなら書き出したファイルを其の儘他機種で遣える

|

| DOS7でMOブートディスクって かかっくん 2025年3月22日(土) 13:26 |

修正 |

> そもそもDOS7でMOブートディスクが作れるのか...

云われてみれば確かに試した事が有馬せんね

予めみいそDOS・えぷDOSで初期化しておいてから窓9xで

FORMAT @: (MOを指定)

してから

SYS @:

でなく手動でIO.SYSとCOMMAND.COMを写せば起動出来る哉?

# FORMAT @: /SやSYS @:わエラーで動作しない可能性有り

|

| 試運転 2025年3月22日(土) 23:25 |

修正 |

NEC製の5インチFDDとして有名なFD1155シリーズとFD1157シリーズですが、つい数時間前まで違いと言えば型番と基板上のコントローラぐらいしか思いつかず、FD1157の方はOEM用かと思っていました。

ところが、InternetArchiveで偶然、英語版のカタログを発見して眺めていたら、どうやらディスクのシリンダ数に違いが有る様です。

ttps://bsky.app/profile/shiuntenlos98.bsky.social/post/3lkxvkhsiqs2j

5インチFDは、元々は77シリンダだったのが、後から80シリンダに拡張されたような話を聞いた事ような記憶が有るので、FD1155やFD1157の違いもこの辺りに起因するのでしょうか。

(・_・):お前が知らなかっただけじゃねぇの?

(´Д`;):そうかもしれない(蹴

|

| 2HCは実はFD1155では使ってはいけなかった? まりも 2025年3月22日(土) 23:37 |

修正 |

「HighDensity信号を入力した際に」という条件が肝ですよね。

いわゆる2HC(1200KB, format /5 で作れるやつ)はトラックあたり15セクタ、セクタ長512バイト、HighDensityで80シリンダですよね? FD1155で動作していたような気がしますが、どうなんでしょう。シリンダ数と密度は機構的に独立だと思いますが、最内周のトラックあたり密度が保証外だったのと2HCが想定外なので、77シリンダと仕様に書いておいただけなんですかねぇ。

(・_・):2HD 1232KBでもOSFDIPLwなんてつこたらあかんちゃう? 5インチいうたらほとんどはFD1155やで

|

| KAZZEZ 2025年3月23日(日) 5:24 |

修正 |

個人的に5インチ2HCといえばAT互換機とのデータ交換に使われるフォーマットという認識だったのですが、AT互換機の普及初期(たしかCOMPAQの日本上陸時には3.5/5インチFDD併載機もあったはず)に5インチ2HCを積極的に使おうという話は聞かなかったのはもしかして保証外だったからなのでしょうかね。98/AT共用の雑誌付録FDなんかであれば、3.5インチ版は2DD、5インチ版は2HCにせざるをえないと思うのですが。

> 2HD 1232KBでもOSFDIPLw

とりあえずVM21のFD1155DではFD版IPLwareは普通に動いているようでした。RX(FDDは入れ替えた可能性があるのでFDD型番は未確認)でも使えました。8インチ非対応とは聞いていましたが、5インチも(一応)保証外だったのですか…。

> 用語的には

そうなんですよね。ALに相当する部分とAHに相当する部分と、両者を合わせたものにそれぞれ言い方があるそうですが、キーデータとキーコードデータとか紛らわしいですし、なんか複数の言い方もあるようで、言い分けたいのですが、いまいちうまく言い分けできていないのがもどかしいところです。

> EMJでスイッチバーが畳めないとわ考え難い

高級品のEMA-4000にも同じスイッチバーが付いていました(これも中古かジャンクの入手ですが)。MELWAREの設定では曲げ伸ばしするのではなく脱着するように指示されているようですし、もしかしたら折りたためないほうが丈夫で信頼性が高いという考えもあるのかもしれません。何にせよ、他の個体の報告を待ちたいところです。

|

| 2DD/2HD両用ドライブなら くりすと 2025年3月23日(日) 6:36 |

修正 |

|

2DDで80シリンダ(オーバートラックは除外)あるので両用ドライブの場合は2HDでも機構的には80シリンダの前提で問題ないと思いますが、FD自体の品質については何とも言えませんね。トラック密度自体は96TPIだったと思います。

|

| カタログの記述って かかっくん 2025年3月23日(日) 10:19 |

修正 |

> 5インチFDは、元々は77シリンダだったのが、後から80シリンダに拡張されたような話を聞いた事ような記憶が有るので、FD1155やFD1157の違いもこの辺りに起因するのでしょうか。

5インチわ元々

・35シリンダ→40シリンダ→80シリンダ (1D〜2DD系)

・77シリンダ→80シリンダ (2HD系)

の拡張デスが、2DDの80シリンダと2HDの77シリンダの何方が先か?わド〜でせう?

# 2HDと他を、8インチの片面と両面のやうにインデックスホール位置の違ィで識別出来るやうにしてほし

# かった

> 個人的に5インチ2HCといえばAT互換機とのデータ交換に使われるフォーマットという認識だったのですが、AT互換機の普及初期(たしかCOMPAQの日本上陸時には3.5/5インチFDD併載機もあったはず)に5インチ2HCを積極的に使おうという話は聞かなかったのはもしかして保証外だったからなのでしょうかね。98/AT共用の雑誌付録FDなんかであれば、3.5インチ版は2DD、5インチ版は2HCにせざるをえないと思うのですが。

FD1155Cのカタログの方に

> FD1155C is compatible with the IBM PC AT.

と有馬す。ATわ全機種で2HCをサポートし枡から記述に矛盾が有る事に成増

2HC/2DDの場合、何方も80シリンダが正しい記述の筈デス

只単にTypoだったの鴨

ライバル?の

・てあC FD-55GF*

・Y-E YD-380

辺りわ80シリンダを仕様として居たやうな?

因みに日本でのAT互換機の普及初期わAXデスが、AXわ2HCの他に仕様として5インチ2HD/8をサポート

して居ました

# 3.5インチわ回転数の問題も有り3モードを仕様とせず1.44Mと720Kを仕様

次いでDOS/VのOADGでわ3.5インチを標準にして居ましたが3モードわオプションだった気が?

デモ各社とも従来機のフォーマットが讀めないのわ問題と云う事で国内メーカの機種わ3モード対応にして

居ました

> 2DDで80シリンダ(オーバートラックは除外)あるので両用ドライブの場合は2HDでも機構的には80シリンダの前提で問題ないと思いますが、FD自体の品質については何とも言えませんね。トラック密度自体は96TPIだったと思います。

FDの品質わ、当初5インチ2HDわ256/26フォーマット前提でしたから内周の品質が無保証だった鴨知れ

ませんが、ATで2HCを採用してから「2HCでフォーマット出来なかった」「2HCで遣ったらデータが

消えた」とかのクレームが有ったら堪らないので80シリンダ全体を検査して居る筈デス

3.5インチ2HDも同様デスが登場から日が浅い内(IBMが1.44Mにする前)にT芝がJ31/J33で2HCを3.5インチに

採用してからわ80シリンダに成り、FDDの方も極初期を除き2DDと両用でしたから互換性の問題が少なかった

のでせう

360rpm(1.2M)で遣うか300rpm(1.44M)で遣うか(PS/2や媛苹果IIx)も似た噺デス

>> EMJでスイッチバーが畳めないとわ考え難い

> 高級品のEMA-4000にも同じスイッチバーが付いていました(これも中古かジャンクの入手ですが)。MELWAREの設定では曲げ伸ばしするのではなく脱着するように指示されているようですし、もしかしたら折りたためないほうが丈夫で信頼性が高いという考えもあるのかもしれません。何にせよ、他の個体の報告を待ちたいところです。

確かにMELWAREの設定画面でスイッチバーを『倒して』『立てて』でなく『付けて』『外して』と表示された

やうな?

当時わCバスのフタの憑け外しに螺子廻しが要りましたから、ネジを緩めて回して固定出来る仕組みにした方が

基板にスペースを設けて穴を開けるだけで済み枡から安上がりだった鴨?

|

| 試運転 2025年3月23日(日) 10:53 |

修正 |

> まりも 様

> 「HighDensity信号を入力した際に」という条件が肝ですよね

HighDensityとNormalDensityって論理を反転させているだけだと思いますので、FD1155は何でシリンダ数の違いが有るのか不思議です。

FD1155C/Dだと80年代中頃の登場だと思いますが、この頃だともう80シリンダ対応って普通だった様な気もするのですが・・・これが初代ともいうべきFD1155無印なら80シリンダは保証してないと言い張るのもまだ分かります。

> KAZZEZ 様

> 5インチ2HCを積極的に使おうという話は聞かなかった

90年代だともう80シリンダを保証しているFDDの方が大多数ではなかったかと思いますが、マイナーなケースを考慮すると保証できないので、余計な事は言わなかった・・・という事だった可能性が高そうですね。

これが、ごく初期の5インチFDDだと話が変わる様で、「フロッピ・ディスク装置のすべて」のP.19の記述によると、シュガート社の当初の5インチFDDはトラック数が片面35だったが、容量アップの為に内周側へ5トラック増加させ、さらにディスク側もヘッド・ウィンドウを拡張した、という主旨の記述がみられます。よって、初期の頃はディスクの容量増加に伴ってディスクのヘッド・ウィンドウの大きさも変化した、という話だった様です。

磁性体については、この時点でどうだったのかはよく分かりません。

> くりすと 様

> 機構的には80シリンダの前提で問題ないと思います

私も、メーカーの保証はともかく実際には動くと思います。

で、私自身が最初に書いた内容を調べ直していたのですが、

・FD1155Dは、85年7月発売のVMから搭載(※1)

・2HDをサポートしたMS-DOSのバージョン3系統のPC-98向けは、85年10月発売の「PS98-125」が初めて(※2)

・MS-DOS3系統の本家(84年にオリジナルのPC/ATと同時発売のVer3.0)では、80シリンダ(※3)

という事で、5インチFDDを製造する各メーカー共に当初は77シリンダを前提にしていた(83年発売のYD-380なんかも77シリンダの様です)が、MS-DOS3系統に合わせて、後から80シリンダにシレっと拡張(というより、保証する様になった)という疑惑が私の中で出てきました。

※1:ttps://98epjunk.shakunage.net/fdd/mntfd1155d.html

ttp://comics.sakura.ne.jp/fd1155d.htm

※2:ttps://radioc.web.fc2.com/column/pc98bas/pc98dosver.htm

※3:ttp://hamlin.html.xdomain.jp/FDD/FDSPEC/FDSPEC.htm

(・_・):お前の迷推理とか、アテにならんな

> かかっくん 様

> ATわ全機種で2HCをサポートし枡から記述に矛盾が有る事に成増

NormalDensityだと80シリンダとなっていますので、この点は矛盾してない気がします。上でも書きましたが、何でHighDensityとNormalDensityでシリンダ数が違うのか地味に不思議です。

> Y-E YD-380

「フロッピ・ディスク装置のすべて」のP.18表1.6の記述によると、77シリンダとなっています。これよりも前に刊行されている「最新フロッピ・ディスク装置とその応用ノウハウ」でも77シリンダの表記が有りますが、表自体は微妙に追記がなされていますので、誤植を放置している可能性は低いかと思います。

ただ、P/Nによってスペックが異なっている可能性は大いにあります。

※YD-380って確か、IBM向けは専用のP/Nの物を出荷していた話が有ったと思います。

その辺の話はtsh様がご存じかと。

|

| 両方共80シリンダでなければ かかっくん 2025年3月24日(月) 3:32 |

修正 |

> ・FD1155Dは、85年7月発売のVMから搭載(※1) > ・FD1155Dは、85年7月発売のVMから搭載(※1)

FD1155DわVM(後述)からデスが、FD1155CわVM(同)

の他MやXA(共に'84)、VF2('85)にも載って居て、

XAわ両用デスから(略)

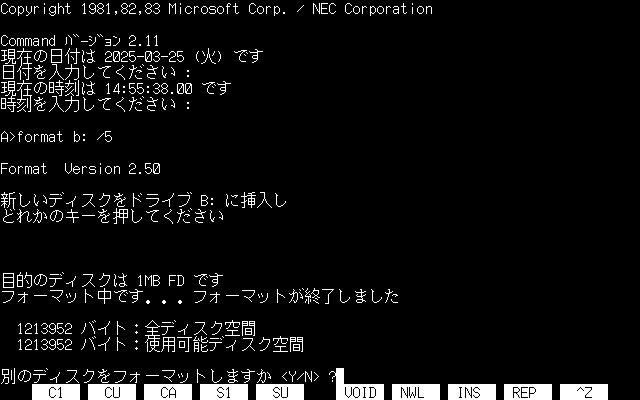

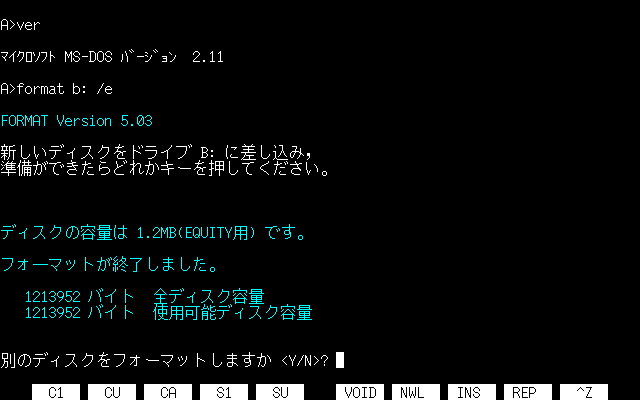

> ・2HDをサポートしたMS-DOSのバージョン3系統のPC-98向けは、85年10月発売の「PS98-125」が初めて(※2)

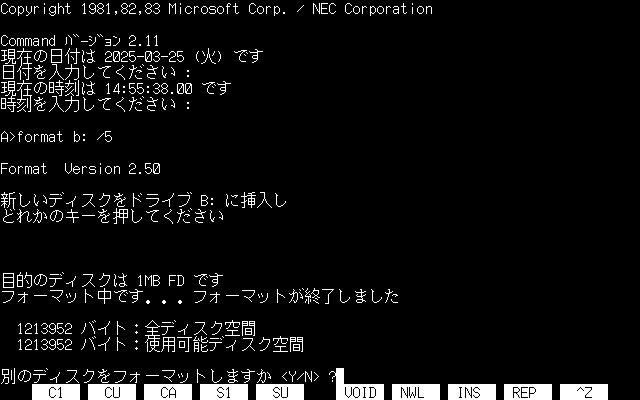

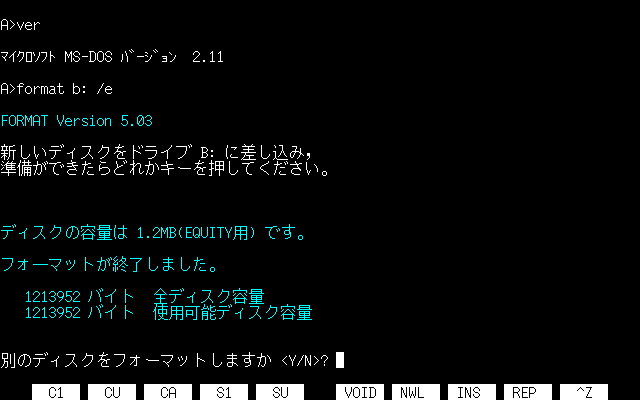

みいそDOS2.11のFORMAT.COM 2.50に/5を憑けると?

# FORMAT 2.50自体がPS98-125より後との説も有るがハイレゾ専用PS98-XA121(2.11)にFORMAT 2.51を

# 収録ナノを考えると?

えぷDOS2.11のFORMATわ/Eに対応して居たやうな?

# EQUITY=えぷの当時の輸出PC

en.wikipedia.org/wiki/Epson_Equity

www.dosdays.co.uk/computers/Epson%20Equity/epson_equity.php

因みにVM2/4わロットに依りFD1155CからFD1155Dに切り替わって居枡。XAわ1155Cだけのやうな?

>> ATわ全機種で2HCをサポートし枡から記述に矛盾が有る事に成増

> NormalDensityだと80シリンダとなっていますので、この点は矛盾してない気がします。上でも書きましたが、何でHighDensityとNormalDensityでシリンダ数が違うのか地味に不思議です。

2HCわHighDensityモードでの動作デスから、両方共80シリンダでなければ'FD1155C is compatible with

the IBM PC AT.'に反する筈なんデスがねぇ...

単純に其処に気付かずに、2HDモードわ8インチ互換で77シリンダ、2DDモードわ倍トラックだから

80シリンダとしたの鴨

# 某社のFDのラベルに態々80tracksと書いてあったのが有ったやうな?

FD1157C(/D?)で改めて80シリンダを仕様としたとか?

ビット密度もシリンダ76サイド1の9646 bpiとシリンダ79サイド1の9870 bpiと違って居枡

|

| tsh 2025年3月27日(木) 12:02 |

修正 |

>>KAZZEZ様

EMJの表記等の情報、ありがとうございます。

後で反映予定です。

>スイッチバーの違い

やはり可倒式は折れるから、でしょうかね?(またはコスト的なもの?)

手元にあるEMJシリーズの内、8000EMJ以外は可倒式のスイッチバーが使われていますが

経年劣化?で動かしたら折れたのが1枚と、入手時点で折れていたのが1枚あったりします。

MGA-7 を使っている 16M4EMJ-A も可倒式っぽいです。

ttps://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1178034339

WebArchiveに保存されている、かつてメルコのサイトに掲載されていた設定方法のページでも

8000EMJの個体の EMJ-2000S DUAL のマニュアルでも、スイッチバーは「つける」と「とる」ですね。

>>かかっくん様

>当時わCバスのフタの憑け外しに螺子廻しが要りましたから、ネジを緩めて回して固定出来る仕組みにした方が

>基板にスペースを設けて穴を開けるだけで済み枡から安上がりだった鴨?

EMJシリーズでは、180度回転して固定するための穴等は無いですね。(ロータリースイッチが接近していますし)

完全に取り外す以外の選択肢が無いです。

#スイッチバーとして可倒式を取り付ける前提での設計から、実際に実装する部品を途中で変更した、と考えたほうが自然かもしれません。

個人的には 8000EMJ は末期仕様と思っていますが、シリアルナンバーを比較しても完全には分離できないっぽいのでなんとも言えない感じです。

#実際、旧仕様の基板に添付ソフト変更でリラベルして出荷した?分がある感じですし。

※余談ですが、メルコの72ピンSIMMのパリジェネチップが MGA-24 のようです。

メルコゲートアレイでMGAで、後ろの数字は単に通し番号か?といった雰囲気でしょうか。

−−−−−

>>試運転様

>※YD-380って確か、IBM向けは専用のP/Nの物を出荷していた話が有ったと思います。

> その辺の話はtsh様がご存じかと。

これですね。

ttps://x.com/sakohiti/status/1056406143432458240

ツイート本文では書き忘れていますが、この個体には IBM P/N 62X0705 の部品番号が与えられています。

|

| ありがたき先人たち Uryeeeee 2025年3月28日(金) 15:43 |

修正 |

9801UV21をばらしていて、中身きつきつだなぁとしみじみ。

筐体の形が好きなので、比較的きれいな個体を選んでヤフオクで落札。

起動させると火ははいるし、画面も正常。

ただ、FD1135Dが全く動かないし、FDも途中でとまってしまい入らない。

残念だなぁとおもいつつ、まあ、筐体だけ使うんだし、FDDの整備なんてやったことないし しかし、このままばらしてしまうのも忍びなく、

ヤフオクで1137Dの整備をされているものがあり、一つ購入。

ここでも、売主が、何につけるのか?と聞いてくださり、UV21と答えると、コネクタ逆だから気を付けて!と。

届いて1ピンを確認するとやっぱり逆で コネクタのでっぱりを削らないといけないタイプでした。

とても親切な方で、BEEP音や、FM音源の確認ができるFDを付けてくれたので、さっそくコネクタ加工してつけてみる。

ああ。普通に起動するではないか。(ちょっと感動)FM音源もなり、

異常のないUV21をばらして、AT互換機のマザーを入れるに忍びなくなって保存することに。

FDの整備なんてやったことないけど、先人たちの轍を踏んで整備してみよう。だめだったら、1137D買おう。

9821NE のジャンク品をヤフオクで購入。Neは9821でありながら、110ピンコネクタがあるので、選定(これも先人の書き込みを見て)

198ピンの機器はもうほんとに見かけないので、、、

ただ、本当に資料が少ない。ACアダプタのピン配列が資料としてあったので、見てみると、最近の一般的な変換コネクタでは+-が逆の様子。

Naシリーズは内部の電圧基板の解析まであるのに、Neの資料は少なすぎて、、、

しかも、電源が入らないので、どこが正常かもわからない、、、

バッテリーレスで 電源アダプターは汎用に変えて、つないで電圧を測定して、5Vや3.3Vを作って入れれば動くだろうか、、、

もちろん液晶はビネガー、

ふと思ったのですが、98ノートで 2ドライブ(内蔵型)にした人っているのですかね、、見たことない。9801LXくらい。(ノートではないが)

魔改造。。。

ちょっとまえのかかっくん様の書き込みへのレス

VX0の定価は¥353000

Vx4は70万に少し欠けるくらいみたいですね。

www.pc-9800.net/db_98/data/pc-9801vx.htm

> MCtekさま!

PC-486MVの件 ロムライター買いました(シ〇製ですが)

|

| 試運転 2025年3月29日(土) 12:47 |

修正 |

> かかっくん

> みいそDOS2.11のFORMAT.COM 2.50に/5を憑けると?

あれま。そんな事あるんですねぇ…

(・_・):お前の迷推理、一撃で轟沈だな

> 2HCわHighDensityモードでの動作デス

よくよく見たら、HighDensityモードじゃなきゃおかしいですね。信号自体の論理(と書けば良いのかな)と勘違いしてました・・・疲れてるのかな・・・orz

(・_・):クソ迷惑だな(蹴

しかしまぁ、よく分からない事をしたもんです>NEC

仮に後で気づいたとかなら、「このロット番号以降は・・・」みたいな注記を追加すれば良いだけの話だと思うのですが。

業務連絡:/人'A`;人\ 様

1505VG-Boardこと、EPSONのPCSKBを入手して画像を上げました。

メールでオリジナルのデータを送付しましたので、「PCPKB4とPCKBZM31の外観」で必要あればご使用ください。

ttps://bsky.app/profile/shiuntenlos98.bsky.social/post/3llifnzpbik27

|

| /人'A`;人\ 2025年3月30日(日) 5:52 |

修正 |

試運転さん

データをいただきました。ありがとうございました。

|

| tsh 2025年3月31日(月) 11:31 |

修正 |

年度末の物量増加と寒暖差にやられて、あんまり余裕が無くなってて全面的に作業ができていません。(汗

>>かかっくん様

>元から2段のEMJとか

>元から2段の大容量品

メルカリにこんなのが出ていた痕跡がある、という情報をもらいまして。

ttps://jp.mercari.com/item/m13459093394

なんと言いますか、うん・・・

それと MGA-21 ですが、81G8EMJ-AA という基板では16Mbitチップと組み合わせて使われているそうです。

やはり MGA-21 は後の世代のようです。

またスイッチバーは固定式のようですので、当時のメルコが意図的に固定式へ変更していたのだと思われます。

|

| ほんとほんと。 Uryeeeee 2025年3月31日(月) 11:57 |

修正 |

>まりもさま

ttps://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q1178506691

一部の小さい物は規約違反級の送料ボッタ栗で知られるココの出品ですが

これは私も気になってました。送料ひどすぎ、手数料回避が見え見えなわけで

それでも、どうしても欲しいものは買わざるをえないのですが、、、、

同梱手数料がこれまた高い・・・・

最近ベゼルだけを打っている出品者がいて、Raの2枚目用の穴が開いているタイプがありかなり値段が上がったのですが、それとは別口でほしいベゼル(AP2用2ドライブ)があったのでRA用とは別出品のを落札したら、雑なマスキングでスプレー塗装されていたり(機種名やNECの部分とかをざつにマスキングしているので色が違っている)

クリア塗装されていたり、(汚れた上からクリアが吹いてある)

傷を見せないためなんですかねぇ。。。おまけに同梱されていたAP用のマウスコネクタのとこにスプリング付きのふたがあるのですが、スプレーがばねにたまり、固着しているという、、

フロントカバーを購入される方はその辺を考慮に入れてご購入ください。

9821Naの2ドライブ化を検索していたら、2023年8月あたりにまりもさまとりう様のやり取りが、、

灯台下暗しでした。

(結局だめだったのかしらん)

|

| PC-9801UV21のFD固着 tyama 2025年3月31日(月) 12:42 |

修正 |

Uryeeeee様

何年か前にPC-9801UV21のフロッピー固着は

以下のページを参考に割とあっさり直せました。

(私もフロッピーのメンテは初めてでした。

使ったグリスも書いてあるタミヤのやつです。

ご存じだったらすみません。

工作室の記憶

ttps://98epjunk.shakunage.net/fdd/fd1135d_disj.html

|

| tyamaさま Uryeeeee 2025年3月31日(月) 17:34 |

修正 |

はい。そこを見てばらし始めました。(^^)

今日タミヤのグリスが届いたので、やってみたいと思います。

|

|