| 汎用スレッド2025年1月 /人'A`;人\ 2025年1月1日(水) 5:19 |

明けましておめでとうございます。本年もお気軽にご利用下さい(蹴

SD-IDEを使ってWindows上で4Gや8Gの壁を超えるためのセットアップ方法(Googleスプレッドシート)

ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1_GwGRRyslX3WytFeDoSraN73xUFHMpuOa2BYJGTtwtA/edit?pli=1&gid=304666399#gid=304666399

230MBのMOメディアもCD-ROMのように劣化する? 初めて聞く話ですが事実なら新年早々絶望。

ttps://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/i4004/1732947963/618-622

IDEエミュレータズルイで。CD-ROMドライブも対象とのこと。eBayで購入可能。2万円くらいだそうな。ズルSCSIってのを聞いたことがありますがそれと同じところの開発でしょう多分。

ttps://github.com/ZuluIDE

Windows98のカスタマイズにはまずはTweakUIだべということでtips集に追記しようと思いましたが、本体はM$から持ってこれなくなってて日本語化パッチも大元のウェブページのファイルが網間記録保管所にないみたいなんで断念しやした。これ以上は危ねぇからやんねぇ。

|

| 行く年来る年 KAZZEZ 2025年1月1日(水) 5:50 |

あけましておめでとうございます。昨年も色々なことがありました。

仕舞いこんでいた486以下のPCが全滅していたのは少々焦りましたが、とりあえず電源コンデンサ交換したものはRX・EX・H98m90?と、順当に復活してきています。

なんだかんだでPC-98をいじっていると、ちょっとした発見もあるものです。昨年はキーボードのシフト(CTRL・GRPH・カナ・CAPS)を押しっぱなしでキーボードI/Oをアクセスして離すとシフトロック状態が反転する挙動(EX以降なら押しなおせば直る)を見つけましたし、NTLDRからDOSを起動するとタイマー割り込みがマスクされていないという不具合にも気が付きました。…いずれも言うほど大したことではないかもしれませんが、個人レベルのちょっとした気付きと言うことでご勘弁を。(汗

今年もやってみたいことはいろいろありますが趣味の世界ですからまた行き当たりばったりで何か発見できたらいいなと思います。

(・_・): 要するに有言実行が苦手な奴…(殴

<(_ _;)>: そんなこんなで、今年もよろしくお願いいたします。

|

あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。本年も宜しくお願い致します。

昨年は長年の懸案だった、当ウェブサイトの各記事の書式の統一や、同人誌「FDD Setting Guide Book2」を上梓するなどの成果が有りました。

ttps://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1634619.html

今年は初めて記事を世に公開してからちょうど20周年の節目(の筈)ですが、変に気負うことなく、まったりやっていこうかと思っています。

# 当ウェブサイトは公開当初の頃の記録が何も残っていない上にInternetArchiveでも

# 分からないので、何時、どんな記事を公開したのか、サッパリ不明です・・・

|

| 昭和100年 リウ 2025年1月1日(水) 9:44 |

おめでとうございます。

レトロ系ではそれなりに関心事だった昭和三桁年です。2038年問題の日付も迫ってきています。

毎年元旦に思ってはいるのですがハードウェア弄りを少しはやりたい、と抱負を上げておきます。

みなさまが健康でありますように

|

| 本年も… くりすと 2025年1月1日(水) 9:51 |

大した事はできておりませんが、本年もよろしくお願いいたします。

(喪中のため祝えない状況です。)

|

| 新年のお慶びを申し上げます まりも 2025年1月1日(水) 13:12 |

ハードウェアいじり・・・古いもん壊れもんの補修だけでなく、なにか開発・製造もしたいですよね。毎年思うわけですが、新しいことを全然勉強できません。まあ98関連は今年もやると思います。大晦日でもdebugデバッグ。 ハードウェアいじり・・・古いもん壊れもんの補修だけでなく、なにか開発・製造もしたいですよね。毎年思うわけですが、新しいことを全然勉強できません。まあ98関連は今年もやると思います。大晦日でもdebugデバッグ。

画像は、目にすると幸運を呼ぶだの縁起が良いだのと言われる黄色医者です。年末に新大阪で出くわしたのでいいことあるかな?

|

| あけましておめでとうございます。 エマティ 2025年1月1日(水) 21:27 |

今年もよろしくお願いします。

愛妻の要求で昨年は大量に断捨離しました。(汗

ことしもをのつづきになりそうdeath

>黄色医者

おお、これはうらやましい!

|

| あけましておめでとうございます。 tsh 2025年1月1日(水) 23:17 |

昨年はほとんど顔を出せていない状態でしたが、本年もよろしくお願いいたします。

#1年前?だっけかに、人が足りない別の部署に異動したのが、思いっきり響いていて

#掲示板の流れを追うのが無理になっていまして・・・ orz

|

| 2025謹賀新年 かかっくん 2025年1月2日(木) 17:10 |

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願い致します

今年、と云うより先ず昨年からの積み遺しを徐々に消化する事からdsk?

PC-98LTに主記憶から割くRAMDISKが有るらιぃと云う事らιぃので、亦LTを借りて実験してみ枡。其れとも

後期型(角が○い方)哉?

|

| あけましておめでとうございます 大熊猫 2025年1月2日(木) 20:55 |

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

USB3.0のボードとか1GB積んでいるGAとか入手してあるものを、なんぞ試そうと思っても、RvIIが最小構成でも起動しないので結局なにもできていませんでした。(Ap/U2、As/M2、Xv20/Wは動くはずですが)

年末あたりから中国大陸でhuman metapneumovirusの致死率高い新種が流行っているようで、4年前より恐ろしい円安となっているので春節でまたえらいことになりそうですが

|

| 初散財 エマティ 2025年1月2日(木) 20:58 |

お正月ということでぽんばし詣でに行ってきました。(汗

いつもは福袋には手を出さないのですが、数十年ぶりに(おぃおぃ

福袋に手を出してしまいました。(汗

中身は

NEC製 PCVKM17XZG4AC+電源+不実マウス+WPS Office 2 for Windows Standard Plus ダウンロード版

で15000円

W10はあと約10か月は使えるので、今必要というわけではないのですが、いずれW11機を買う必要はでてくると思われます。

今年の秋にはこれぐらいの値段で手に入りそうですが、中古で10K円切ってくることはなさそうだと思いとりあえずげとしました。

15インチでW11インストール済み+DVDと無線LAN付ということでとりあえず仕様的には問題なさそうです。

WPSはどうせ使わないと思っていたのですが、なんとスマホ2台にインストールが可能ということで、いざというときには使い物になりそうです。(笑)

(・_・):あんまり使う気はないみたいやな。

(^_^):スマホを使いだしてから10年近くになるけど必要と思ったことないからなぁ。(おぃおぃ

|

| なぜか?フリーズ・・・ Uryeeeee 2025年1月21日(火) 9:45 |

質問は汎用スレッドでしてみては?とアドバイスを受けましたので、こちらで、、

SSDでIDEFIXをかけているのですが、なかなか、うまくいかず、

まりもさんのご説明にもありましたがSSDは容量変更コマンドを受け付けても、再起動すると、できていなかったり、、ということが多いです。

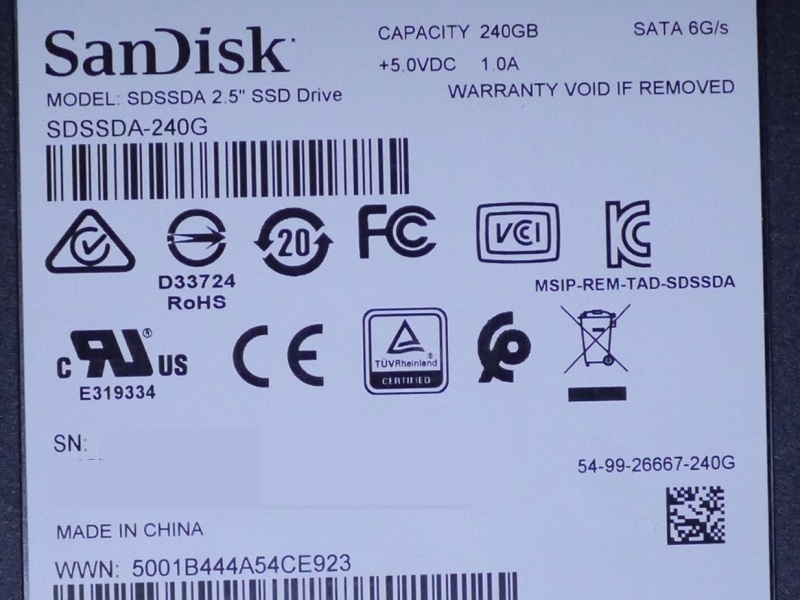

同じSandiskのSSD(型番が同じ)でもロットによっては変更できたりできなかったり、容量変更コマンドを受け付けても、再起動すると8GBになってたりしています。crucialの60G、Toshibaの128GB,サムスンの128GB手あたり次第、使わなくなっていた小容量SSDをやってみましたが、再起動後に8GBになるものばかりでした。

半ばあきらめて、むかーし仕事で使っていたノートに60GBのHDD(IDE)があり、それを外してIDEFIXをかけたところ、HDDでは問題なく容量変化があり、まあ、4.3GBのHDDを探すよりは大変じゃないかなと、そこで、ICC365+LBA_IDEを利用して容量変更をやってみることにしました。

こっからは過程をかいていきます。

V200(が作業しやすいので)で

ICC365

FDSK98であらかじめ調べておいたパラメーターでHS_PARA3.comで10:3F

dLBA_IDE

FDSK98(FAT32)

HS_PARA3で再度確認

FORMATX

再起動

FD版のIPLWARE組み込みFDから起動

領域は57GBでDOS(7.1)で認識

SYS.COMによりシステム転送

IPLWARE FIXIDECF.COM

IPLWARE LBA_IDE.com

でいよいよ再起動しますと、

レインボー画面が登場しキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

とおもったら、LBA_IDEを読み込みますでフリーズ、、、、

なぜ?

FDD版から立ち上げても、ハードディスクから起動を選んでもフリーズしてしまいます。

どのあたりがもんだいでしょうか?

ご意見お願いいたします。

追記:

お返事ありがとうございます。

不思議なのが、同じファイルを使っているのですが、FD版ではうまくいっているのですが、HDの場合はうまくいかないことです。

すこし、プログラムにちがいがあるのでしょうかね、、(私のようなできない人が言うことではありませんが)

ついでにもう一つ質問させてください。マニュアルをよんでも、

ちょっと理解できなかったのが

WINで使う場合は標準ドライバーにパッチが必要ということで、よろしかったでしょうか?

その標準ドライバー?にバージョンがあるのでそれに合わせるという解釈でよろしいでしょうか?

追記2

ドライバーの件了解しました。

同梱されておりましたファイルのWIN用ドライバーには 3.1 とNT4の項目はあったのですが、WIN9Xのものがなかったので、、、文章を読むとそういうことなのかなぁと(読解力がなくもうしわけない)自分のOSのタイムスタンプが重要ということかと理解しました。

追記3 ありがとうございます。ROMライターないと、、、とあきらめておりましたが、PCIのLANカードばかり探していました。Cバスにも使えそうなのがあるんですね!初めて知りました。ROMライター持ってないので範疇から外しておりました。

追記4 まりも様降臨!

はい、そうなんですが、作業がしやすいのがV200なのでそれで設定をしています。他にBX4,Xe10,CX2 USとありまして、

(なんか、BX4では8GBでもフリーズしなかったような、、、)

98使っていると、FDD使う機会がおおいので1ドライブ機って微妙に不便ですね、、

なんか、そんなハードウエアがあったらいいなって思ってた矢先だったので、めちゃくちゃ興奮しました。

Cバス一個つぶしても悔いはない!って思えます、

DIV0ROMのお話をMCtekさんからご返答いただき、

探してみるとうちにもSC98/2ありましたが、HP閲覧させていただくと、GITでとのこと。不見識でGitってなに?って思ったら、LINUXなんですね。こ

れまたハードルが高い、、Ubuntuくらいしかつかったことないので、、

もし完成品やキットでも

大きいハードは要らないでしょうから、Cバスに入れられる基板でCバスの1/4くらいの大きさで蓋を開けて差し込む形にすれば、でかい基板は要らないかも。

ROMだけ乗ってるとか、(本当に電子回路のことわかってないので、かなり外してたらごめんなさい。)

あと、まりもさんのHPを読む前だったので、SCSIカードのジャンクやら買い込んでしまって、LHA-301(ROMver1.01)と301A(1.07)(ドライバーが付属していたので購入)

もありましたが、これもROMライター必要とのこと。メルコさんが、続々古い機器のサポートソフトをHPから消していってるので、IOさんが頼りですね。

SC98IIが結構出てます。

Cバスのメモリーボード沢山出てますけどあんなんりようできないですかねぇ、、、

IOのサブボードを載せるカードがありますが、コネクタが特殊で、、、、

追記

ttps://ascii.jp/elem/000/000/326/326228/

昔はこんなんもうってたんですねぇ。再販してほしい。

ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x1169506126

さすがに買えないwww

追記1/22 リウ様ありがとうございます。週末に摘要したいと思います。

ありがとうございます。

追記1/22 MCtekさま

いま、IODATAのサイト見てきたのですが、SC98IIのBIOSアップデートのサポートソフト見当たりませんでした。せっかく教えていただいたのに残念です。SCSIカードは入れておいても使いようがあるので、スロットも無駄にならずにいい!と思ったのですが、、、

追記1/22 CバスにROMのっけて読みだすのって、アドレスライン指定してデーターを読み取らせるということは、RAMより扱いは楽?ってことになるんですかね?(回路もよくわかっていないにわかジャンカーのたわごとですが、、、)8801のバスにリレーとかのっけて制御しようとか考えてた中学生時代の知識なので、怒らないでくださいね。

追記1/24

リウさまの修正なのですが、、、やはり、暴走してしまいます。BX4です。

IPLWARE でいったんRemoveして、再度新しいほうを登録してみましたが、症状は変わらず、、、OSFDIPLWのほうはすんなり通ります。

機械が悪いのかな、、、

追記1/24 心は DIV0ROMに傾いているのですが、

SC-98IIIはあっても、サポートディスクがないので差分ではどうしようもない。

SC-98IIもサポートディスクはダウンロードできない。

LHA-301はROMライターがない。Aもおなじ。

IFN-SCがある!これで92にアップグレードすれば、、!

追記 1/25 お騒がせしました!申し訳ありません!

HDDをつないでのことだったので、一度FIXIDFCFを外してみたのですが症状変わらず、、まあ、HDDをいったん開放して最初からやってみたら、すんなり起動。いったい何がわるかったのかわかりませんが、おそらくどこかの段階で私のミスがあったのかと思います。無事起動しました。リウさまお手数をおかけして申し訳ありませんでした。

追記1/25

MCtekさん解説ありがとうございました。バンクが絡むと面倒ですね。

あと、サポートディスクwin95ってなってたので、(DOSの項目にアップデートが多い)のでスルーしてました。いったん解凍してみればよかったです。

あとでやってみます。

追記1/26 昨日あげたSSDの動作について、修正します。電源断のときとリセットボタンのときでは挙動が違いました。

追記1/26 IFN−SCに 92アップグレード後 まりもさんの92用のパッチを当て DIV0機能を与えたところ、とても楽になりました。4GBにできるSSDもあったので(要再調査)希望が見えます。

追記1/26

Sandiskの128GBSSD(白)では、4GBに縮小可能でした。

IFN−92Rで起動できることによって、FIXIDECF、LBA_IDEにより、OSFIPLWAREから127GB確保

メインに4GB、のこり124GBのパーテーションを切り、WINDOWS95セットアップ、

その後、HDから再起動せず,OsfiplwareのHD起動から、起動して windows95のセットアップ完了。

その時FDを入れるのを忘れたのですが、ちゃんとHDDから起動メニューでました!

おかげさまでwin95の起動はBX4でできるようになりました。

デバイスマネージャーではスタンダードIDEコントローラーに!がついています。で、

ESDI_506.PDRにパッチを当てようとタイムスタンプをみると、

96/9/5バージョンということで、リウさんのところにあるのは9/6のパッチ。さて、どうしたものか、、、

128GB超えない場合はパッチ当てなくてもいいのかな?

win98のESDI_506.PDRでタイムスタンプの会うのがあれば、95でも動くのかな、、、と悩み中

追記1/28 SSDの中間報告です。皆様にとっては予想通りの結果になるかもしれません。BX4で検証しましたが、4351MBで認識されているところは、BIOSの限界値ですよね。V200だと8000くらいになるので、、、

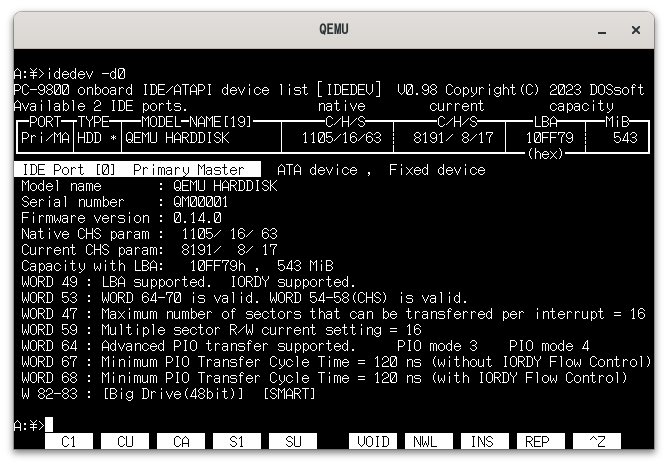

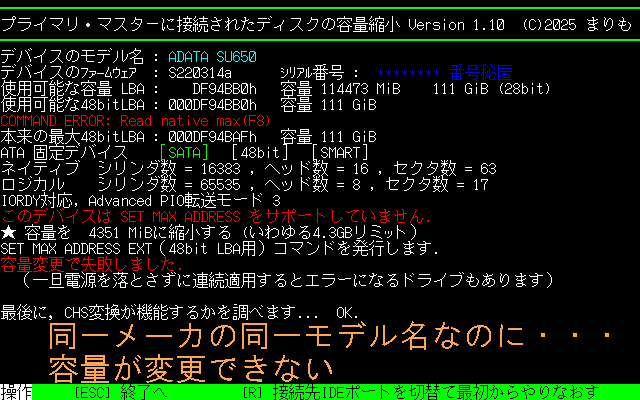

画像添付します。

いかにDIV0が大切なのかわかる結果です。起動するって大切。

|

| LBA_IDE修正 リウ 2025年1月21日(火) 10:00 |

dLBA_IDEとLBA_IDEの日付を確認してください。作者が愚かなので過去バージョンが混ざっている場合があります。

その説明ですとLBA_IDEがIPLWareの段階で暴走しているのは明らかですので見直します。

お返事は修正ボタンから追記の形でかまいません。新規投稿すると上に上がってしまって話題が飛んでしまいますので。

11:11追記

FIXIDECFの1.21との連携がうまく行っていないことを確認しました。FIXIDECFをお使いになって壁のサイズ内容量でおつかいいただくか、私の方の修正をお待ちください。報告ありがとうございます。

12:15追記

Winドライバにはパッチをあててください。お返事としてはYESです。

標準WindowsドライバはCHSモードで動作しています。その上でWin9xのドライバはBIOS動作がドライバの想定どおりかのテストも行っています。パッチ後にはレジュームが効かなくなると思われますのでそこにはご注意を

22日14:00

fixidecfの1.21 1.47との連動を確認しました。

ご報告ありがとうございます。

バグ報告はどなた様もお気軽にご連絡ください。修正したがりなので助かります。

24日20:30追記

>OSFDIPLWでは動くがIPLWareでおかしくなる現象

先月に議論のあった、"説明をみなさんがしたがらない話"に帰結していると思われます。汎用スレでは説明できないのでFIXIDECFが進化するのをお待ちいただくか、FIXIDECFなしでのLBA_IDEの登録での動作を試していただくか、OSFDIPLWで起動していただくか、違うSSDを使っていただくかになると思います。言い訳ですがうまく説明できません。興味があれば先月のシステムスレを熟読してください。

|

| 4351MBの壁回避なら… MCtek 2025年1月21日(火) 12:06 |

新年のあいさつの時期でもなくなってしまいましたが、今年もよろしくお願いいたします。

たびたび、容量変更コマンドが効く・効かないの話題が出てきますが、DIV0ROM的な方法で回避すれば容量変更しなくても使えるのになぁ…と思うところがあったりします。

ROMライターがなくても書き換えられるSCSIボードは何種類かありますし、今後の98ライフを豊かにするために一枚くらい持っていても損はないぞ、という気も…スロットが埋まっているかもしれませんし、おせっかいかもしれませんが。

- IFN-92系(まりも氏作 IFN92R)

- SC-98III(まりも氏作 SC983PAT、拙作パッチ)

- SC-98/II(拙作パッチ公開済。サポートディスクに適用)

- IF-2768(拙作パッチ:出荷時ROMバージョンに拠ります。応相談。)

以下は要ROMライター

- LHA-203(まりも氏作 LHA2031)

- LHA-301/A(v1.07用拙作パッチ公開済)

追伸

SD-IDEを使ってWindowsをインストールする方法の解説、ありがとうございました。

(もともと5MB/s出れば上等な)内蔵IDEに接続するのでしたら、SD-IDEアダプタ+新しめのSDカード(例:ダイソー32GB@550円)とSATA SSDでは性能に大差はないと思います。

FC1307Aでもシーケンシャル24MB/s程度出ます。2GBや4GBの古いカードはレスポンスが遅いので使用を避け、32GB等の新しめのカードを使うためにはアダプタ側を改造するか、DIV0ROM的な方法で容量制限を回避する必要があります。アダプターを一度導入してしまえば消耗するカードの部分は相性を気にせず交換可能です。(改造が難しい方のために頒布もしていますが、広告にならない程度に…)

UIDE-66やそれ以上の速度のATAコントローラーに接続するのであれば、SATA SSDをATAに変換したものは性能を発揮できると思います。

>>Uryeeeeeさん

gitコマンドはWindows10/11に付属のものでも問題なく実行できます。Ubuntuに触れたことがあれば十分です。ZennのSD-IDE改造記事のコメント欄にgit applyの使い方の質問と回答がありますので、目を通していただければと思います。(パッチプログラムを特定のソフト・OSに依存する形にしたくなかったため、このような形での提供となっています。)

もしどうしてもうまくいかなければ、下記のページより画像を見ながらバイナリエディタで編集してもOKです。ついでに変更点の説明もついています。

ttps://key.kubiwa.moe/notes/9pt5v0btklzqd4h2

V1.07のLHA-301Aをお持ちでしたら大当たりですね。DOS上からデバッガでボード上のROMを読む方法があるので、パッチしてイメージを作るところまではできるでしょう。

持ち寄りイベント等の際にROMライターと高速イレーサを持って出動してお貸しする、なんてことも可能かもしれません…。

ついでにv1.01のLHA-301もアップデートできますし。

…ところで、容量制限したSSDを拡張して使うと、リセットや再起動をしたときにメモリカウントの後にフリーズしますよね。これも改造SD-IDEやDIV0ROMでは発生しないのでより良い体験になると思います。

|

| 今年はハードウェアをいじるぞと言った手前 まりも 2025年1月21日(火) 18:17 |

多忙のため出遅れました。CHSで容量制限ができないSSDがどうも増えつつあるようですね。ICC(fix)を適用しても8063MBになるのはそのためですが、もしかしてV200は青札機なのでしょうか?であれば容量の制限などせずそのまま8063MBまでを使うのが一番いいと思います。さらにLBA_IDEを使えばHSパラメータが変わるという面倒が加わりますが容量は自由に拡張できます。 多忙のため出遅れました。CHSで容量制限ができないSSDがどうも増えつつあるようですね。ICC(fix)を適用しても8063MBになるのはそのためですが、もしかしてV200は青札機なのでしょうか?であれば容量の制限などせずそのまま8063MBまでを使うのが一番いいと思います。さらにLBA_IDEを使えばHSパラメータが変わるという面倒が加わりますが容量は自由に拡張できます。

FIXIDECFはリセットを起こすCFではとても役立ちます(というかこれを使わずしてCFを運用するのはモグリ)が、そのようなことが起きないSATA-SSDでは全く不要です。またFIXIDECF(バージョン1.4xのほう)は、青札機など第4世代R機には他の世代とは違う動作をするので、LBA_IDEとの整合が取りづらくなっている可能性があります。

ROMボードを必要としている人も多そうなので、FIXIDECF機能+EXIDE+DIV0ROM機能全部盛りのROMボードを作ろうと思っています。メルカリは出品側がアレなシステムらしいのでヤフオクに出そうかなと思っていますが、原資となるジャンクSCSI/SASIのボードが安く入手できないので、、、

ROMだけの頒布ができない理由は、ボードごとに、98の拡張ROMエリアにデータが出現する場所、つまりROMの物理アドレスのマッピングがいろいろ違いすぎるからというのと、応答してはいけない信号線のカットなどの改造が必要だからです。

【追記】メルコのネットワークボードLGYのROMソケットにROMを載せても拡張ROM域のどこかに現れる気配がありませんので、このボードのI/Oを使ってなんらかの操作(EEPROMに書き込まれるような?)を行わないといけないようです。

【追記の追記】上位アドレスのデコード回路追加で適当な位置に出すというのは有りですが、ROMのchipselectはメルコのLSIから出ているので、ここもCバスの信号から作らないといけないのです。結構切ったり貼ったりの量が多くなります。

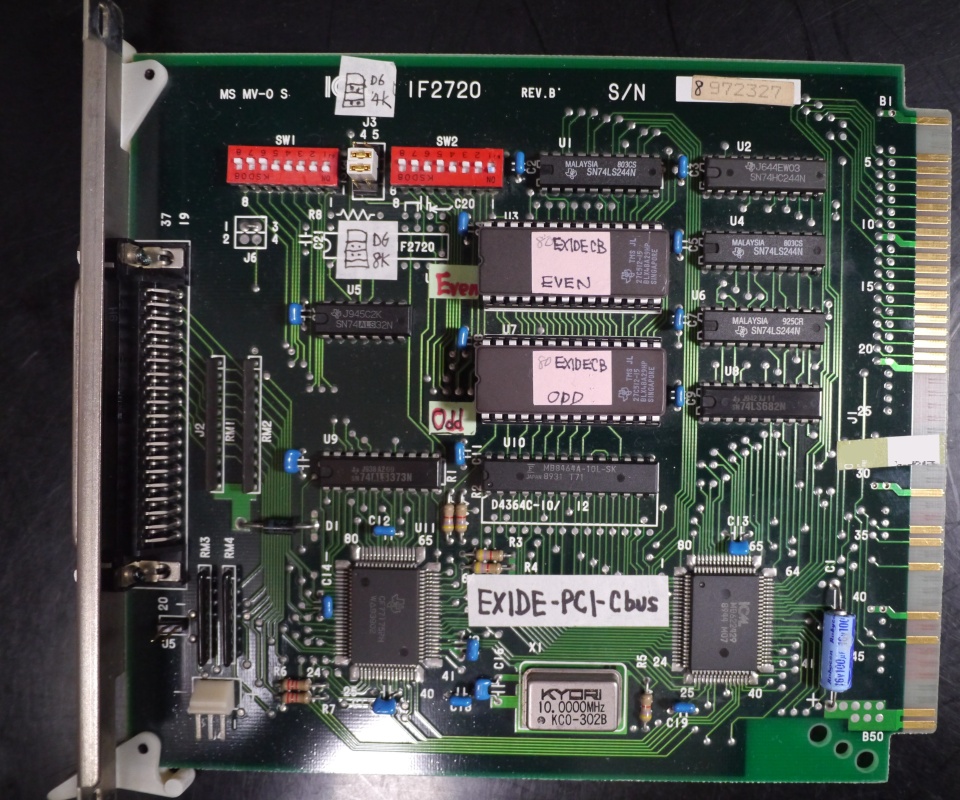

いっぽうSASI のI/Fはもうほんと使い道はないですからガンガン潰して流用でいいと思います。拡張ROM域はD7000hに出るのでUMBエリアの無駄がありません。些細な問題としてはハイレゾモードで使えないことくらいです。I/Oのアドレスが8ビットしかデコードされていなくて上位8ビットにダダ漏れとなりますが、CバスのIOR、IOWを切って仕舞えばOKです。INT3も切っておきます。出物はあまりないですが、ICMのIF-2720あたりは見かけますね。コネクタが特殊なのでさらに本来の使い道がないやつです。なお98解析ネタになりますが、このボード、ジャンパSWの(非正規な?)設定で、8KBのROM域をD6000hから出すことができるようです(画像)。SCSIボードだと8KBフラットに現れるのは一部の緑電子製くらいです。画像のは、機能・対応機種てんこ盛りで4KB超えのEXIDE(PCI機種用)の試作品です。27C64/128のROMしか載らないボードなのですが手持ちなしのため、アドレスをずらして書き込んだ27C512を載せています。

|

| 令和のMISTRESS? MCtek 2025年1月21日(火) 19:18 |

>メルカリは出品側がアレなシステム

確かに、システムを理解しないで使うとアレなことになる仕様ですね。(ほかのサービスもそういった点は多かれ少なかれあるのではないかと思いますが。)

たとえば宛先不明で返送の場合、出品者の判断で再送してしまうと送料が二回分かかりますが、返送を確認してから一旦キャンセルし、再度出品した場合は送料は一回分で済みます。

返品の場合も、内容物を確認せずに返品を受領してしまうとその時点で完了になってしまい、内容物が破損していた場合でも保証されません。受領確認する前であれば正しく返品がなされなかったと申し立てが行えます。

システム的なフローを間違えなければ救済はあるはずです。(何も考えずにボタンを押すとアレな結果につながります。)

それはさておき、ただのROMボードで良いのでしたら、SCSIボードを潰さなくともLGY-98の空きパターンがちょうど良かったりしそうですし、あるいは基板を起こしてもいいかもしれませんね。面積が面積なのでコストはかかりそうですが。

【追記】

LGY-98はデータ線と下位ビットはバス直結で配線されているので、上位のアドレスデコーダーだけ作って付け加える想定でした。

もしEEPROMに何か書いて有効になりそうな手がかりがあるのでしたら、総当たり(EEPROMに直接書き込んで)でも試してみたい気持ちはありますが。

【追記の追記】

そういえば、LHA-301やSC-98IIIのROMには、4KBx2バンク分以上の未使用バンクがあったのを忘れていました。I/Oを叩いてこのバンクに切り替えることはできているようなので、SCSIの初期化の際のバンク切り替え処理を乗っ取る形でバンク切り替えをして処理が終わった後に元に戻せば、この領域に任意のプログラムを入れて実行することが可能かもしれません。

|

| 必死のPatch MCtek 2025年1月24日(金) 0:28 |

久々のSD-IDEの話題です。FC1307A(Rev1.5)のファームウェアの解析が進み、

- CHSモードでの頭打ち容量を4351MB(65535x8x17x512byte)にする

- パラメータ変更時、Current H/Sに反映するようにする

のパッチができたので、各マシンにつないで検証したりしています。

これでCurrent C/H/Sを見て動くものとの互換性と、新しめの大容量カードの先頭だけ使う場合の利便性が向上しそうです。

(追記)EPSON機でも動くようになったかもしれません。週末試してみます。

- パラメータ変更時、Native Cが変更されないようにする

も取り組んではみたのですが、今のところうまくいかず…。

また、中を見て回ったところLBA48には対応していないことがわかりましたので、128GBのカードが最大ということになりそうです。

一方で、LBA48対応のファームウェアも発見されておりますが、果たして98で256GB以上を使いたいという需要があるのかどうか…。

>> まりもさん

そんなピンポイントなことはそうそう起きないとは思うのですが、「37ピンSASIのSTRIDE」が出土してアクセスできず困っております。IF-2755で認識してくれないかな…(37ピンのケーブルは見つけました)

うちは逆に27C64(2764かも?)はたくさんあるのですが、27C256や512は使ってしまうのもあって枯渇気味です。

27C1024を見つけてレールで買ったのですが、ピン数が変わってしまうためこれまた微妙に使い勝手が悪いですね。

>> Uryeeeeeさん

SC-98,SC-98II サポートソフト sc98112.exe です。

確認したところ、現在もダウンロード可能でしたので、もう少しよく探してみてください。

SC98BIOS.107にパッチを当て、SC98BIOS.108などにリネームしておけば、アップデートするか確認されるはずです。

書き込みに失敗したら、ボード上のジャンパでROM無効にして起動した後もう一度アップデートすることで再度書き込めます。

Cバスに限らずパラレルバスの一般的な話ですが、ROMの場合はアドレス線の上位を見て、自分が現れるべき範囲だったら、RD信号が来たときにROMの該当するアドレスのデータをデータラインに出力します。「現れるべき範囲」はボード上のジャンパで切り替え可能な場合もあります。

(S)RAMの場合はそれに加えてWR信号が来たらデータラインの状態を取り込み(メモリに書き込み)ます。

EEPROMだった場合の書き込みやDRAMだった場合の制御、バンク切り替えして利用している場合はもう少し複雑になります。

SCSIのBIOS ROMは基本2バンク(BIOSから呼び出されるものは基本的にこの範囲に収まっている模様)、セットアップメニューやパラメータ解析機能をROMに持つものは4〜8バンク、SMITのものは8〜16バンク持っていますので、I/Oポートをたたいてバンクを切り替えないと全ての内容を読み出すことができません。

8bit幅のROMなのにボードによって1個だったり2個だったりするのは、新しめのボードは8bit幅のROMを2回読んでラッチする回路がLSIに内蔵されているためと考えられます。

|

| DIV0ROMでは98で使えないSSDには無効 まりも 2025年1月25日(土) 9:47 |

リウさんの>24日20:30追記 に関連してのコメント98勢向け

まあその通りだと推測します。去年末のこの掲示板で出てきた話題、つまり「普通には98で使えないSSD」だらけになってきたということなのです。「最初からCFリセットを起こしているCF」とも根っこは同じです。そこで出てきたアイデアが、デバイスのH:S=ネイティブH:S、BIOSのH:S=98仕様 で使う(普通はデバイスのH:S=BIOSのH:S)というものでした。それを具体化したのが、FIXIDECFでした。

「98で使えないSSD」はDIV0ROMを使ったとしても4351MB壁あり機で動作するようになるわけではなく、ハングアップが回避されるだけです。使えるようにするには、今までに出ている技術からすると

(0) OSFDIPLwareを使い一旦はFD起動でFIXIDECF→LBA_IDEで運用開始する

(1) LBA_IDEのROMアプリ化(リウ様頼み)

(2) FIXIDECFのROMアプリ化(EXIDEとの統合,comming soon)

(3) FIXIDECFの進化と書かれているヤツ(特別な位置にロードするローダの開発)

(4) 98本体を4351MB壁無し機にして8063MBまでを使う

のいずれかであろうと思います。(3)が一番利用する側にはコスト無しでいいでしょうが、あまりやる気が起こりません。なぜかというとこれの場合でも最初の導入説明が結構ややこしくなるのは避けられないからです。

ROMボードというモノを作って(正確にいうとリサイクルと改造して)しまうほうが簡単なのです。とは言っても出品リスクがあるので今まで避けてました。バグのあるかもしれないモノで人様から対価を頂くのはまずいですから。DIV0ROM機能だけなら保証できますけど。

>「37ピンSASIのSTRIDE」が出土

それはまた希少な、、、壊れていないモノならさらにレアですが、それを確かめるにもインターフェイスボードは要りますね。IF-2755は型番からするとSCSIなのですが、この頃のSTRIDEはどっちにも使えるんでしたっけ?

>27C1024を見つけてレールで買った

単価が安く手に入ったのでしたら素晴らしいですね。これは92ボードのROMに使えます。92ボードは純正の強みはありますが性能的にはメリットなしで潰してもいいかなというモノですが、起動時からRAM化で動作(486機の場合)可能でE10ボード相当にできるのも強みです。ROMは表裏2バンクしか常用しないタイプのようです。

|

| MCtek 2025年1月25日(土) 18:52 |

説明したがらない話をかいつまんで説明しますと、ホストがディスクに対して「H/Sパラメータを8/17にして!」といった際のディスク側の動作に

1. 正しく8/17に切り替わるもの(もちろん動く)

2. 内部的に8/17で動作するが、16/63を報告するもの(一部のOSで不具合、EPSON機で起動しない等)

3. 無視して16/63で動き続けるもの(普通には動かない、OSFDIPLware+LBA_IDEで動作する)

のパターンがあり、問題になっているのは3番目に該当するものが増えてきたからですね。

ひょっとすると「増えた」のではなく、OSFDIPLwareがなかった頃は「あっダメか」で終わっていたので話題に上らなかっただけかもしれません。

指定したつもりのアドレスと違うところを読んでしまうのが問題なので、それが発生しないようにする対策として考案されたのがFIXIDECFということですよね。

すべての条件が揃う「当たり」を見つけても、小容量SSDはサイレントに中身が変更になったりラインナップから整理されたりするため、長期的に安定して入手することが難しいという点では、「今日から始める当たりCFを探す旅」にも似た途方もないものを感じてしまいます。

将来的に8.4GB機やUIDEシリーズ、あるいは大熊猫BIOS環境に移行する予定なら、ハズレだったSATA SSDも活かせるのでよいかもしれません。

SD-IDE変換ボードは新しいファームウェアで2番目から1番目に進化しましたので、手元のPC-486MUでも容量オーバーのSDが4351MBとして使えるようになりました。SDHC/XCカードが市場から消えることはないでしょうから、当面はここに腰を据えようかと思います。

>>まりもさん

9821Ce2にて、FIXIDECF 1.21を組み込んだ際に543MB越え動作に失敗しているようでした。

EXIDE543を組み込んだ際に起動できている2番目のパーティションから起動できませんでした。

STRIDEは電源部を手入れしたら回ったので、生きている望みはあります。一方で37ピンSCSIの機器も37ピン-50ピンケーブルもないので、2755が生きているかは試せない、対応しているのかもわからない、というなかなかな状況です。

92ボードもE10ボードも手持ちがないんですよね。そしてFA-02が二枚!悲しい!でも今後手に入る可能性もありますし、絶望はしません。

|

| SCSIとか KAZZEZ 2025年1月25日(土) 19:55 |

> 書き込みに失敗したら、ボード上のジャンパでROM無効にして起動した後もう一度アップデートすることで再度書き込めます。

SC-98/II/SBのBIOSアップデータプログラムは書き込むファイル名と現在既に書き込まれているBIOSでバージョンを比較しているらしく、バージョンに不整合があると中止されてしまう仕様があるため、一度自作データを書き込むと元のBIOSに戻すなどの再書込みができなくなるのですが、そのための対策でしょうか?

20年くらい前に私もそのへんで苦労したのですが、当時、大熊猫さんのご指摘で、/Iオプションを指定すれば書き込めるということが分かり、SC-98/II/SBは汎用ROMボードとして重宝しています。ただ、肝心のSCSIはBIOSが無い(不正)だとIRQ=9(INT3)に固定されてしまい、Windows上では使えませんでした。

なおSC-98III/Pについてはサポートソフトが差分扱い(解凍にはwinaspiの日付が必要?)しかアップされていませんので、確かめていません。

> 37ピンSASIのSTRIDE

うちにもあったかもしれません。初期のHDDは動作するときにシーク音が独特でピーピーと鳴って、いかにもレトロな雰囲気が楽しめますので、一つ残しておきました。さすがにまだ動くかどうかは分かりませんが…

SCSIモードに切り替えて使えるかどうかは製品にもよると思いますが、37ピンはたぶんSCSIとSASIでピンアサインに致命的な矛盾は無いらしく、SCSIのSTRIDEをSASIのIF-2720に接続したとき、正常に動作はしなかったものの、一部のディレクトリが見えたことがありました。

IF-2755はIF-2750とIF-2760の間にあるもので、IF-2750では他社製HDDの容量を正しく認識できないという不具合がありましたが、2755では多少改善されていたような気がします。ただ2760ほどではなかったかもしれません。

SCSIの37ピンは主流ではありませんでしたから、90年代の終わりには真っ先に中古・ジャンクで安くなると予想しましたので、当時ケーブルや37ピンのSCSI筐体を買いあさりました。しかしほどなくしてアンフェノールハーフの50ピンも主流から外れて安くなりましたので、あまり意味はありませんでした。結局37ピンケーブルは持て余しています。(汗

どうでもいいですが去年くらいにNHKスペシャル選で1994年当時の羽生九段(当時5冠)の話を見たとき、NHKなのでメーカーや型番ははっきり映っていませんでしたが、羽生九段が当時使っておられた外付けHDDはどう見てもSTRIDEのデザインでしたね。

----

以下、動作確認のご報告…

> PCISET

PCIEX1/PCI+ディラックGH-EB262(PCI2基)というPericom二段ブリッジの先に、さらにELOさんのページを見て昔作った自作のAGP2PCIもどきを載せた場合にPCISETで認識できなかったという話を去年したのですが、年末に公開されたバージョンではとりあえずPCILISTを見る限りは認識はできるようになったようです(AGPボードは今のところ実用していないので動作は未確認ですが)。参考までに、図表はRaII23でのPCILIST実行結果です。

> timer

一ヶ月前に修正された翌日にたまたま体調を崩してしまい、動作確認が遅れてしまいましたが、freq・freq8253ともに、H98のノーマル・ハイレゾおよびノーマル時にハイレゾプリンタに切り替えた場合で、いずれも想定された動作でそこそこ妥当な周波数を返してくることが確認できました。

皆様修正ありがとうございます。

|

|

| いろいろ まりも 2025年1月25日(土) 23:35 |

>「増えた」のではなく、OSFDIPLwareがなかった頃は「あっダメか」で終わっていた

そうかもしれないのですが、わたしが購入したSSDはわりと古め、かつ老舗メーカ製のためか、「98で使えない」SSDは3機種しかなく、案外多くの物が動作しているという感触を持っていました。Sandisk製のSSDは大丈夫だと思っていましたが、上に挙がっているのを見ると最近のはダメなようですか。

FIXIDECFがCe2で動作不良とのことですが、第0-2世代機共通なので全部ダメかも(汗 LBA-->CHSアドレス算出の魔の割り算ルーチンのところかと思いますので見直してみます。なおとりあえずはPC-9821Stは対象から外しました。ファイルサイズを4096バイトに収める必要が(将来的に)あるからです。

>年末に公開されたバージョンではとりあえずPCILISTを見る限りは認識

隠れマルチファンクション?なデバイスを見つけ出すように変更しただけなので、それが無ければ動作に関わらないと思うのですが、見つかるようになったのですか、謎です。

>羽生九段が当時使っておられた外付けHDD

本体はFAのようでしたが、オフホワイト色はSTRIDEもなので統一感はありましたね。STRIDE80を使っていたところで体験しましたが、IF-2720との組み合わせではPIO転送が可能で、ミイソ純正のPC-98H51に比べればめちゃくちゃ高速でした。IF-2750/55では使ったことがありません。

|

| 容量変更のコマンドも変わって居る かかっくん 2025年1月26日(日) 13:55 |

> 1. 正しく8/17に切り替わるもの(もちろん動く)

> 2. 内部的に8/17で動作するが、16/63を報告するもの(一部のOSで不具合、EPSON機で起動しない等)

> 3. 無視して16/63で動き続けるもの(普通には動かない、OSFDIPLware+LBA_IDEで動作する)

今日の仕様からすると何れも正しいと成増からメーカにクレームわ出来ないのデスが、此のコマンドわ兎も角

最新(デモないが)の仕様でわ容量変更のコマンドも変わって居枡から旧コマンドに対応しないストレージも

増えて来て居るのでせう

尚16/63を受け付けないPCわCHSを型番で決め打ちして居たJ31等極少数(98等の他機種を除く)でしたから

メーカの立場でわ「16/63に対応しない仕様が惡い」と成るのでせう

> 本体はFAのようでしたが、オフホワイト色はSTRIDEもなので統一感はありましたね。STRIDE80を使っていたところで体験しましたが、IF-2720との組み合わせではPIO転送が可能で、ミイソ純正のPC-98H51に比べればめちゃくちゃ高速でした。IF-2750/55では使ったことがありません。

SR-80とIF-2720わウチのも然うでしたがVX21デモ実感出来る程(後年のRX21+RA-35(40M)、RX51と

同等の構成との比較)に高速ですた。HDDのR/Wわ間違い無くRX21+RA-35より高速でせう

-27のBIOSをPIOに書き換えるだけデモ速く成るかな?ゐゃみいそHDD自体が遅いから、悪魔デモSTRIDEが

速いからであって(略)

|

| LBAでしか正しくうけつけなさそうなSSD リウ 2025年1月26日(日) 19:06 |

>>128GB超えない場合はパッチ当てなくても

BIOSで動作させるのならばそうですが、32bitOSにそういうことを行うと全体動作が明らかに遅くなります。k6用のアップデートファイルにパッチをあてたものも同梱しています。win95ならばそれの利用でもよいです。またバイナリパッチexeは適用不可だと何も行えない仕組みになっています。

手元では動作していますし、今のところデータ破壊の報告はもらっていませんが注意してお使いください。

freqのH98での動作確認ありがとうございました!

|

| FIXIDECF まりも 2025年1月27日(月) 11:03 |

IDE BIOS 第1〜2世代機で起こる543MiB壁超えのバグを直しました(はずです)。バグ報告頂いたMCtekさん、該当箇所をご指摘いただいたリウさんに感謝いたします。該当箇所以外にもA-mate初代でサウンドBIOS出現がおかしくなる問題など、いろいろ直すところがありました。

EXIDE2Gnにも同じ問題がありますが、入れ直しの手間がかかるROMアプリですので、慎重にバグ退治してから公開としたいと思います。

|

| FIXIDECF MCtek 2025年1月27日(月) 22:00 |

まりもさん、ありがとうございます。

早速1.27を導入して問題なく動作することが確認できました。

Windows95を起動してみると、8/17パラメータ以外を指定したときは互換モードになりました。WindowsのドライバはCurrent H/Sが8/17にセットされている前提で作られているでしょうから、当然といえば当然ですね。

勝手にパラメータが初期化されたりすることがないFC1307Aでは、4351MB以内で使うときは8/17パラメータが互換性にメリットがありそうです。

追記

>「98で使えない」SSDは3機種しかなく、案外多くの物が動作しているという感触を持っていました

確かに、私もKingstonの128G、Apacerの4Gなどを使っておりましたが確かに問題はなかったような…

と思ったのですが、そのセットアップ手順を思い出してみると、

まず「1回目の起動はFD起動しパーティションテーブルを書いて、IPLwareとLBA_IDEを入れてリセット」していました。

この時点でモジュールが正しくない位置に書かれており、起動時も正しくない位置を参照していたとしたら、正しい位置に書き込まれていない状態で正常に動くため、問題が発生していることに気づいていなかった可能性があるのではないかと思いました。

メディアだけ取り外しできるSDアダプタと違い、SSDは1から導入が必要であるゆえにその問題を発見できなかった可能性もあると思います。

|

| 堂々巡り まりも 2025年1月28日(火) 22:29 |

>Windows95では 8/17パラメータ以外を指定したときは互換モード

これは11月のログにあるリウさんの「BIOSのSenseコマンドが返す値だがハードウェアとの一致が必要」というやつですね。物理8:17の選択機能を設けておくことにあまり意味ないかなと思っていましたが、これがないとWin9xのネイティブドライバでの動作は無理ということですか。

CFをWin9xで使うこと自体よくはないと思いますが、Win9xとDOSおよびNT系でFIXIDECFの設定を使い分けないといけない(設定変更自体はキー操作で簡単だし設定は記憶保持されますが)のは少々不便そうです。接続先デバイスごとに設定できるようになっていないのでなおさらです。そうなると以前のEXIDEのように論理も物理も16:63というほうがよかったですかねぇ。

正解がない問題に悩みます。

あと「98で使えるかチェッカー」のツールは必要な感じですね。これは今回のような自分のプログラムのバグチェックにもなるわけですし。

|

| 窓のDRVにもパッチするとか かかっくん 2025年1月28日(火) 23:24 |

> これは11月のログにあるリウさんの「BIOSのSenseコマンドが返す値だがハードウェアとの一致が必要」というやつですね。物理8:17の選択機能を設けておくことにあまり意味ないかなと思っていましたが、これがないとWin9xのネイティブドライバでの動作は無理ということですか。

BIOSにパッチするのと同様に、窓のDRVにもパッチするとか?

ところでハードウェアの噺デスからフォーマットが98用デモMBRデモ関係無いデスよねぇ?

|

| 11月のシステムスレ リウ 2025年1月29日(水) 0:18 |

読み返してみれば2G壁の時にCHS543の壁についても言及してました。うまく伝えきれてなくて申し訳ないです。 読み返してみれば2G壁の時にCHS543の壁についても言及してました。うまく伝えきれてなくて申し訳ないです。

で本題ですが、win95ならばEPSON版ドライバに入れ替えるだけでSENSEとハードウェアが一致して無くとも(91hのCHSTransを受け付けてくれるならば)プロテクトモードで動作する気がします。FIXIDECF環境下ではそれの推奨をしましょう。LBAパッチドライバでもかまいませんけれども。公式の方が安心感がありますから。

1037追記

91hのCHSTrans非対応のものではBIOSもハードウェアに合わせた16:63にしてあげる、が正しいと思いますがまたパッチ量大で…とどうどう巡りですね。

LBA_IDE使用時に歪なHSになっている場合は先頭セクタがクリアされてないと思います。98で初期化前のMBRがIPL1をなくとも参照してしまいます。気づいてはいたのですが、見なかったことにしていました。実害がありそうなので修正します。

>Uryeeeeeさま

多数の機器での報告とても助かります。やはり容量変更が効かないSSDだらけですね。

お返事場所が前後しますがここで

div0romアリで起動阻害を越えた後のLBA_IDEの反応を見ると16:63:16383が維持されてそうだ、ということにようやく気づけました。idedevやideinfのnative chsやcurrent chsの数値も見せていただけるともっとはっきりするので余裕があればお願いしたいです。

1/31追記 お返事ありがとうございます。

543MBに縮めたはずなのにDIV0ROMなしでは起動できないものを、DIV0ROMあり状態で起動し(V200につなぐのでもかまいません。)

idedevの箱の中のnative CHSと current CHSが知りたいです。

その際にLBA_IDEは実行しないでいただけると助かります。

予想では左の箱の数値が16383/16/63(8GB扱い)になるのでは?と思っています。箱右側の数値は543MBに変更されているはずなのにです。

自分で書いたのに忘れていますが、LBA_IDEで見ているのは恐らく総lba値(28bit越え可)ですよね。それの反映はコマンド後には為されてそうですね。

|

| 最近のSSD まりも 2025年1月29日(水) 9:00 |

Uryeeeeeさんが28日に追加した画像をみると、予めICCFIXで容量を543MiBにしてDIV0ROM併用で起動したときに、容量が変わっていないドライブが大半なのですね。これは普通にset Max というコマンドではCHSモードでの容量が変更なされていないことを意味します。Set Maxコマンド自体が通っている場合、LBAモードでは通っている可能性があります。もちろん中途半端なコマンド実装で、通るけど実際には何も変化していない可能性もありますが、いずれにしても「98で使えない」フラグの一つになります。 Uryeeeeeさんが28日に追加した画像をみると、予めICCFIXで容量を543MiBにしてDIV0ROM併用で起動したときに、容量が変わっていないドライブが大半なのですね。これは普通にset Max というコマンドではCHSモードでの容量が変更なされていないことを意味します。Set Maxコマンド自体が通っている場合、LBAモードでは通っている可能性があります。もちろん中途半端なコマンド実装で、通るけど実際には何も変化していない可能性もありますが、いずれにしても「98で使えない」フラグの一つになります。

これ以外のコマンドで容量変更できるものがあるかは不勉強でよく知らない(accessible max?)のですが、仮にあったとしても、廃止されたCHSモードでの容量に反映される気はしません。

本体が4351MB壁なし機であればそのまま8063MiBまでを使える可能性は大です。32255MiBに拡張することも可能です。

テスト機がBX4ということなので、DIV0ROMを使わない場合、容量変更が通らなければハングアップです。通っていれば起動するはずですが、Sandisk赤を除くとBIOSが返すCHSがヘンですね。この値は説明つきませんが、何かしら廃止済み項目の誤参照によるもので、正常に動く感じではありません。逆にいえばSandisk赤は98で使えるとみて良さそうです。画像の物を持っていますがこれのことでしょうかね?

|

| SSD Uryeeeee 2025年1月29日(水) 12:39 |

>リウさま

小容量のSSDも新品では手に入りにくくなり、最低でも240GBですね、、、

容量的には128GBくらいでも十分すぎなのですが、今後はもっと新品のSSDの小容量のものは少なくなっていくでしょうし、、まだSATAのHDDは試していませんが、1TBクラスならお役御免になっているのが、転がっているので、やってみたいところです。SATAになるとhddも容量できないのかな、、500GクラスのIDEだと平気で容量変更できるんですけどね、、、

>まりもさま、

UPした画像の表に赤ラベル(ビールかっ!)って書いててお恥ずかしい。

おそらく同じです。SDSSDA−240GBと型番があります。

ヤフオクで容量制限して販売してる人も Sandiskの赤いのか、Trancendの古いのだけですね、、、販売されているクリッピングHDDは結構大容量です。一回買ってみたんですが、IDE500GB(HITACHI DESKSTAR)を4.3GBにクリッピングしてありました。

DIV0ROMは本当にありがたい機能です。

IFN−SC買い増ししてしまいました。

皆様は98をどのように活用されているのですか?

初めてショールームでみた9801E,初めて買ってもらったVM2

自分でバイトしてかったBX、VX2

私は、ジャンクになってたりする国民機が懐かしくて、部品集めて再生して

使えるようにするのが趣味みたいなもんなんですが、にわかジャンカーなのでコンデンサー交換とかはしてないです。(それだけで治るなんて甘いもんじゃないとは聞いてますが)自動はんだ吸い取り機ほしいなぁなんて思ってます。ゲームならAS,AP CS CEあたりの2ドライブ構成でも十分な気もするのですが、、、

あとはまりもさんの神ソフトを使って動作させるのが趣味(^^)

他力本願で恥ずかしい気もしますが、、

なんていうか、まりもさんのソフトにはロマンがあるんです。

|

| MCtek 2025年1月29日(水) 18:20 |

>>まりもさん

新た悩みを増やしてしまって恐縮ですが、8/17の設定は無意味ではないので残して置いていただければ幸いです。

98でCFを使うことはもうないのですが、単に543MB越えだけが目的であればFIXIDECFを使うべきかEXIDE543を使うべきか…というところで、SDアダプタに対してのジオメトリ変更の検証もかねてFIXIDECFを使用させていただいておりました。

>win95ならばEPSON版ドライバに入れ替えるだけで

なるほど!そういう手があったんですね。EPSONの元のディスクの中を探してみます。

>「98で使えるかチェッカー」のツール

あったらいいかも、と思いましたが判定基準には諸説ありそうなので、用途別・目的別・血液型別…と熱い戦いになりそうな予感がします。

一方で、そうなると私はSD Formatter for PC-98を作る、という話になるのが順当な気がしてきました…。

4MB境界は難しくとも、32KB境界にクラスタをアライメントするフォーマッタは必要で、おそらくSSDにも有用なはず。

SSDのリストを拝見しましたが、LBAだけ制限が効いているというのは、欲しいものとは正反対の結果なのでもどかしい状況ですね。また、ジオメトリ変更が通るのか?も気になるところですね。

最近のSATA SSDは価格も下がりましたが、パカッと開けてみると500GBクラスでもコントローラー1個にNANDが1個というUSBメモリやSDカードと同じような構成ですから、お高い部品だった頃のような面影はなくなりました。

大容量すぎても持て余してしまいますし、かといって小容量にして安くなるわけでもないので、個人的にはSDアダプタ+High Endurance品の32GBが現時点では鉄板かなと思っています。

一時期は98用に4GBのSDHCを集めていましたが、小容量SDカードは細かいアクセスが遅いのでおすすめしません。(200個入トレイで買わなくて本当に良かった)

>98をどのように活用されているのですか

FM音源を鳴らして楽しむ、ゲームする、まだたくさんあるFDのアーカイブ化…普通にホビー用途でしょうかね。

はじめての98だったCxもまだ現役(?)で、98TVを起動するとビデオ入力が映せるので、画面としても?

98の魅力を広めるために置いて回る活動(不法投棄ではない)もしています。

|

| win95ならばEPSON版ドライバ と云っても かかっくん 2025年1月29日(水) 20:20 |

> で本題ですが、win95ならばEPSON版ドライバに入れ替えるだけでSENSEとハードウェアが一致して無くとも(91hのCHSTransを受け付けてくれるならば)プロテクトモードで動作する気がします。FIXIDECF環境下ではそれの推奨をしましょう。LBAパッチドライバでもかまいませんけれども。公式の方が安心感がありますから。

此れってDRVのUpdとかって有馬したっけ?

えぷ窓95のフルセットを捜せとかと成ると至難(デモナイが)の業の気が?

まぁえぷ窓3.1の円盤よりかわ見掛けるやうな?

# FD版でえぷ窓3.1の黴た椰子とかDOS/V四太郎の磁気が消えた椰子とかを攫まされた輩>我

|

| epson版esdi_506.pdr リウ 2025年1月29日(水) 20:46 |

www.i-love-epson.co.jp/download-h__p/pc/98/win95/ew95ud11.htm

アップデートファイルへのwebarchiveのリンクです。2025年現在正規ルートではダウンロードできないことが問題と言われればそれまでですが…

まあ変なSSDを無理矢理使おうとすることがそもそもいろんなものを踏み抜いてそうですから…

> 98をどのように活用されているのですか

実用にはもう使っていません。

x86アセンブラの勉強用と、当時に言われてた定説の再確認とちゃぶ台返し、車輪の再発明、現行機器の接続をするための何らかの方法の思いつきとその確認、でしょうか…。商用ソフトを使うことはOSですらほとんどなくなってしまいました…。

例えば昨日は2.9VcoreなCyrixMIIをMMXPentium機のソケット7に直載せしてみたりもしました。IO22hの取り合いというとんでも(のためDOSしか起動できず)を再確認したりしてました。

|

| Upd有馬すか かかっくん 2025年1月29日(水) 20:55 |

Upd有馬すか。其れなら何とか

> 98をどのように活用されているのですか

自分わ仕事デモ遣って居枡。業務でプログラミングの他にメディアコンバートも受注して居枡から、

『電源が入らなくなったパソコン・ワークステーション・オフコン ご相談下さい』

として居る処、個人からも法人からも結構↑の通り電源が入らない機種の相談が多く有馬す

因みに多くの他社がして居るFDからのコンバートわ受けて居ません

データ修復わして居ませんので、(特に物理)障害の場合データ修復サービス業者の紹介をした上で

・何もせず其の儘返す

・修復サービスに取り次ぐ

デスね

産廃業の免許も取ってワンストップ(データを取り出した後、引き取って処分)に成ろうかとも考えて居枡が

亞、商利用可と成って居ないソフトわ業務にわ遣って居ませんよ、責任云々以前にライセンス違反デスから

|

| デバイスの素性に全て合わせる まりも 2025年1月29日(水) 21:45 |

98で使えるかどうかの判定基準には、確かに諸説はありそうです。テスト時に書き込みを許すかどうかも選択の分かれ道です。書き込み可能だと早くテストを終えることができます。読み込んだデータが直接LBAと BIOS LBA、CHSとで一致しない反例が1箇所でも挙がればいいからです。

>91hのCHSTrans非対応のものではBIOSもハードウェアに合わせた16:63にしてあげる、が正しい

これが良さそうではありますね。どっちみち8:17で使えないのだから8:17にこだわる必要がありません。EXIDEでは「CFなら16:63」を選べるようにしていましたが、それと同じことをCHSteans非対応の場合にするだけです。

この機能をFIXIDECFに入れるスペースがない状況ですが、パラメータ選択機能だのメッセージの表示だのを削って、むしろこれだけにする(似たような別のソフトになる)という手もありそうです。デバイス側に合わせるというのは、結局のところ4351MB壁なし機種の仕様と同じことになりますが、4351MB以下のとき、8:17にできないものについてのみ適用するという違いになります。

【31日追記】と思ったわけですが、デバイス依存ということは複数デバイスを接続している場合、HSパラメータをデバイスごとに与えなければいけません。しかし、それはFIXIDECFでは仕様上できません(初代A-mate初代B初代multi Ceのみは可能)。EXIDEならなんとか。

|

| 「98で使えるか」判定ツール まりも 2025年1月30日(木) 20:29 |

「98で使えるか」の判定プログラムを、容量変更ツールICCFIXに追加することにしました。DIV0ROMが無い場合には容量縮小が必須になり、それができない時点で98で使えないとうことにはなるからです。

次の3つの事項を調べます。NOの項目が1つでもあると"普通には"98で使えないという判断ができます。

・SET MAX ADDRESSコマンドが通るか?

・それが通ったとしてidentifyの結果得られるCHS(1)は不変か?

・Initialize device parametersコマンドでデバイスのCHS(2)は変化するか?

注(1) identifyの結果の1,3,6ワードにある情報

注(2) identifyの結果の54-56ワードにある情報

これでいいですかねぇ。(1)はIDE BIOSが初期化時に見にいって割り算が発生するやつなので、シリンダ数がしかるべき値に縮んでいないといけないはずです。ただし8063MBより小さい容量に縮小の場合しか判定できません。

*LBAだけ容量が変更されてCHSは変更されないSSDを探し中・・・

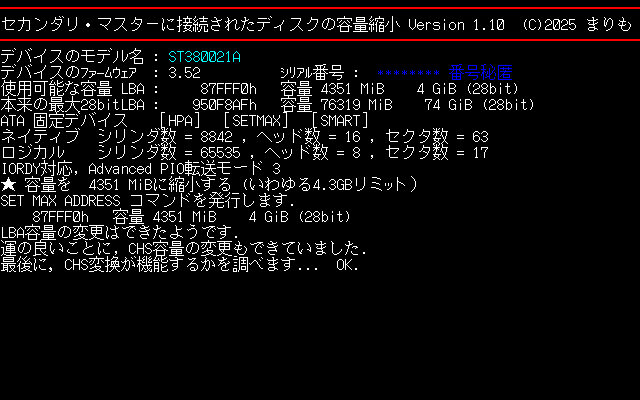

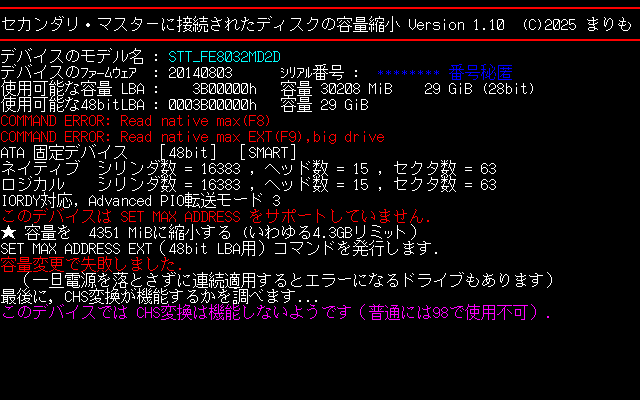

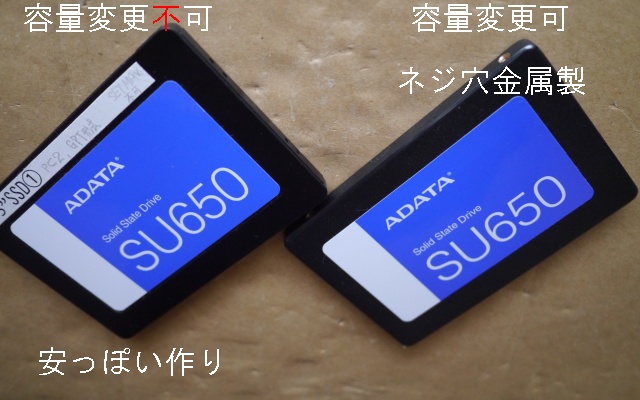

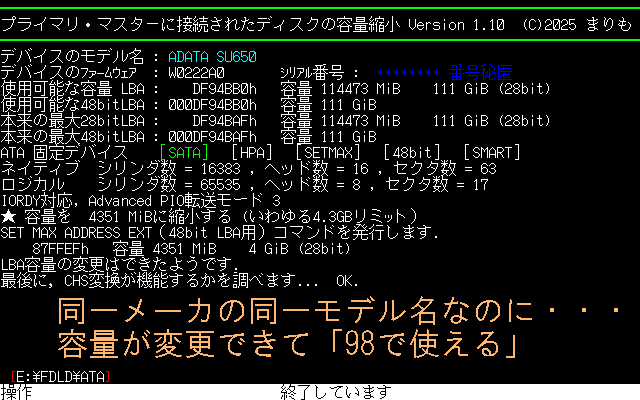

【画像の説明追記】画像1は容量変更で普通に使える物、画像2はDIV0ROM併用で使える物、画像3はDIV0ROMだけではどうにも使えない物

|

|

| 実際に書き込んでみる かかっくん 2025年1月31日(金) 2:08 |

> 98で使えるかどうかの判定基準には、確かに諸説はありそうです。テスト時に書き込みを許すかどうかも選択の分かれ道です。書き込み可能だと早くテストを終えることができます。読み込んだデータが直接LBAと BIOS LBA、CHSとで一致しない反例が1箇所でも挙がればいいからです。

実際に書き込んでみると云うのもやり方の一つでせう

先ず直接LBAで讀んで内容を保存しておいて、BIOS LBAとCHSデモ讀んで*1から何の内容とも違ゥ内容を

直接LBAで書き込んで改めてBIOS LBAとCHSで讀んで比較し枡。同じならおk、違ったらアウト

最後に保存した内容を直接LBAで書き戻し枡

*1の時点で内容が違ったらアウトともとれ枡が、違ゥ位置に同じ内容が有る場合も有馬すから内容が

同じなら書き込んでみるのも一つでせう

|

| Uryeeeee 2025年1月31日(金) 12:24 |

リウさま

>div0romアリで起動阻害を越えた後のLBA_IDEの反応を見ると

16:63:16383が 維持されてそうだ、ということにようやく気づけました。

idedevやideinfのnative chsやcurrent chsの数値も見せていただけるともっとはっきりするので余裕があればお願いしたいです。

どの点と、どの点をしらべればよいでしょうか?

DIV0を使用して(しないと起動しないので)はいいとして、

最初の時点(容量変更前) ICCFIX容量変更後(成功、失敗にかかわらず) FIXIDECF+LBA_IDE 適用後 の3点で大丈夫でしょうか?

IDEDEV おとしてきます!

(^^)

まりもさま

それは便利!悩まずに済みますね。

|

| ファームウェア違いで・・・ まりも 2025年1月31日(金) 13:52 |

画像1(表),2(裏)の2つのSSDですが、同一製品を2個購入したところ、挙動が全然違っていました。画像1,2の右側に置かれた製品は、画像3のようにSet Max addressで容量変更可能、作りがしっかりしており、台湾製です、いっぽう左側のは画像4のように容量変更不可で、中国製となっています。もう開発元から違うのでしょうね(さすが台湾製と褒める)。外観上もよく見れば異なりますが、普通にはわかりませんよね。ファームウェア番号は確かに違います。こんな例もあるので、98で使えるかどうかの情報を発信するには、しっかりファームウェア番号まで書かないと危なそうです。intelのSSDでもそういうのがありました。

>Uryeeeeeさん

未だアップロードしていません。デバッグ中です。この画像の物から少し仕様も変わると思います。

|

|

| うちにもあります Uryeeeee 2025年1月31日(金) 15:27 |

ファームウエアがちがうのか(実際ちがうわけだけれども)、もしかしたら、どっちかがパチモンなのか ファームウエアがちがうのか(実際ちがうわけだけれども)、もしかしたら、どっちかがパチモンなのか

から割したらわかるかな、、、

ということで、殻割してみましたが、基盤も配置も全く同じ様相。

殻の裏に製造年月が書いてありました。

4か月の間に何があった、、、

|

|

|