明けましておめでとうございます。本年もお気軽にご利用下さい(蹴

必発の構造的時限爆弾を内蔵している奴等はFDDエミュレータに代役を任せて隠居して貰うというのが一般的な最適解(変な日本語)じゃねぇですかね.MD3541族とその近縁種,FD1139C/T,FD1238Tあたりの連中.詳しくありませんがスリムFDD置き換え用のエミュレータがあるのでは? 尤も外観第一の人が殆どでしょうから,FDDはケーブルを抜くなどして飾りとして取り付けたままにしておいて,(位置を)外付け的にして使うのがいいのでは.問題はド素人がPC-98を対象にFDDエミュレータの導入を独力でやれる(実際の作業は独力でやらなくてもいいけど)だけの情報(入手方法も含め)が纏めて書かれている記事が公開されているのかということですが.さもなくば交換用に同型FDDをストックしておくことでしょうが,単体で出ることが稀な奴もあるし,値段もおかしいことが多いんで,あまり現実的ではないですね.まぁユーザー(オーナーか)自身が決めることなんで.

98では実FDDとエミュレータとで挙動が異なるケースが間々あり、例えば例のMATE-Aでの一部の信号の論理反転の件でも、その処理が通用するのは実FDDの場合であって、実際には単純な論理反転でない(XORがどうだとか言っていたような)ためエミュレータには通用しないという話を何年も前に(例のファイルスロット用IDEドライバの話題の頃)きんのじ氏のツイートで見ました。そんな感じの話を他にも幾つか確認しています(私はエミュレータ関係は記事を作る気がないので一々控えていません)。どうせ記事を作るならそういった細かなことも拾い集めて載せるのが望ましいでしょうし、情報は今後も次々に出てくるでしょうから非定期的に改訂を続けることも必要でしょう。

>試運転さん

データをいただきました。ありがとうございました。

|

| 試運転 2026年1月1日(木) 10:25 |

修正 |

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

ここ最近は98関係がご無沙汰では有りますが、つい先日、H/O河口湖にて

PC-486AS(液晶画面がない状態)を入手しましたので、時間が出来た時にメンテして、

動くのか試してみようかと思っています。

(・_・):液晶なしって、どういう事やねん

(´Д`;):おそらく偏光板が腐ってたから、上半分を捨てたのかと

|

| 新年 まりも 2026年1月1日(木) 23:57 |

修正 |

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年は元旦に帰省しておりません。98をいじることはできそうです。

|

| 慶春2026 かかっくん 2026年1月2日(金) 11:19 |

修正 |

あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願いいたします

昨年は新知見が色々有り實り有る1年ですた

今年も調べていこうと憶い枡

|

| キヤノン製のFDD 試運転 2026年1月3日(土) 23:37 |

修正 |

昨日から本日にかけて、以前から気になっていたMD3541の点検を行いました。

工作室の記憶様の「エプソン98互換機本体−内蔵FDD対応表」でも触れられている、磁気ヘッド周りのトラブルが多いと噂のMD3541ですが、我が家に現在保管されている個体についてはヘッド部分に目立ったズレはないようで、ホッとしました。

7年くらい前に入手した時にメンテした時も思いましたが、基板とフレームを分解する時、ヘッドのフレキを断線させそうで怖いですね。

-*-*-*-*-*-*-

本題はここからです。ここ何年か98に限らずに安価なジャンク(ビネガって再起不能のワープロ機など)をH/O等で買い漁っては、FDDを回収してジャンパやピンアサインの調査に充てていますが、キヤノン製のFDDは、5インチのFDDはよく分からないものの、3.5インチのFDDは何かしら問題を抱えがちな印象です。

例えば、初期のMD3401などはキャリッジがスライドするガイド棒を、FDD本体のフレームへ固定する部品が何とプラスチック製(それも、板バネとしてテンションをかけてビス止め)で、製造から30〜40年経過した今ではバキバキに割れてガイド棒とヘッドが丸ごと脱落している固体ばかりです。(ほかの部分もプラスチックが多用されていて、崩壊寸前な個体も有ります)

少し後のMD3404では、一般的な金属製に変更されているものの、今度はコストダウンの為かスピンドルモーターがゴムベルト駆動に変更されています。

後年に開発されたMD3541やMD3551の世代では、磁気ヘッドが上アーム(※)から剥がれ落ちやすくなっている印象が有ります。

というのは、過去に我が家の個体でも実際に剥がれ落ちた事故が有った為です。

MD3541とMD3551のどちらで起きた事だったのかは記憶が定かでないものの、2台あると思っていたMD3551が1台しか見当たらない事を考えると、こちらの方で起きた事象かも知れません。

剥がれ落ちた原因は不明なものの、おそらく製造時に使用した接着剤の劣化ではないかと思われます。

という訳で、キヤノン製のFDDを使用・メンテする時は、普段以上に注意した方が良さそうです。

※ヘッド周りの部品名称ですが、日立評論の記事によると、ベースとなるキャリッジの上にヒンジや板バネを介して上アームが繋がっていて、その先端に磁気ヘッドが取り付けられている、という形になる様です。

ttps://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/1984/08/1984_08_04.pdf

-*-*-*-*-*-*-

業務連絡:/人'A`;人\様

FD1137C(P/N134-500519-308-0)について、メールをお送りしましたのでご確認ください。

|

あけましておめでとうございます。

今年は、自サイトの更新をもう少ししたいなぁ、というところです。

特にXREAの更新判定用の隠しカウンタの埋め込みは、結局1年やらないままになってしまいましたし。(汗

とりあえずは、隠しカウンタと、昨年買い足した分+昨晩落札したばかりのEMJのスキャンの掲載が目標です。

合わせて3種+1種(MGA-6用のEXJ)もあります。

余談ですが、新年最初のまともな買い物は、電動髭剃りの替刃でした。

#新年早々から15000円は痛い・・・

|

| FDメディア被害 KAZZEZ 2026年1月4日(日) 21:31 |

修正 |

> プラスチックが多用されていて、崩壊寸前

FDD内部のプラスチックの風化で怖いのは、細かい粒子を撒き散らす可能性かもしれません。昨年トラック0にキズがついて使えなくなったFDの話題を出しましたが、ここ最近そんなFDが量産されてしばしばBIOSテストの障害になっています。テスト用のRa223をFD起動で運用したり、時々AT互換機マザーを引っ張り出したりで、NASアクセスやインターネットアクセス用のPCを含めて、かなり頻繁にFDでデータ交換しているのですが、磁性面に例の土星の輪のような模様が付くことがあり、しばらくすると突然FDから異音がするようになり、まもなくトラック0が異常というか深いキズが付いているケースが何度も起きています。

件のケース破損のジャンクFDを主に使っていますので最初からFDメディア内部に細かい破片が潜んでいた可能性もあるのですが、それ以外のFDでもトラブルが起こるあたり、どうも使用中のFDDのどれか(特にRa223?)に原因があるような気もします。とりあえず使用中のFDDをすべて別の物に替えて様子を見ていますが、今となっては古いドライブばかりですので、どうなることやら。

> 余談ですが、新年最初のまともな買い物は、電動髭剃りの替刃でした。

外刃の端に穴が空いた程度であれば、銅テープで補修したらまだ一応使えたりしますので、私は今それで粘っているところです。さすがに切れ味は落ちているようで肌が痛いですが。(汗

今年の買い物はまだですが、昨年最後のお買い物は秋月でシールつきヒートシンクを少し買った他は、某所のDVD-R(CPRM) 50枚スピンドルくらいでした。昔のレコーダはDVDに6時間とか8時間詰め込めたので30分番組1クールが1枚で済んだのですが、近年のレコーダは(非ハイビジョン画質では)DVD4時間が最低ラインですので、CMカットしても10番組しか入りません。クール末は溢れた2〜3番組だけを1枚に書き込んで空き容量は2期に備えて開けておくのでDVD-Rの消費が激しく、1週間で50枚スピンドルを使い切りました…。(汗

|

| FDもFDDも貴重に成りつつ かかっくん 2026年1月4日(日) 21:53 |

修正 |

もうFDもFDDも貴重に成りつつ有馬すから、FDDエミュで済む場面わFDDエミュで済ませた方が

良さそーな?

実FDDでないと済まない場面とわ、新規に仕入れたFDを讀む際とか

実FDわFDDエミュでわ讀めませんから

シリンダ0に障害が出易いと云う事わ板バネが曲がって居たり(=端で傾く)しませんか?

あと一時的にFDを遣うだけなら3.5インチでなく5インチを遣うとか?

# 5インチFDDわサイド0側ヘッドに板バネが無く直に取り付けられた物が多い

|

| メディアチェック専用機 まりも 2026年1月5日(月) 14:32 |

修正 |

異音がするメディアをつっこんでしまったら、FDDのヘッドを清掃することにしています。そうしないと異物(はがれたコーティング材やらカビやら)が伝染してしまうので。そのためにはFDDがむき出しでないと不便なので、「とりあえずメディア突っ込む機械」はマザーボードもFDDも裸状態です。もともとマザーボードしかなかった機種だからというのもありますが。

【7日追記】>クリーニング液が貴重

クリーニングメディアも貴重というか入手できないので使わず、その都度無水エタノールでヘッド周りを拭き取っているのですが、そのため裸でないと不便なわけです。ところでクリーニング液がトリハロメタンだったりするとヤバいくらい貴重です。実家で発掘されたカセットレコーダのクリーニング液の使い残りがそれでした。

|

| 書き込みできないのに書き込めたようなFDも… KAZZEZ 2026年1月7日(水) 1:21 |

修正 |

> マザーボードもFDDも裸状態

この状態で怖いのは、CPUのグリスが劣化で溶け出して手に付いた場合でしょうか。昨年うっかりFDに付いてしまって大変でした。

磁性面の油汚れのせいか、OSの認識上では書き込みが完了しているのに、実際は書き込まれていないという症状でした。読み込みはできますので書き込まないで運用する分には気付かないのが厄介で、書き込んだものが見えなかったり、SCANDISKをかけたら不良セクタが量産されたりと…。結局、磁性面をペーパータオルで丁寧に拭いたら再フォーマットできましたが…FDの磁性面は普段から異常が無いか気を使ったほうが良さそうです。

FDドライブのクリーニングはクリーニングFDを使うことが多いですが、クリーニング液が貴重ですので、できるだけ乾式のクリーニングFDを多用しています。しかしこれも本来は使用回数に制限のあるものですから、どれだけ効果が残っているか怪しかったりします。(汗

----

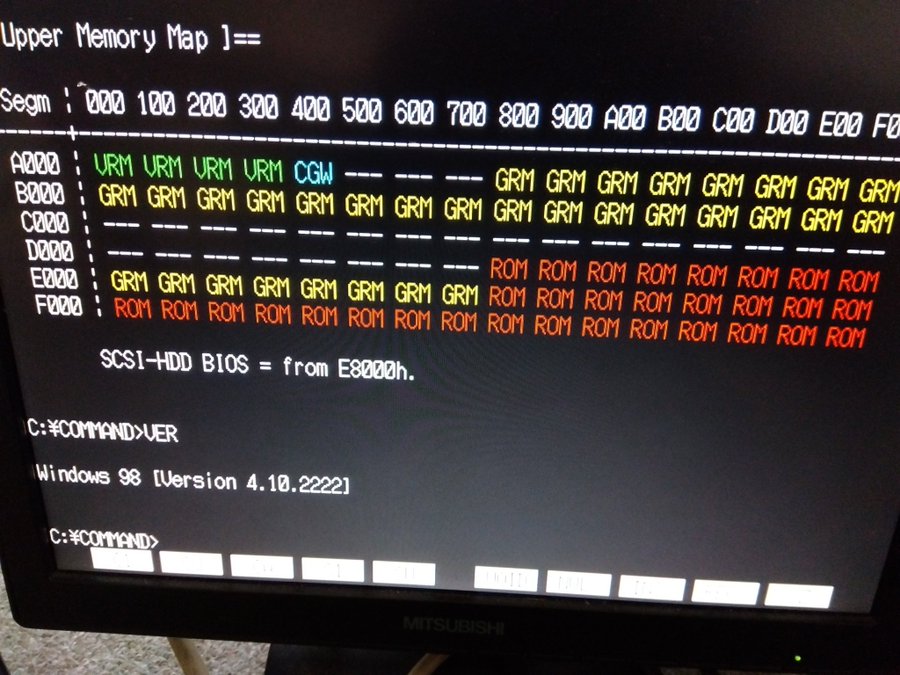

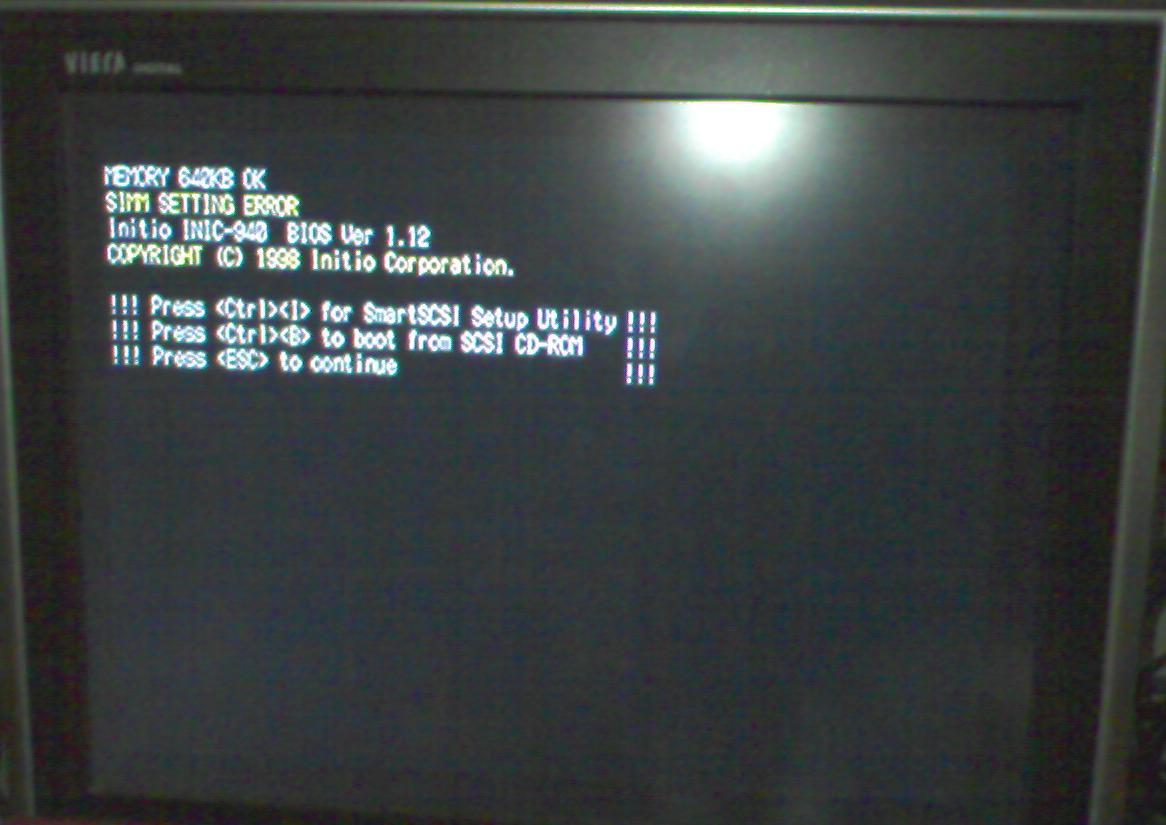

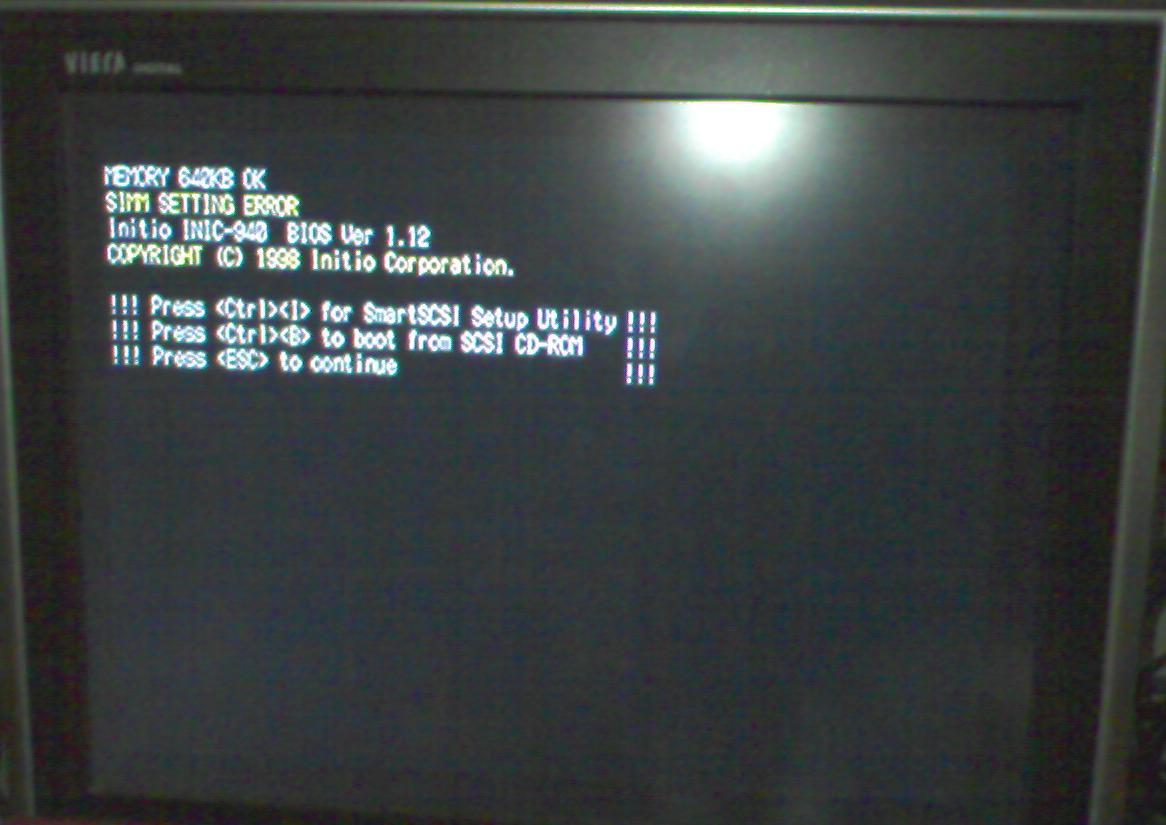

昨年末に話に出したINIC-940PのジャンクSCSIボードですが、Raで試したところDOS起動時にSCSI-BIOSが出現せず、SCSI機器を繋いでもDOSでは認識しませんでした。BIOS実行時にキー操作でSCSIメニューは出てデバイスにアクセスしていますのでPC-98用BIOSは無いはずはないと思うのですが、BIOS無効の設定になっているような感じです。しかしメニューやDIPスイッチにBIOS有効の設定は見当たりません。まさかPC-98では専用ASPIマネージャでしかサポートされないなんてことはないと思いますが…。やはりSCSIボードと(恐らく別製品用の?)BIOSが微妙に噛み合っていないのでしょうかね。

このBIOSにはなぜかキー操作でSCSI-CD起動になる設定があるようなのですが、これも効いていない感じでした。PC-98にもCD起動の規格があったのですね。対応しているCDがあるのか知りませんが…。

# 画像のSIMM SETTING ERRORについては、128MBのSIMMを2枚組みで差すと不安定なので、暫定的に128MB+64MBで組み合わせているせいです。メモリ容量は64MBほど無駄になりますが、これで長年安定動作しています。…ということは、もしも96MBのSIMMが存在すれば2枚組でも安定動作したんでしょうかね?

|

|

| 大熊猫 2026年1月11日(日) 22:10 |

修正 |

遅くなりましたがあけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

|

| あけましておめでとうございます(いまごろ!?) Uryeeeee 2026年1月28日(水) 12:37 |

修正 |

今年もよろしくご教示ください。

86音源ボード引いては26音源ボードの高騰により、業を煮やしておりましたが、

自作してみる気になりました。

そこで、いろいろ勉強になりました。

Oneさんは86音源をラズパイで再現する計画があるそうですが、

鳴らない、BX系、XーMate系が不憫なので

86音源ボードのことをしらべると、いわゆる86PCMというのが使われていて再現はかなり困難をきわめるとのこt、、

なるほど、やっとちび音の存在がどのようなものかやっと理解できました。

となると、Ym2608をつなげたとしても、結果CanBe音源+ジョイスティックポートにしかならないのか、、と。

で、ならないよりは鳴ったほうがいいくらいのノリでYMF288で作ってみることに、

設計までは完成したのですが、KiCADのCーBUSユニバーサルボードのフットプリントがないのでまずはそこをクリアしないと、、

この掲示板ではあまり関係ないかとは思いますが、8801サウンドボード2の解析もやってまして、仕事の傍ら、回路図おこしに没頭してました。

今年はサウンドボード2と、98用Canbe音源ボード作りたいなぁ。

できれば、PIO転送の9801用のIDEボードも。

夢(妄想)だけは、、、大きく、ということで今年もよろしくお願いします。

あとは、JLCPCBが禁輸にならないことを祈るばかり、、

|

| 86音源の再現とCバス生基板 かかっくん 2026年1月28日(水) 23:20 |

修正 |

> 86音源ボードのことをしらべると、いわゆる86PCMというのが使われていて再現はかなり困難をきわめるとのこt、、

86音源を再現するエミュが有馬すし、NP2のAndroid版とかも有馬すから86音源のπでの再現わ

フカ能でわナイかと

# Android版わ np2android を愚々(略)

Cバスの生基板ならx86ラボが扱って居枡から x86ラボ Cバス を愚々って見てわ?

|

| Cバスサウンドボード KAZZEZ 2026年1月29日(木) 3:27 |

修正 |

Canbe音源ということはWSS-PCMを載せるのでしょうか? 多くの機種ではCバスでDMA1は使えませんからDMA0か3を使うことになると思いますが、この場合はNp音源相当になりますから、サウンドIDさえごまかせばWSS対応のPCMが鳴るようになると思います。要するにCanbe音源ではなくメルコWSN(SRN-F)相当音源ということになるかと思います。

そうではなくFM音源6音(OPNA)を追加するだけのCバスボードであれば、MATE-X PCM搭載機種向けにそういう製品もありましたが、互換性がいまいちで鳴らないDOSゲームも多かったそうです。

考えられる理由はサウンドIDの関係かと思いますので、86PCMの実現よりもサウンドID対策のほうが互換性では重要な気もします。と言ってもサウンドIDは多分SICのようなフリーソフトでなんとかする形になるのでしょうね。

名目上はDOSゲームでPCMを使う場合は86PCMということになっていますが、実際のところNp以降はWSSに変わってしまったため、NECはソフトウェアベンダに対してこっそりWSSにも対応するように通達を出していたという噂もありました。そのせいか86PCM対応としか書いていないゲームがWSSで鳴ることがあって、互換性があるのかと混乱しましたっけ(そのへんの経緯はIPLDOSのDOCに書いていましたが)。そういう意味では厳密に86PCMにしか対応していないソフトはある程度限られると思いますので、そのような作りの特定のゲームを動かす目的でなければ、無理に86PCMを目指す必要性は薄いかもしれません。

|

| また新しい単語がw Uryeeeee 2026年1月29日(木) 4:13 |

修正 |

サウンドIDですか、メモメモ

まずは26音源を作るという感じでしょうか。そしたら、ym2203を使ったほうがいいのかな、、?

WSS? メモメモ

まずは鳴ればいいを目指しておりまして、86PCMでは無理。

じゃあ、YMF288=CANBE音源と思ったのですが+WSSが必要なんですね メモメモ。多分載せる回路は複雑そうなのでちょっと回避ですね(苦笑)

サウンドIDを0x46を1にしたらymf288ではPCMがないからエラーになるのかな?

|

| いっちょかみ リウ 2026年1月29日(木) 6:03 |

修正 |

自分は作れないですがサウンドカードはそれぞれにこだわりがありそうで

敢えて火中に栗を拾いに行きます。

PC-9801-14を判定する方法もあるはずですが、それを避けた状態で

サウンドカードをプログラムがどのように判別しているか

1、問答無用でIO188h INT5

一番無難ですがプログラム的には問題外の方法です。

2、IOx88hに順番にアクセスして反応を見てOPN、OPNA、割り込み番号の判別

まともな大抵のサウンドドライバがこれをやってます。

3、SOUNDBIOS経由

1と事実上同意です。問題外

4、サウンドIDで判別

上記の方法を面倒がる場合にこれ一発で判別可能かと思いきや、古い機種ではIOA460hは8bitデコードでキーボードのIOを見てしまいます、まともなサウンドドライバは確認してません。とはいえこれを補助的に確認しているものは山ほどあります。(特に本物86ボードはここにアクセスできないとあれこれできません。)また9821機は本体側がここを使います。(SICなどで移動できますが)カードも使おうとするとIOが2重になります。

5、PnPで確認

Windowsのドライバ、FreeBSD/pc98の私的改造版(私のROMプログラム)でやってます。まともですがDOSでこれをやっているものはないです。

6、DOS用ドライバ AVSDRV.SYS

DOS-BASIC(と極一部のプログラム)が使います。DOSBASIC用プログラムが利用している場合があります。ドライバがカードを判別するためにさらに上の判定の一部(または全部)を確認しています。

で、どこを目的にするか?ですよね

私は118ボード大好きなので5を自動でやるものを作りました。

また9821ではサウンドIDを本体側が確保していますのでカードが使おうとすると2重になります。本体側PCMを無効にしないとややこしいことになります。

www7b.biglobe.ne.jp/~drachen6jp/pnp118.zip

|

| リウ様 Uryeeeee 2026年1月31日(土) 0:32 |

修正 |

非常に参考になります

今の設計では 188h 288hのスイッチによる切り替え

int 5,41あとなんだっけな、4つの切り替え

サウンドIDを返す(86)返さない(26)の切り替えスイッチ

IOが二重になる問題でMATE−X等の本体のWSSに対応させるには ボード側で16ビットデコードすれば何とかならないかな?と思っています。

5,6はちょっと無理かな、、

ノート用のPcmciaを利用したYM288カードも検討してます。

もっとも、イネーブラを書ければという前提ですけど、、

その点8801FH/MHのOPNAは決め打ちで行けるんですが、8801本体のSPから音を出すためにAutoGainControlをくまなければいけないのですが、すでにチップがディスコンなので、、ただ背面から出すだけなら比較的簡単に行けるんですけど。

それより高い障害が今日発生しまして、突発性難聴になって左耳がダメになってしまいました。治るといいんだけど 回復率1/3らしいので。

サウンドカードできても、聞く耳がモノラルでは、、、苦笑

|

| FDDえみゅのお話 Uryeeeee 2026年1月31日(土) 1:02 |

修正 |

Gotek(FDDエミュ)のお話

ネットで触れている方も多いのですが

AT機用の資料は多いのですが98用の運用はどうなのでしょう

ちなみにGotekもヴァージョンにもよりますがほとんどの方は

flashfloppyに書き換えての使用のことと思います

34ピンがよく知られていますが売り物ではスリムドライブ用の26ピンフラットケーブル仕様のものもあります(これはFFに書き換えられるかは不明

)基板はコネクタ部以外同一みたいですがMPUに違いがあるかと思います。

Gotekの回路は公開されていませんが、リバースエンジニアリングしたKicadのPCB基板が公開されていますので自作は可能です。

ちなみに、34ピンのものも微妙にでかいので、1231Tの置き換えは可能ですが、1138T1148Tの置き換え厚みには入りません。(ガワを上面とればいけるかも。もっとも、26ピンなので変換+180度ケーブルひねりにはなるかとおもいますが、、

XPにつけようと思っていろいろ検討してます。

98用にするには、差すUSBにCFGファイルを書き込むのと、

ここはうろ覚えなのですが、AT用にはケーブル4ピンまで切るネット記事が多いのですが、98用はたしか切っちゃダメなはず。2ピンが必要と思いました。

VX21からFAまでは当然要VFOです。

このエミュレーターがまりもさんのFDにIPLを書き込むようなオーバートラックまで対応するかは試してみたい。

|

| 決め打ち かかっくん 2026年1月31日(土) 2:25 |

修正 |

> その点8801FH/MHのOPNAは決め打ちで行けるんですが、8801本体のSPから音を出すためにAutoGainControlをくまなければいけないのですが、すでにチップがディスコンなので、、ただ背面から出すだけなら比較的簡単に行けるんですけど。

88FH,MH,FE,FE2の場合サウンドボードIIが専用品で、PC-8801-23と異なりFH,MHのOPNを

切り離し代替する造りナノで同じI/Oに成って居枡。一般に賣られて居たPC-8801-23わI/Oが別

(SR,TR,FR,MR - 詰まりmkIIと有り初代mkIIを除く - わ仕様上切り離しフカ)

# FH,MH用 PC-8801-24

# FE,FE2用 PC-8801-25

retrocomputerpeople.web.fc2.com/machines/nec/8801/io_map88.html

www.je1vuj.net/pc88/88_10.html

www.je1vuj.net/pc88/88_11.html

www.je1vuj.net/pc88/88_23.html

www.je1vuj.net/pc88/88_24.html

www.je1vuj.net/pc88/88_25.html

確か初代VAのOPNAも専用品が有ったやうな?

|

| 完成品ならGOTEKが安いが組み立てると かかっくん 2026年1月31日(土) 3:23 |

修正 |

HxCわ完成品がGOTEKよりお高価いデスが部品の寄せ集めなら安く上げる事が可能デスから

GOTEKとGOTEK用FW(10ユーロ)との計より安い鴨?

# 肝のPIC18F4525、秋月に有り¥1,200。4620わ¥1,300。デジ鍵や○ツにも有り

# 4525 akizukidenshi.com/catalog/g/g103614/

# 4525 www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?path=&q=PIC18F4525

# 4620 akizukidenshi.com/catalog/g/g110891/

# 4620 www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?path=&q=PIC18F4620

# 他の部品も秋月・千石・共立や哀展堂に有り

GOTEKわ不詳デスがHxCの場合わ1ピンや2ピンがNCデモ無問題

# HFE(イメージ)ファイルに回転数のフラグが有る為。2HD(8インチ2D,1S)と2DD他も

# HFEファイルで切り替え

> VX21からFAまでは当然要VFOです。

VM21,VX〜FAが正解、HxCも同様

VFOもFWに入れば理想デスが

# 3.5インチの机上機わUV〜FA/U,GS(34pに電源入りの専用品)、例外わUR,UF,US,CS?

# H98/105,U105てVFO要否の何方dsk?

> このエミュレーターがまりもさんのFDにIPLを書き込むようなオーバートラックまで対応するかは試してみたい。

まりもさんのFDわオーバートラックでなく80シリンダ以内ナノで無問題でせう

一方ウチのFDわ本当にオーバートラック(82シリンダ)デスからFDDエミュに依り可否が分かれ

そーな?

|

| あ、そうだったですね。かかっくん様 Uryeeeee 2026年1月31日(土) 10:21 |

修正 |

誤>VX21から 正>Vm21〜ですね。

ちなみにGOTEKは無駄に長いので

UV21、UX、EXとかに入れる場合

(コネクタ保護のためかプラスチックケースが無駄に側方についているため)、長さ(奥行)の点で加工が必要です。

あ、VFOもいりますね。

力のある方は改造して、1238T 1139T VFO搭載型も作れそうな気がします。(VFOはかさばるので外付けのほうが良いと思いますが、

中の基板の大きさ的には横に並べて2ドライブにしても、5インチベイ一つにおさまると思います。

>まりも様の作成の

につきましては、不勉強でした。

また、Gotekのファームはユーロ圏から購入するものは使ってる人もいると思うのですが、GITでFF版が公開(無料?)されています。(たぶんこっちが主流)です。

改造が必要ですが、改造してあるものだと、7500円(ヤフオク)5900円アリエクといったところでしょうか・

|

| GOTEK改も結構し枡ね かかっくん 2026年1月31日(土) 12:00 |

修正 |

> 改造が必要ですが、改造してあるものだと、7500円(ヤフオク)5900円アリエクといったところでしょうか・

結構し枡ね

てっきり津田女史か樋口女史でお釣りが来ると(略)円安だからか

デモ未改GOTEKを怪造するより安い哉?

HxCを0から組み立てた方が安上がり鴨、あと媒体がSDかUSBか

# ケースとか取り付けが問題鴨?

|

| セール中なら、、 Uryeeeee 2026年1月31日(土) 14:32 |

修正 |

未改造GOTEKは送料別でセールだと2500円(通常3600円)くらいです。

改造に必要なもの便利にしたければ

液晶0.91インチ

ja.aliexpress.com/item/1005003743893780.html

配線少々、ピンヘッダー2*4+1ピンとかできれば折り取れるタイプのやつ

USB-Aメス-Aメスケーブル(ファーム書き換え用)

ファーム(無料FlashFloppy)

ロータリーエンコーダー(こんなの)とノブ

ja.aliexpress.com/item/1005007540128131.html

(本体スイッチでもOKなのでお好みで。)

穴開けるドリル、あるいはピンバイス+リーマー(ロータリーエンコーダ取り付け用

やすり(液晶用の窓を少し拡大するため)

はんだごて、ハンダ、ホットボンド等々

です。

工具と少々の工作時間があれば安いと思います。

ただ、アリエクなんでそのあたり(箱のへこみ、不良品、セキュリティ、届く日数)はご容赦を。(送料はむしろ国内より安いかも)

URL長くてすみません。(見苦しいので長い部分消しました)

|

| 此れわ安い かかっくん 2026年1月31日(土) 17:14 |

修正 |

此れわ安いデスね、

ja.aliexpress.com/item/1005003743893780.html

ja.aliexpress.com/item/1005007540128131.html

↑を蟻でなく哀展堂で手配すれば安心でせう

蟻の場合クレカ直接でなく愚々るのVirtual Cardsを遣うとか勤め先や学校の部活受け取りに

するとか?

仮想カード の項

support.google.com/googlepay/answer/7643925?hl=ja

gigazine.net/news/20220512-google-virtual-cards

|

|